○野辺地町養育医療事務取扱要領

平成二十五年三月二十八日

告示第十九号

(趣旨)

第一 未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりでなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。

このため、医療を必要とする未熟児に対しては養育に必要な医療の給付を行うこととし、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「省令」という。)及び野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則(平成二十五年野辺地町規則第八号。以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この要領の定めるところによるものとする。

(養育医療の対象)

第二 養育医療の対象は、法第六条第六項に規定する野辺地町に居住する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

2 前項における「居住する」とは、民法第二十二条に規定する住所を有するものとする。ただし、住所がないか、若しくは明らかでないもの、又は日本の国外に住所を有する者については、民法第二十三条又は民法第二十四条の規定による居所等をもって住所とみなす。

3 法第六条第六項にいう「諸機能を得るに至るまでのもの」とは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

一 出生時体重二、〇〇〇グラム以下のもの

二 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの。

ア 一般状態

(ア) 運動不安、痙攣があるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

イ 体温が摂氏三十四度以下のもの

ウ 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分五十を超えて増加傾向にあるか、又は毎分三十以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

エ 消化器系

(ア) 生後二十四時間以上排便のないもの

(イ) 生後四十八時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

オ 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(養育医療給付の申請)

第三 規則第四条第一項の規定により養育医療の給付の申請を行う者は、未熟児の保護者(以下「申請者」という。)とし、この場合における「保護者」とは、法第六条第四項で定める親権を行う者、後見人その他の者で、当該未熟児を現に監督する者をいう。

2 申請者は、規則第四条第一項にいう世帯調書に法第二十一条の四の規定により町長が養育の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収するべき額を決定するために必要書類として、所得に関する次の書類を提出するものとする。

一 未熟児と生計を一にする世帯の扶養義務者の市町村民税額を証明する書類

二 未熟児と生計を一にする世帯の扶養義務者が生活保護法による被保護世帯(者)である場合には、その事実を証明する書類

3 前二項の規定にかかわらず、証明すべき事実を市町村が保有する公簿によって確認することができるときは、当該添付書類の提出を省略できるものとする。

(給付の決定)

第四 町長は、規則第四条第一項の規定による養育医療給付申請書を受理したときは、速やかに申請書等関係書類の内容を審査の上、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、給付を行う事を決定した場合には、省令第九条第二項の規定により養育医療券(以下「医療券」という。)を交付するとともに、指定養育医療機関に対しては医療券の写しを送付するものとする。なお、医療券を申請者に交付するに当たっては、その取扱いについて十分指導するとともに、徴収金の額及び公費負担等についての周知を図るものとする。

(医療券の取扱い)

第五 医療券の有効期間の記載にあたっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に遡る扱いとすること。

また、その終期は、当該医療の終了の日であるので、診療の終了予定期間に若干の余裕を考慮して記入すること。

なお、病院診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とすること。

(医療の給付)

第六 医療の給付は、医療券を指定養育医療機関に提出して受けることになっているが、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合は、とりあえず医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに、医療券を提出させること。

2 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に変えて、その費用を支給することとする。

3 給付の範囲は、法第二十条第三項に定められているところであるが、これらのうち、移送の給付の取扱いについては、次によるものとする。

一 移送費については、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とすること。

なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給して差し支えないこと。

二 移送費等の養育医療費の請求に当たっては規則第六条第三項の規定による養育医療費請求書に当該費用の額に関する証拠書類を添えて行うものとする。

(医療券の返還及び再交付)

第七 養育医療の給付期間が満了したとき又は退院、死亡等により養育医療の給付の事実が終了したときは若しくは医療を受けることを中止したときは、申請者は速やかに医療券を町長へ返還するものとする。

2 前項の手続きにおいて、申請者の同意があったときは、指定養育医療機関の長がこれを代行することができる。

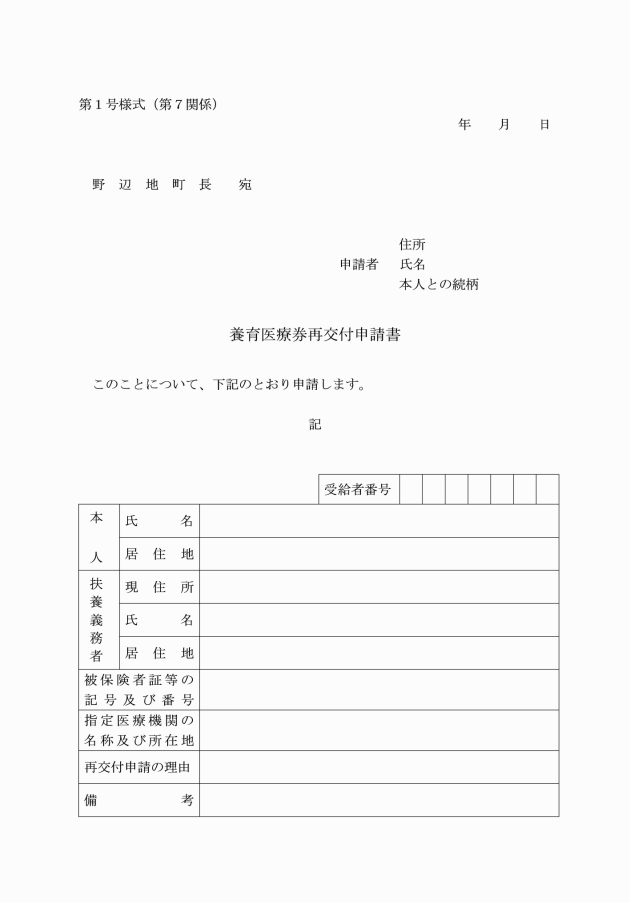

3 医療券を紛失又は棄損した場合は、申請者は養育医療券再交付申請書(第一号様式)により再交付の申請を行うものとする。

4 町長は、前項の規定による再交付申請書を受理したときは、内容を確認の上第四の規定に準じて医療券を再交付するものとする。この場合、再交付した医療券の右上に「再交付」と朱書きすることとし、三回目以降はその回数を記載するものとする。

(指定養育医療機関の変更)

第八 養育医療の給付を受ける未熟児が、やむを得ない理由により指定養育医療機関を変更する場合(以下「転院」という。)は、転院を必要とする理由を記載した意見書を添え、第三に準じて新たに申請するものとする。

ただし、養育医療給付申請の際、すでに転院している場合にあっては、転院前及び転院後の指定養育医療機関の医師が作成した意見書を同時に提出するものとする。

(申請事項等の変更)

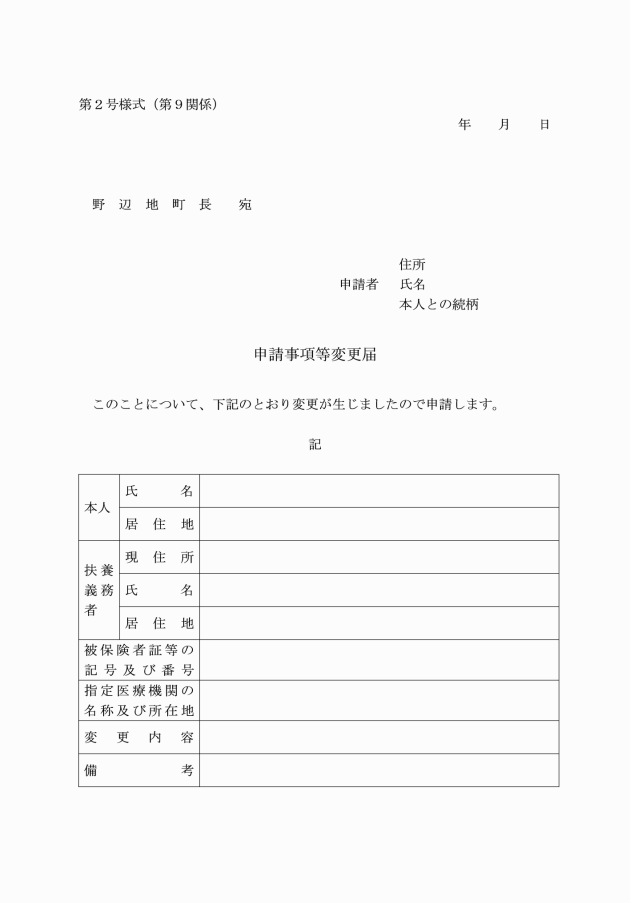

第九 申請者は申請書等の記載事項に変更が生じた場合は、「申請事項等変更届」(第二号様式)により変更事項が確認できる書類を添えて町長に報告するものとする。

ただし、町長が口頭での報告で足りるとした場合は、この限りでない。

(診療報酬)

第十 指定養育医療機関に対する診療報酬の請求、審査及び支払い関する事務は、青森県社会保険診療報酬支払基金及び青森県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(費用の徴収)

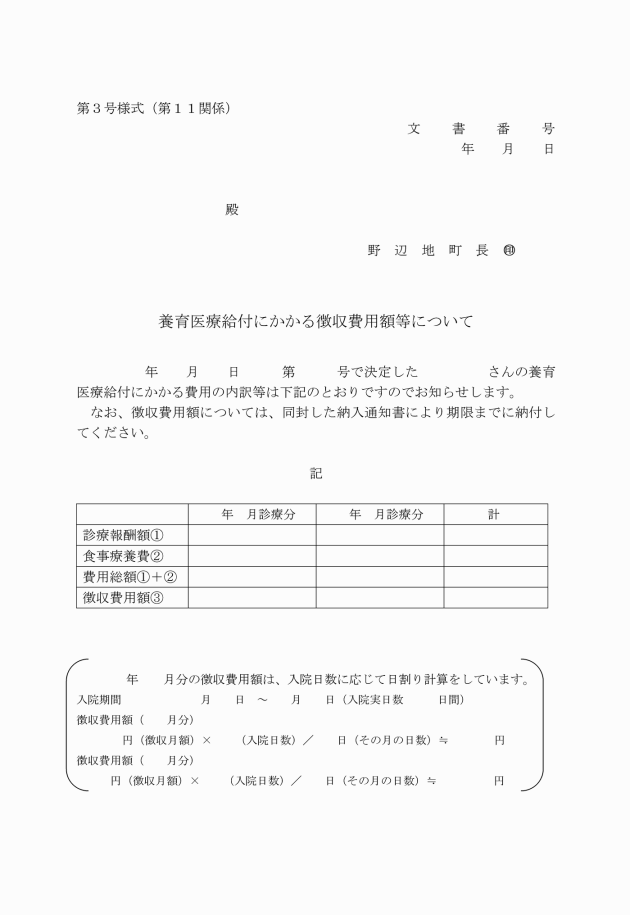

第十一 町長は徴収費用にかかる納入通知書を扶養義務者へ送付するものとする。

この場合、町長は当該月に要した養育医療に係る費用の総額等を「養育医療給付にかかる徴収費用額等について」(第三号様式)により扶養義務者へ通知するものとする。

(養育医療の終了)

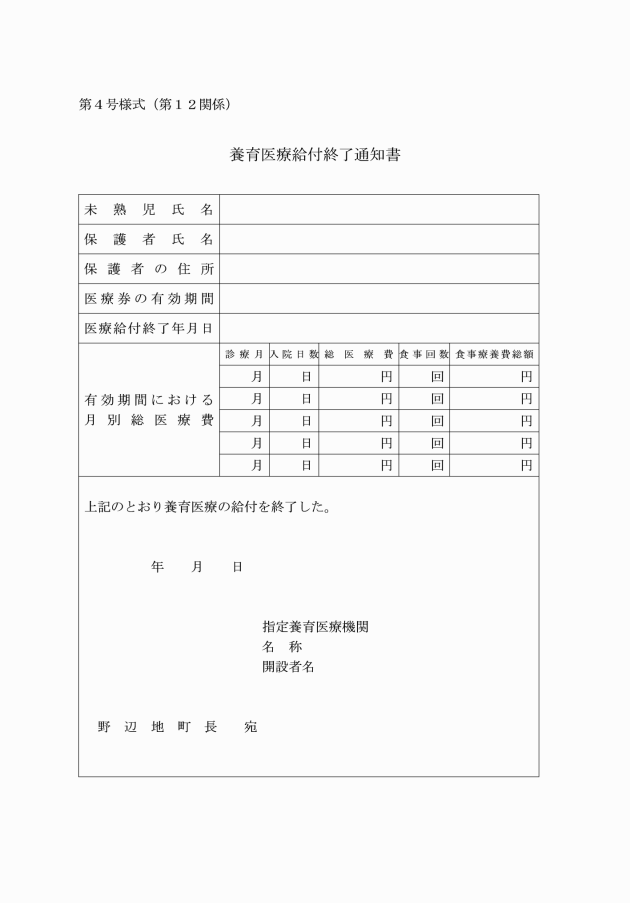

第十二 指定養育医療機関は、養育医療の給付が終了した場合は、町長へ「養育医療給付終了通知書」(第四号様式)により通知するものとする。

(医療保険各法との関連事項)

第十三 省令第十四条第二項の医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先すること。

したがって、養育医療の給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものである。

(交付台帳の整備)

第十四 町長は交付の内容を明確にするため、「養育医療券交付台帳」(第五号様式)を整備し、その状況を明らかにしておくものとする。

附則

この要領は、平成二十五年四月一日より施行する。

附則(令和二年三月三一日告示第九六号)

この要領は、告示の日から施行し、令和元年十二月二十七日から適用する。

附則(令和四年六月二九日告示第九四号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令4告示94・一部改正)

(令4告示94・一部改正)

(令4告示94・一部改正)