○野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則

平成二十五年三月二十八日

規則第八号

(趣旨)

第一条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「省令」という。)及び野辺地町養育医療費用徴収条例(平成二十五年野辺地町条例第十一号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(低体重児の届出)

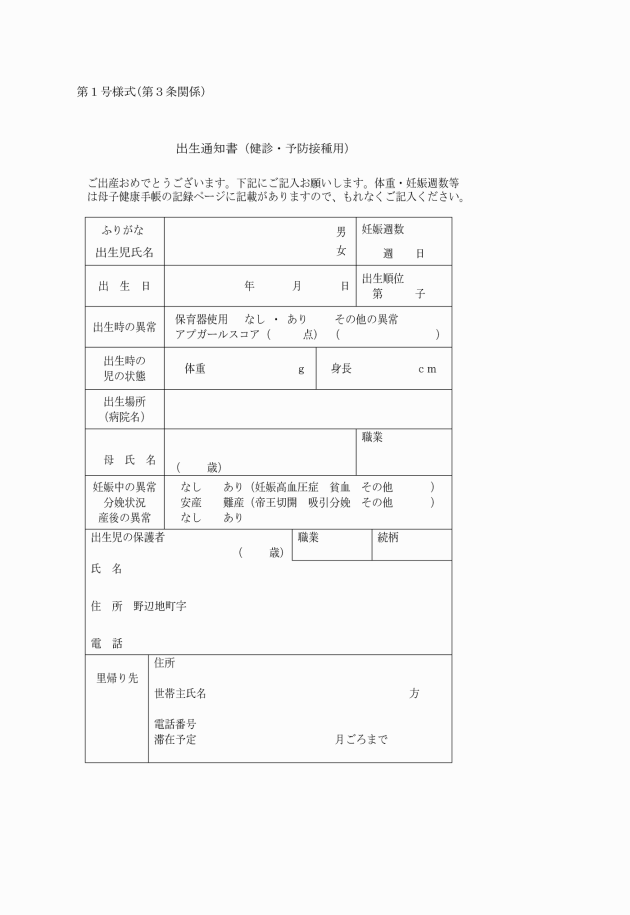

第三条 法第十八条の規定による届出は、出生通知書(第一号様式)により町長にしなければならない。

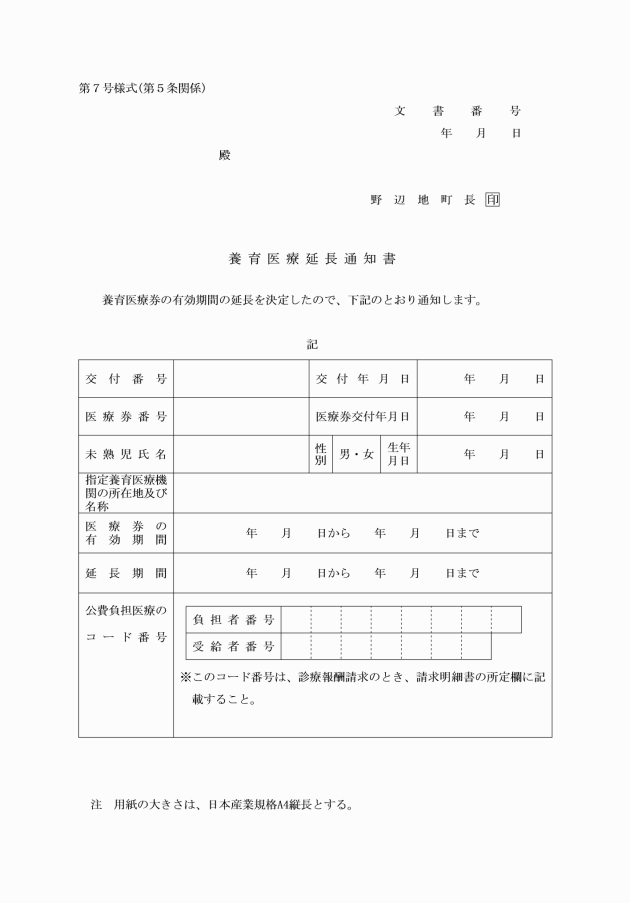

(養育医療の給付の申請等)

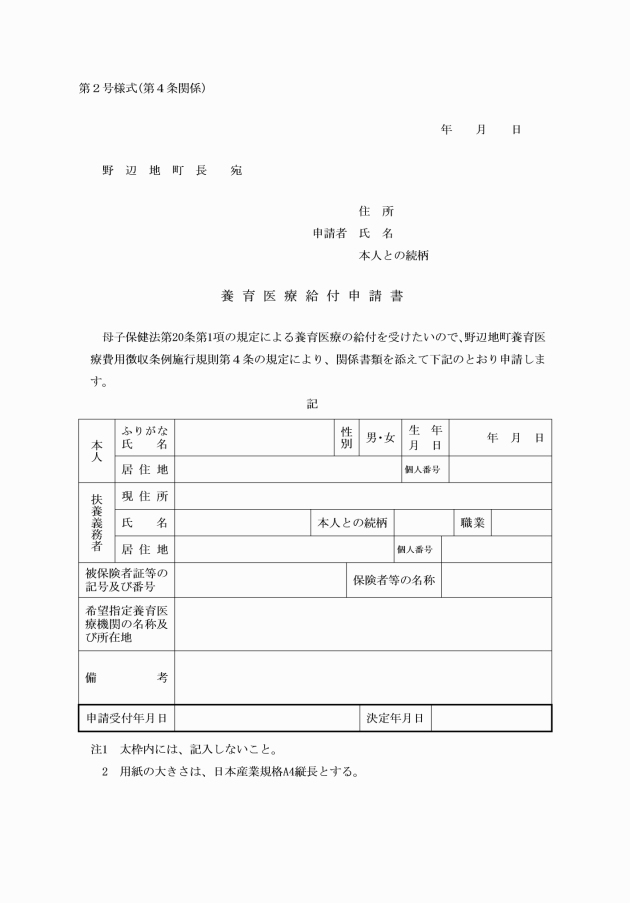

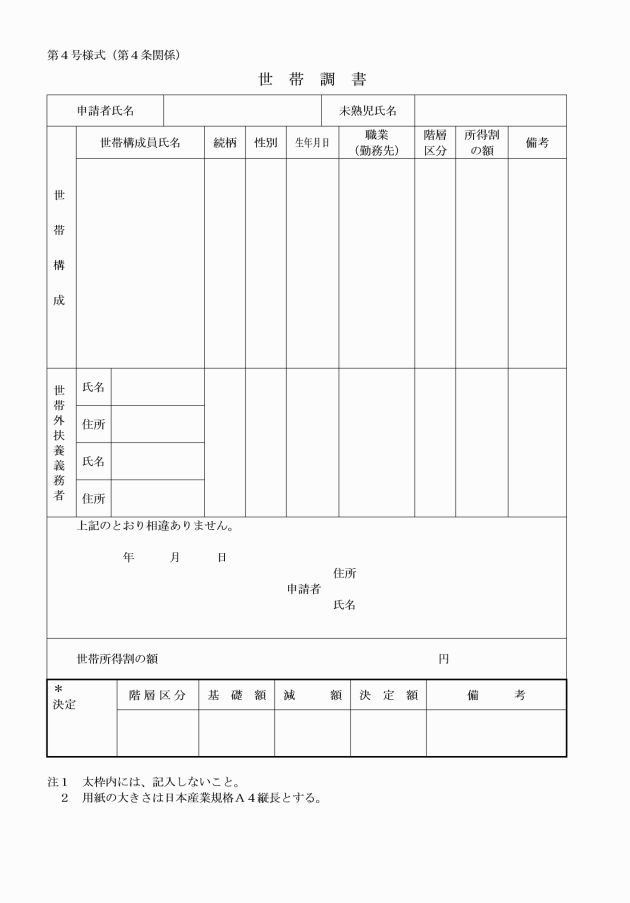

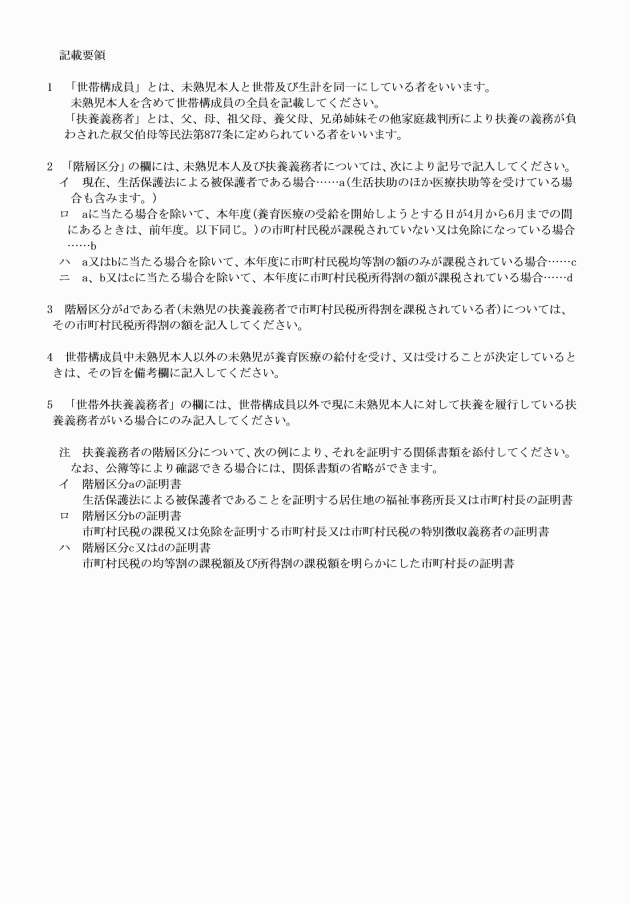

第四条 省令第九条第一項の規定による申請は、養育医療給付申請書(第二号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長にしなければならない。

一 養育医療意見書(第三号様式)

二 世帯調書(第四号様式)

三 第七条第二項の階層区分を明らかにする書類

(養育医療費の支給の申請等)

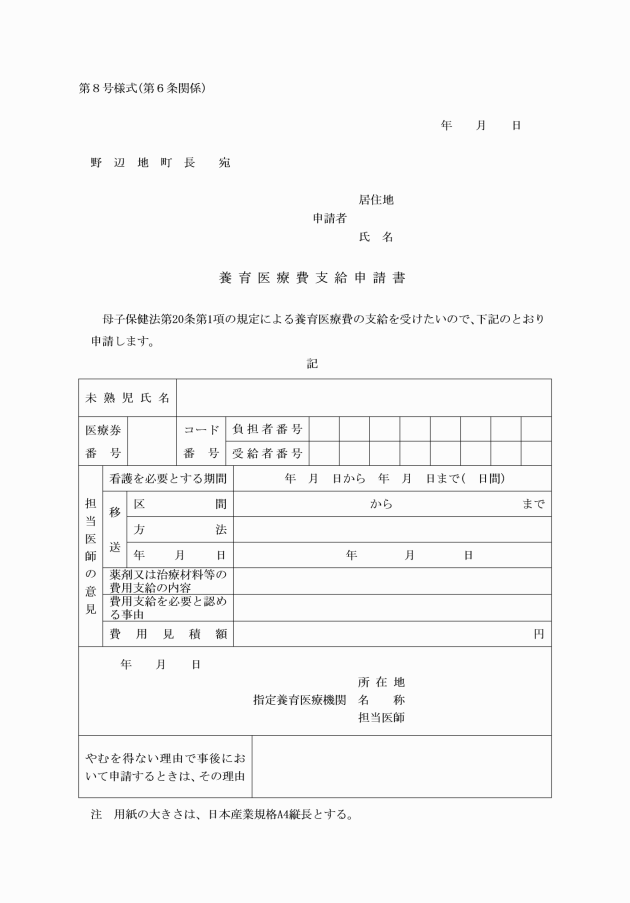

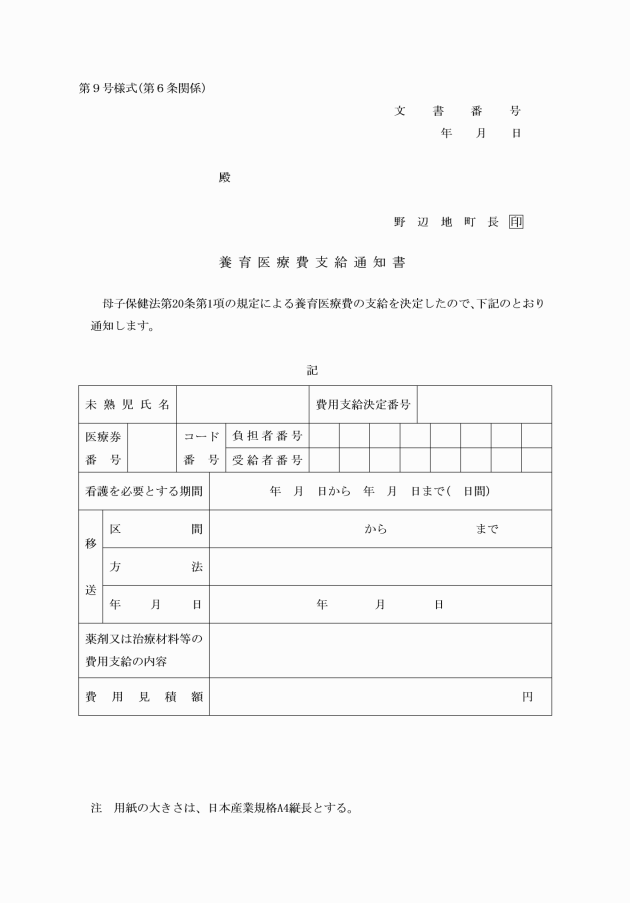

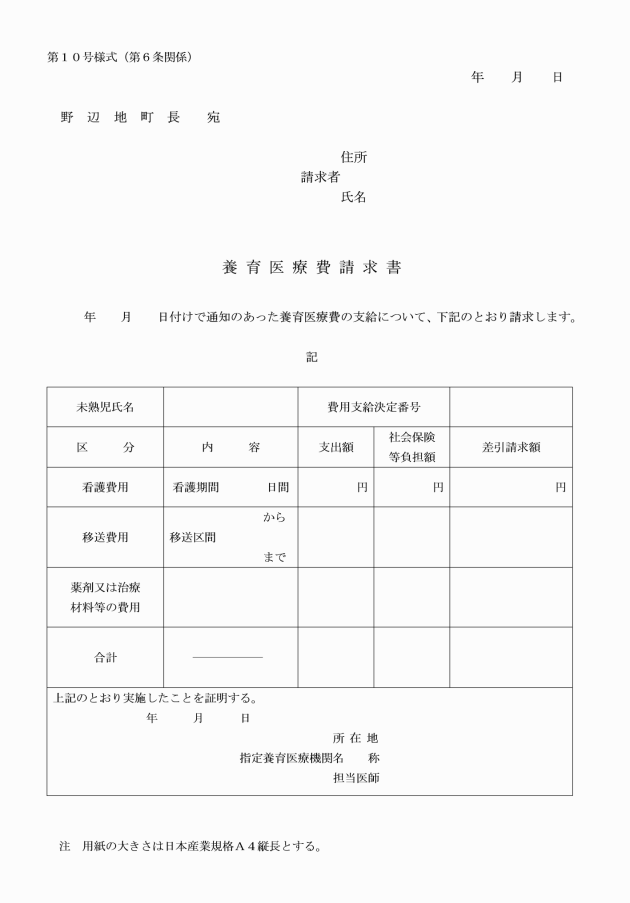

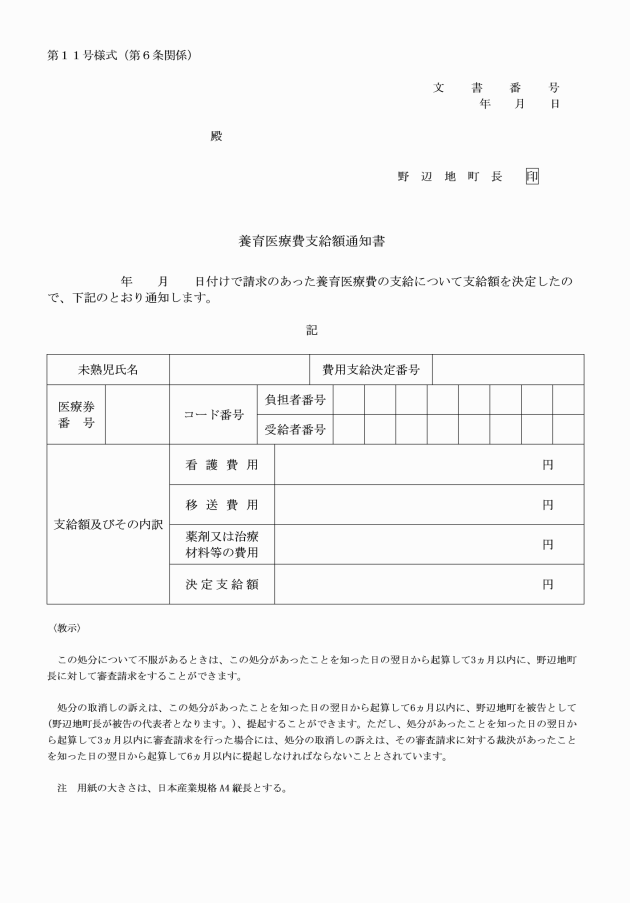

第六条 法第二十条第一項の規定により養育医療に要する費用(以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする者は、養育医療費支給申請書(第八号様式)により町長に申請しなければならない。

(養育医療費用の徴収)

第七条 町長は、条例第三条の規定により、法第二十条第一項の規定による養育医療の給付を行い、又は養育医療費の支給が行われたときは、措置未熟児又はその扶養義務者(当該措置未熟児が養育医療の給付を受けている日の属する月の初日(月の中途で養育医療の給付を開始した場合は、その開始した日。以下「基準日」という。)において当該措置未熟児と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該措置未熟児を現に扶養しているものに限る。)から、当該措置未熟児に係る養育医療費用を徴収するものとする。

一 養育医療の給付を開始した日

二 七月一日

三 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)

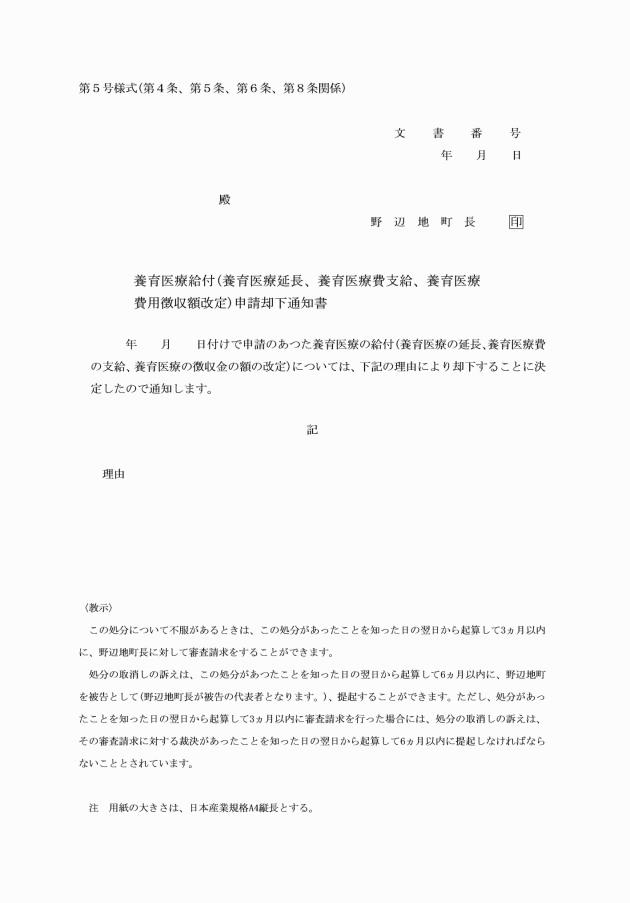

(徴収金の額の改定等)

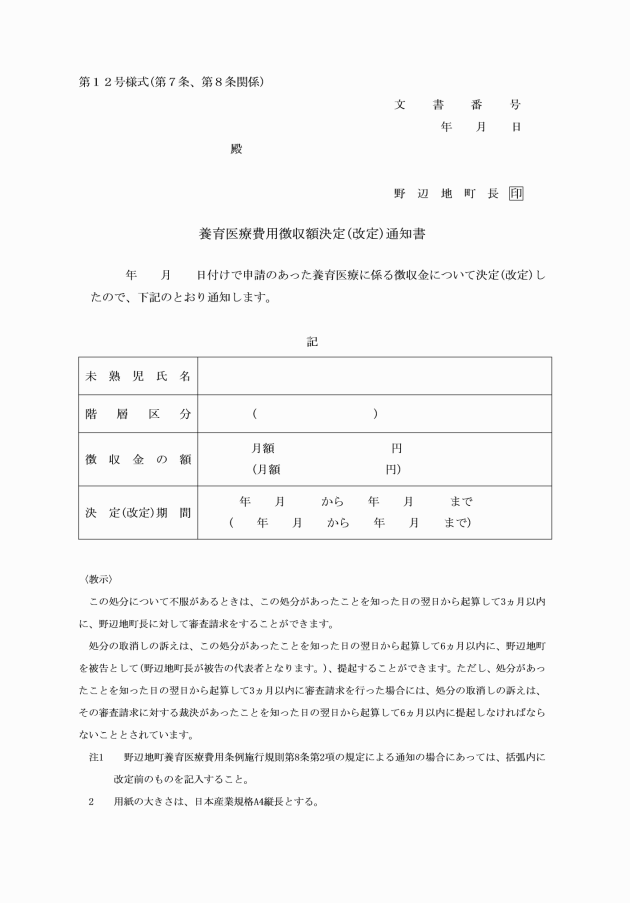

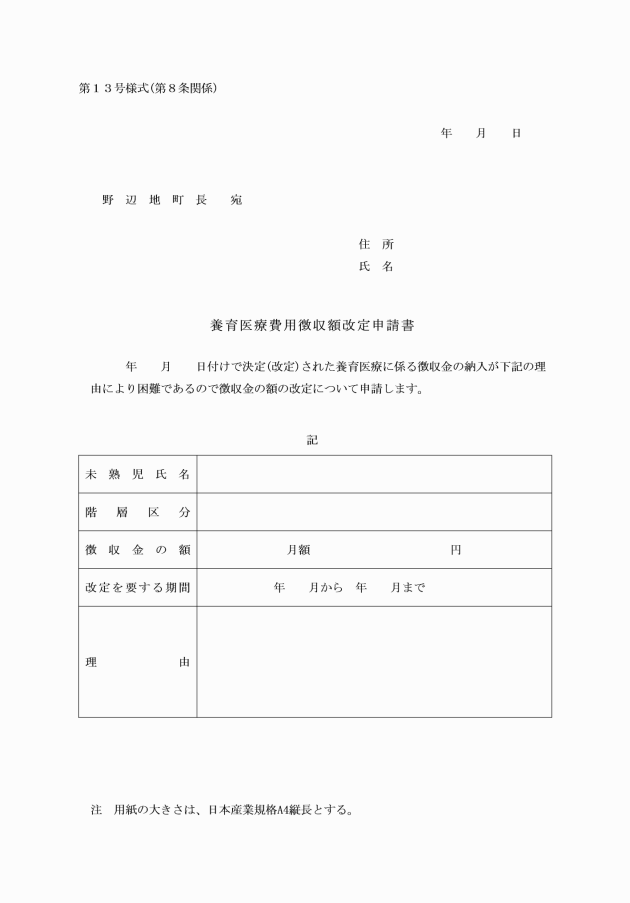

第八条 町長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第二項の階層区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行わなければならない。

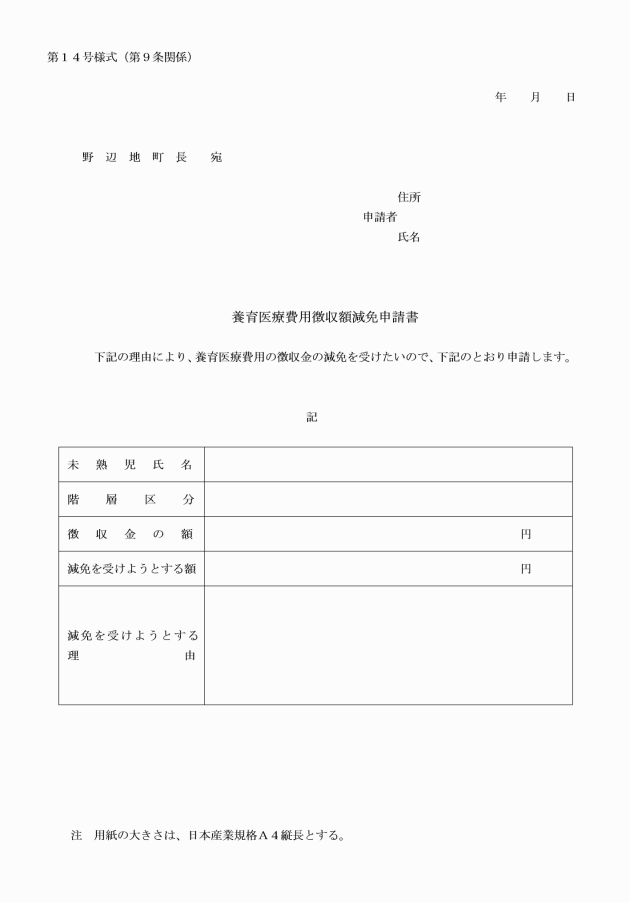

3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、養育医療費用徴収額改定申請書(第十三号様式)により、徴収金の額の改定を、町長に申請することができる。

(施行事項)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二六年九月三〇日規則第一〇号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この規則の施行の際、第十七条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二八年三月三一日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年一二月一〇日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年七月一日から適用する。

附則(令和二年三月三一日規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年十二月二十七日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に決定した養育医療費用徴収額について適用し、施行日前に決定した養育医療費用徴収額については、なお従前の例による。

附則(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

別表(第7条関係)

(令2規則11・全改)

税額等による階層区分 | 徴収金の額 | |||

階層 | 税額等 | |||

A | 生活保護世帯及び支援給付受給世帯 | ― | ||

B | 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯及び支援給付受給世帯を除く。) | 月額 2,600円 | ||

C | 市町村民税均等割課税世帯(生活保護世帯及び支援給付受給世帯を除く。) | 月額 5,400円 | ||

D1 | 市町村民税課税世帯(生活保護世帯、支援給付受給世帯及び市町村民税均等割課税世帯を除く。) | 世帯所得割税額 | 15,000円以下 | 月額 7,900円 |

D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 月額 10,800円 | ||

D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 月額 16,200円 | ||

D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 月額 22,400円 | ||

D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 月額 34,800円 | ||

D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 月額 49,400円 | ||

D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 月額 65,000円 | ||

D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 月額 82,400円 | ||

D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 月額 102,000円 | ||

D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 月額 123,400円 | ||

D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 月額 147,000円 | ||

D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 月額 172,500円 | ||

D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 月額 199,900円 | ||

D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 月額 229,400円 | ||

D15 | 1,423,501円以上 | 一部負担金の額 | ||

備考

1 この表における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 「生活保護世帯」とは納入義務者の1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である世帯をいい、「支援給付受給世帯」とは納入義務者の1人以上が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による被支援者(現に同法第14条第1項の支援給付を受けている者をいう。)である世帯をいう。

(2) 「市町村民税非課税世帯」とは、納入義務者の全員が均等割の額及び所得割の額を課税されていない世帯をいい、「市町村民税均等割課税世帯」とは納入義務者の1人以上が均等割の額を課税されている世帯をいう。

(3) 「世帯所得割税額」とは、納入義務者の世帯全員の所得割の額の合計額をいう。

(4) 「均等割の額」とは、基準日の属する年度(基準日が4月から6月までの間にある場合は、基準日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは基準日の属する年度分の同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合は、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、当該減免額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。ただし、第8条第3項の申請があった場合は、同条の事由が生じた日の属する年度分の均等割の額又は所得割の額を前年度又は前々年度分の均等割の額又は所得割の額の算定の例により算定し、均等割の額又は所得割の額とするものとする。

(5) 「一部負担金の額」とは、その月における当該措置未熟児の養育医療に係る費用から医療保険各法における保険者の負担額(高額療養費を除く。)を控除して得た額をいう。

2 月の中途で養育医療の給付を開始し、又は廃止した場合は、日割りで計算するものとする。

3 納入義務者が、2人以上の措置未熟児に係る納入義務者である場合において、措置未熟児が、それぞれの措置未熟児に係る徴収金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが2以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該措置未熟児に係る納入義務者としての徴収金の額は、徴収金の額の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(納入義務者の属する世帯がD15階層に属する場合でその額が26,300円に満たないときは、26,300円)とする。

4 徴収金の額がその月における当該措置未熟児に係る措置費の支弁額を超える場合は、当該支弁額の徴収金の額とする。

(平27規則16・全改、令元規則13・令4規則11・一部改正)

(令元規則13・令4規則11・一部改正)

(令2規則11・全改、令4規則11・一部改正)

(平28規則12・令元規則13・一部改正)

(令元規則13・令4規則11・一部改正)

(令元規則13・一部改正)

(令元規則13・令4規則11・一部改正)

(令元規則13・一部改正)

(令元規則13・令4規則11・一部改正)

(平28規則12・令元規則13・一部改正)

(平28規則12・令元規則13・一部改正)

(令元規則13・令4規則11・一部改正)

(令元規則13・令4規則11・一部改正)