○野辺地町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱

令和五年九月二十七日

告示第百十七号

(趣旨)

第1 町は、超高齢社会における医療・福祉分野の人材確保を図るとともに、加速する少子化の進行を少しでも緩やかにするため、県外から町に移住した者が、この要綱に定める支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において野辺地町医療・福祉職子育て世帯移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することとする。当該支援金の交付については、青森県医療・福祉職子育て世帯移住支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和56年野辺地町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2 この要綱において「医療・福祉職」とは、県内の医療機関や福祉施設等(以下「対象施設等」という。)で業務を行う際に必要な医療・福祉分野の資格(以下「事業対象資格」という。)に基づく業務をいう。

<対象資格の例>

医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護福祉士実務者研修修了者)

2 この要綱において「子育て世帯」とは、18歳未満の世帯員(以下「18歳未満世帯員」という。)とその養育者等からなる世帯をいう。

3 この要綱において「ひとり親世帯」とは、子育て世帯のうち18歳未満世帯員とその母、父又は養育者のいずれかからなる世帯をいう。

(交付金額)

第3 支援金の金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 基本分 1世帯当たり100万円

(2) 子育て加算 18歳未満の養育する世帯員1人につき100万円

(3) ひとり親世帯加算 1世帯当たり100万円

(対象者要件)

第4 支援金の交付の対象となる者(以下「申請者」という。)は、次の第1号及び第2号の要件を満たす者のうち、第3号又は第4号の要件を満たす者とする。

(1) 世帯に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 申請者が、転入前から18歳未満世帯員を養育しており、かつ、申請時においても現にその18歳未満世帯員を養育していること。

② 移住元において、申請者と18歳未満世帯員が、原則、住民票において同一世帯に属していたこと。

③ 申請時において、申請者と18歳未満世帯員が住民票において同一世帯に属していること。

④ 申請者と18歳未満世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に町に転入したこと。

⑤ 申請時において、申請者と18歳未満世帯員のいずれもが、町に居住していること。

⑥ 申請者の属する世帯の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2) 移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に居住していたこと。

イ 町に転入する直前に、連続して1年以上、県外に居住していたこと。

② 移住先に関する要件

町に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

③ その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

イ 県及び町が支援対象として不適当と認めた者でないこと。

(3) 就業に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 申請者が、事業対象資格を有していること。

② 申請者が、対象施設等において医療・福祉職に就業し、その勤務地が県内に所在すること。

③ 申請者が、以下のいずれかの機関等で紹介されている求人に対して応募したこと。ただし、官公庁が試験を実施する採用試験等の場合で、申請者が合格したことが通知等で確認できる場合はこの限りでない。

ア 青森県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」

イ 公共職業安定所

ウ 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所

エ 公益社団法人青森県看護協会看護師等無料職業紹介所

オ 社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所

カ 公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会無料職業紹介所

キ 公益社団法人青森県栄養士会無料職業紹介所

ク 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所

ケ アからク以外で県が認めるもの

④ 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている対象施設等への就業でないこと。

⑤ 週の所定労働時間が20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象施設等に就業し、申請時において当該就業先に在職していること。

⑥ 当該就業先に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

⑦ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(4) 就学に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 申請者が、事業対象資格を有していないこと。ただし、別途新たに事業対象資格を取得しようとする場合は、この限りでない。

② 申請者が、対象施設等で医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するため、以下のいずれかの県内の養成機関(以下「対象機関」という。)に就学すること。ただし、タを除いて通学制のみとする。

ア 医師養成校

イ 薬剤師養成校

ウ 看護師等養成所

エ 診療放射線技師養成校

オ 臨床検査技師養成校

カ 理学療法士養成校

キ 作業療法士養成校

ク 言語聴覚士養成校

ケ 歯科衛生士・歯科技工士養成校

コ 救急救命士養成校

サ 管理栄養士養成校

シ 栄養士養成校

ス 保育士養成校

セ 社会福祉士養成施設

ソ 介護福祉士養成施設

タ 介護福祉士実務者養成施設

チ アからタ以外で県が認めるもの

③ 申請者が、対象機関の卒業及び事業対象資格の取得後、対象施設等において医療・福祉職に就業する意思があること。

④ 申請時において、対象機関等に在籍していること。

(交付の申請)

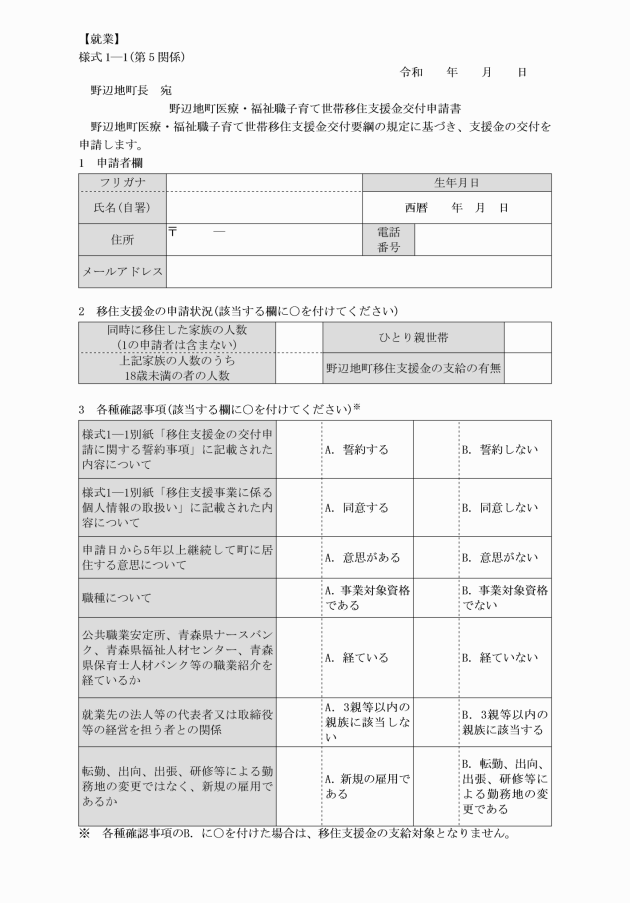

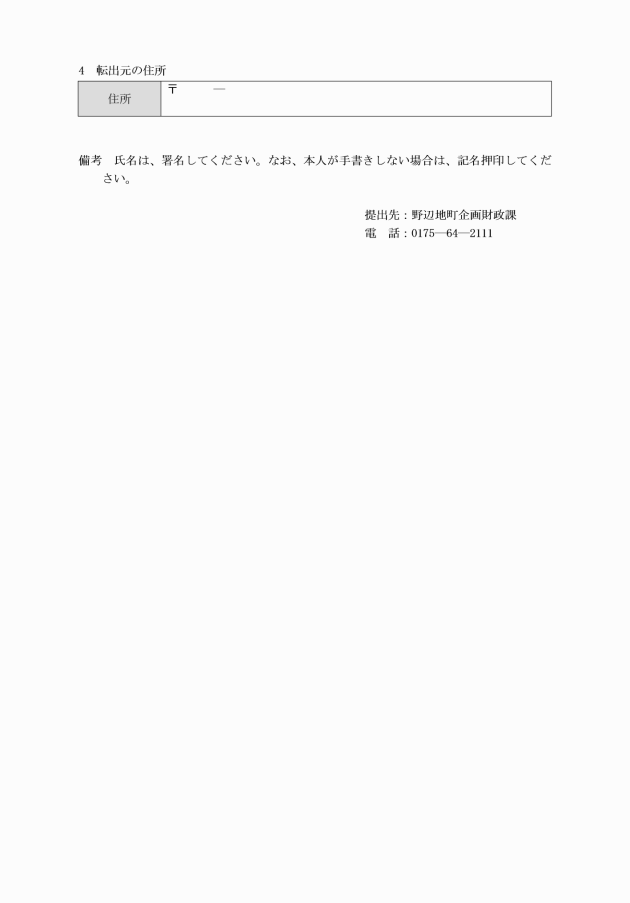

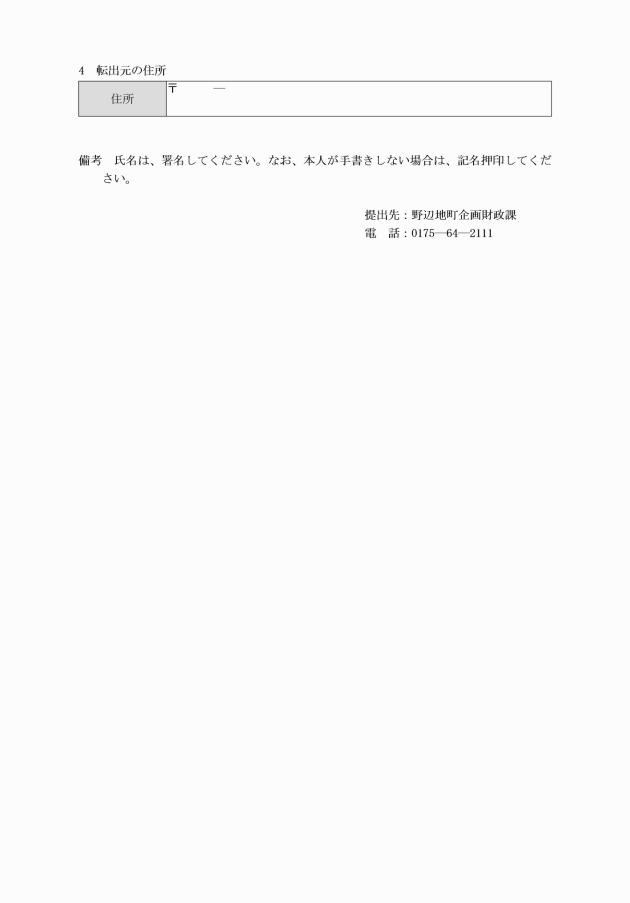

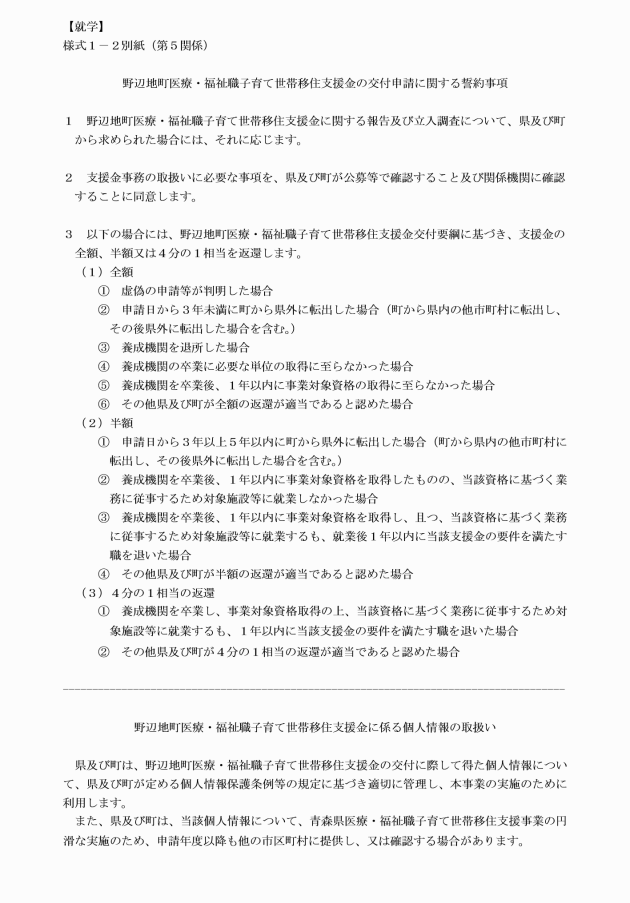

第5 申請者は、次の第1号又は第2号に定める書類を、転入後1年以内に、町長に提出しなければならない。

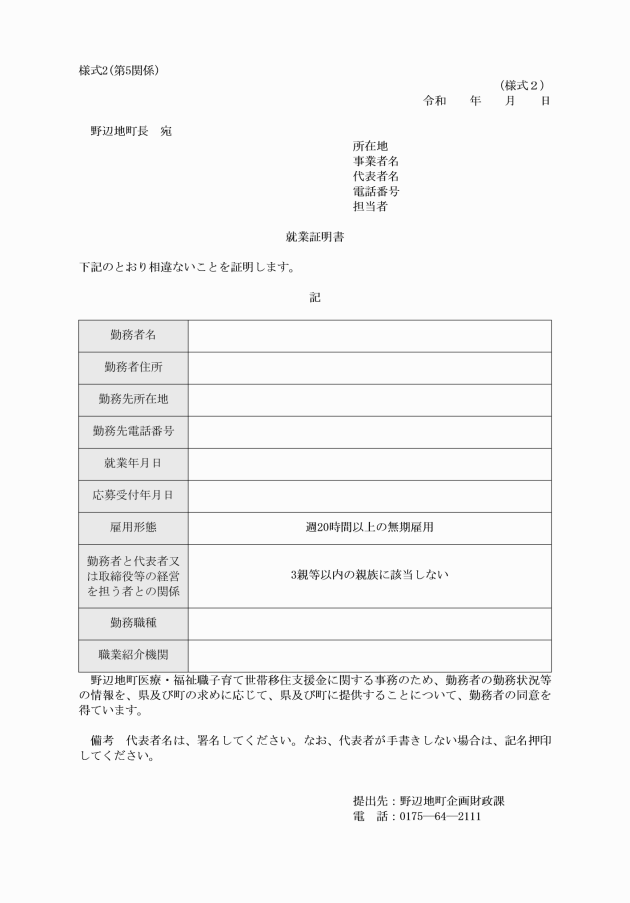

(1) 事業対象資格を有し、対象施設等において医療・福祉職に就業した場合(第4第1号、第2号及び第3号を満たす場合。以下「就業の場合」という。)

① 野辺地町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書(様式1―1)

② 就業先の就業証明書(様式2)

③ 本人確認書類

④ 就業の場合の要件を満たすことを証する書類

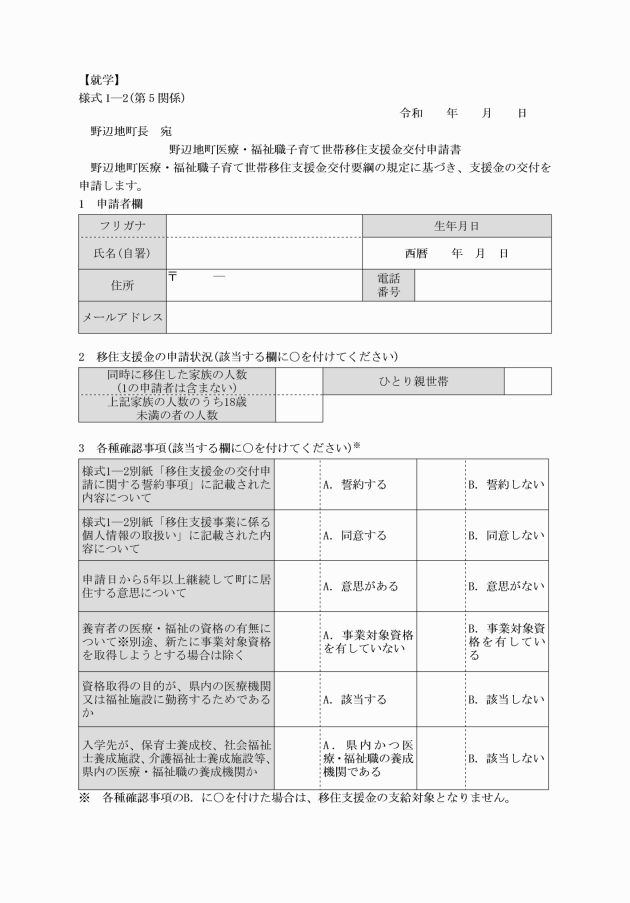

(2) 対象施設等において、医療・福祉職に就業するのに必要な事業対象資格を取得するため、対象機関に就学した場合(第4第1号、第2号及び第4号を満たす場合。以下「就学の場合」という。)

① 野辺地町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付申請書(様式1―2)

② 就学先の在学証明書

③ 本人確認書類

④ 就学の場合の要件を満たすことを証する書類

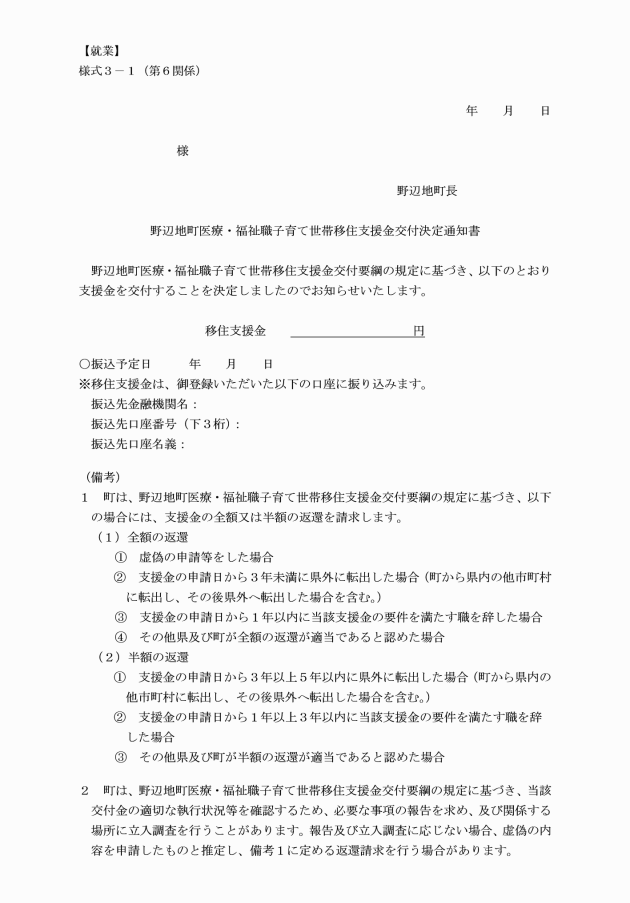

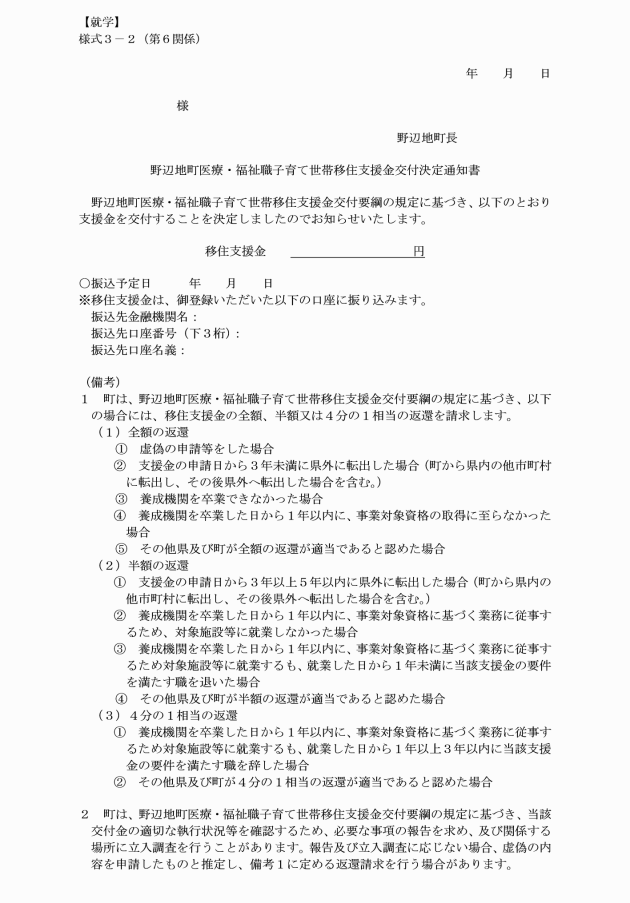

(交付決定の通知)

また、審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により、当該年度における支援金の交付が不可能である場合であっても、申請者に通知する。

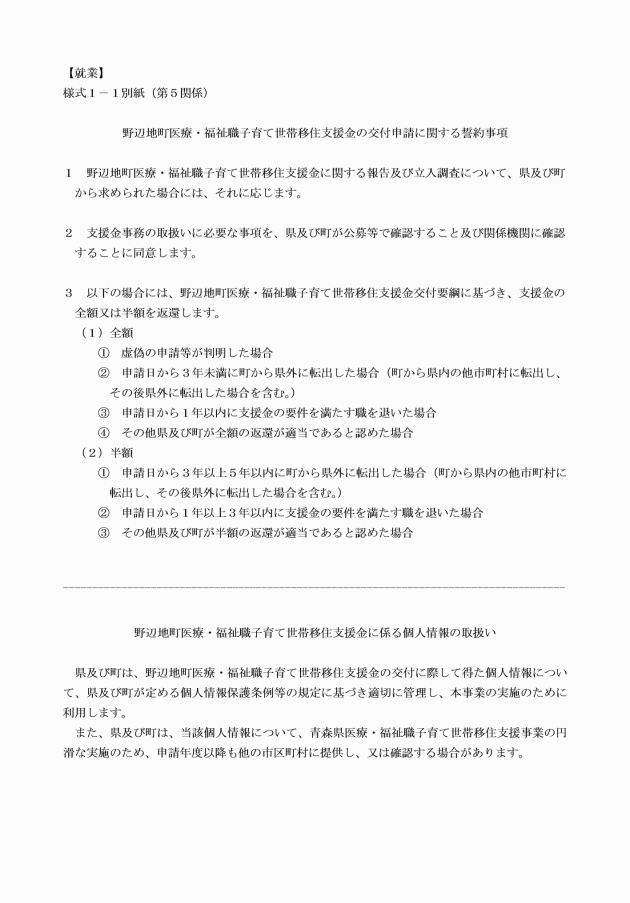

(報告及び立入調査)

第7 県及び町は、支援金の適切な執行状況等を確認するため、必要があると認めるときは、同事業に関する報告及び立入調査を求めるものとする。

(返還請求)

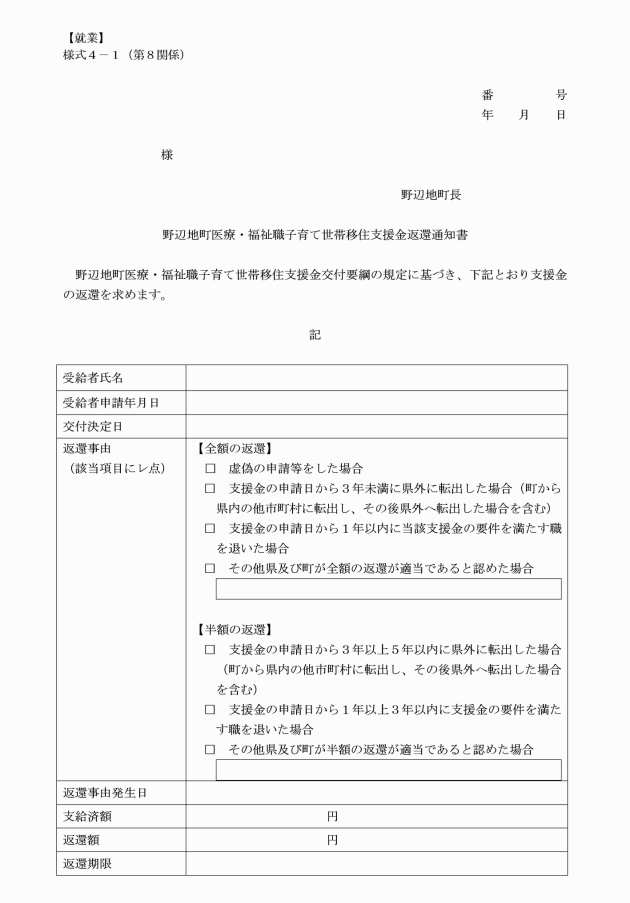

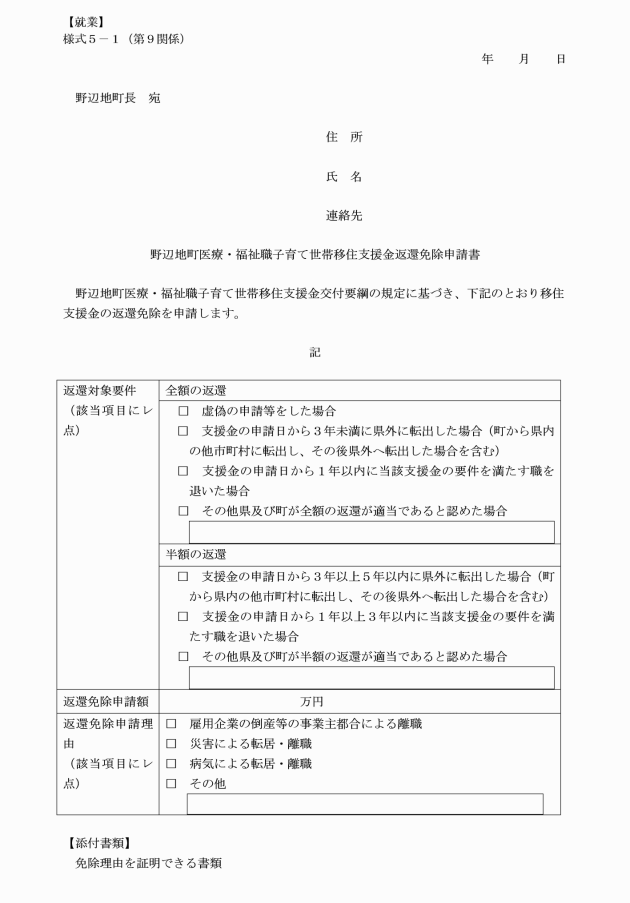

(1) 就業の場合

① 全額の返還

ア 虚偽の申請等をした場合

イ 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合

ウ 支援金の申請日から1年未満に、当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

エ その他県及び町が全額の返還が適当であると認めた場合

② 半額の返還

ア 支援金の申請日から3年以上5年以内に県外に転出した場合

イ 支援金の申請日から1年以上3年以内に、当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

ウ その他県及び町が半額の返還が適当であると認めた場合

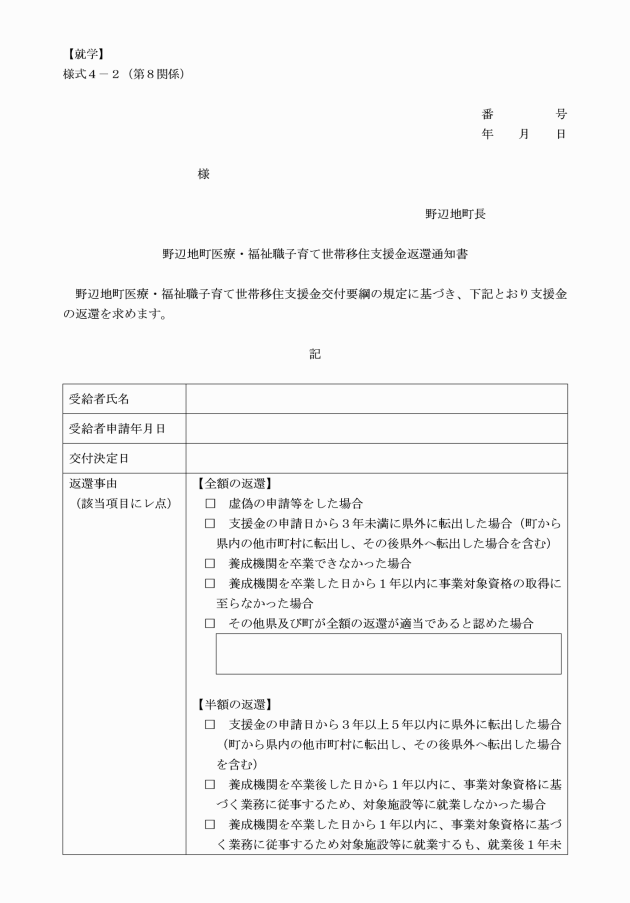

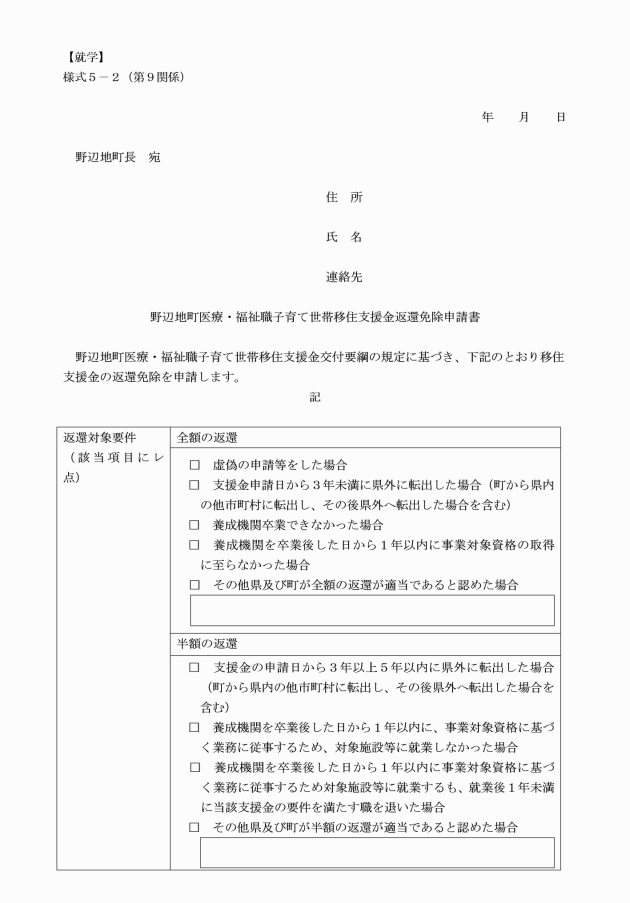

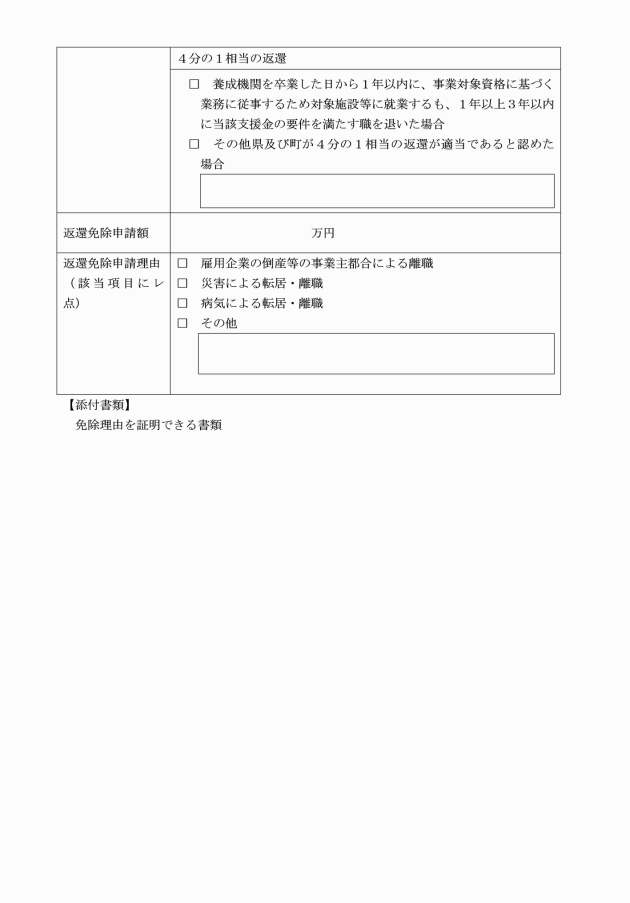

(2) 就学の場合

① 全額の返還

ア 虚偽の申請等をした場合

イ 支援金の申請日から3年未満に県外に転出した場合

ウ 養成機関を卒業できなかった場合

エ 養成機関を卒業した日から1年以内に、事業対象資格の取得に至らなかった場合

オ その他県及び町が全額の返還が適当であると認めた場合

② 半額の返還

ア 支援金の申請日から3年以上5年以内に、県外に転出した場合

イ 養成機関を卒業した日から1年以内に、事業対象資格に基づく業務に従事するため、対象施設等に就業しなかった場合

ウ 養成機関を卒業した日から1年以内に、事業対象資格に基づく業務に従事するため対象施設等に就業するも、就業した日から1年未満に、当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

エ その他県及び町が半額の返還が適当であると認めた場合

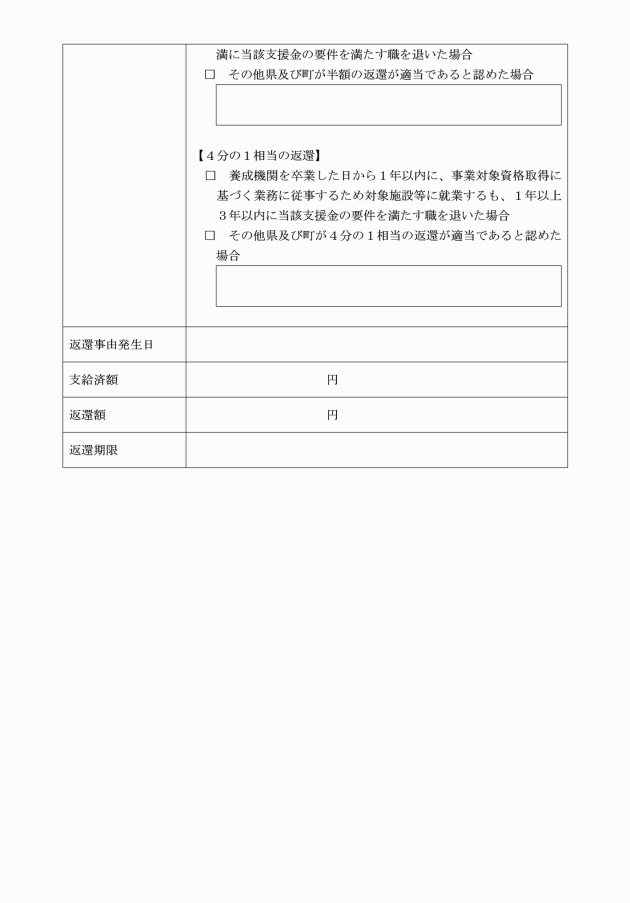

③ 4分の1相当の額の返還

ア 養成機関を卒業した日から1年以内に事業対象資格に基づく業務に従事するため対象施設等に就業するも、就業した日から1年以上3年以内に、当該支援金の要件を満たす職を退いた場合

イ その他県及び町が4分の1相当の返還が適当であると認めた場合

(3) 返還事由の確認

受給者は、前各号の要件に該当しないことを証明するため、次の①又は②に定める書類を、支援金を受給した次の年度から毎年度、町が定める期日までに提出するものとする。なお、受給者は、前各号の要件に該当した場合には、速やかに町長に報告するものとする。

① 就業の場合

ア 就業先の就業証明書(様式2)

※就業先が変更となる場合には、その都度提出すること。

イ 現住所が分かる書類(現住所が記載されている住民票、税金や公共料金の納入通知書の写しなど)

② 就学の場合

ア 就学先の在学証明書(就業した場合は、就業証明書(様式2))

※就業先が変更となる場合には、その都度提出すること。

イ 現住所が分かる書類(現住所が記載されている住民票、税金や公共料金の納入通知書の写しなど)

2 前項の規定については、県内での転居については返還を求めないものとする。ただし、町から県内の他市町村へ転出し、その後他の都道府県に転出した場合は、この限りでない。

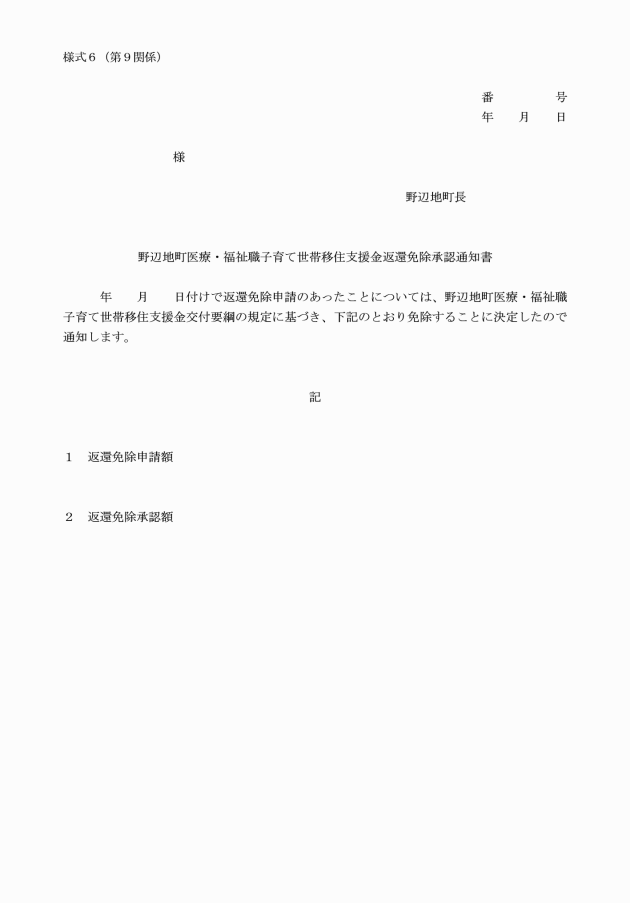

(返還免除申請)

(野辺地町移住支援事業による移住支援金との併給の制限)

第10 対象者は、第4に定める支援金の支給の要件及び野辺地町移住支援金交付要綱に定める野辺地町移住支援金の支給の要件を満たす場合には、支援金の支給を申請できないものとする。ただし、ひとり親世帯の場合は、この限りでない。

附則

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年8月10日から適用する。

附則(令和六年五月二二日告示第八〇号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱の規定は、令和六年四月一日から適用する。

附則(令和六年一一月二九日告示第一四四号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱の規定は、令和六年十月二十二日から適用する。