○野辺地町財務規則

平成二十六年三月三十一日

規則第五号

野辺地町財務規則(昭和五十六年野辺地町規則第四号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条~第三条)

第二章 予算

第一節 予算の編成(第四条~第十一条)

第二節 予算の執行(第十二条~第二十三条)

第三章 収入

第一節 通則(第二十四条)

第二節 調定(第二十五条~第三十一条)

第三節 納入の通知(第三十二条~第三十六条)

第四節 収納(第三十七条~第四十一条)

第五節 還付及び充当(第四十二条~第四十四条)

第六節 収入の整理及び帳票の記載(第四十五条~第五十二条)

第七節 雑則(第五十三条・第五十四条)

第四章 支出

第一節 支出負担行為(第五十五条~第六十条)

第二節 支出命令(第六十一条~第六十五条)

第三節 支出の特例(第六十六条~第八十条)

第四節 支払の方法(第八十一条~第八十五条)

第五節 相殺(第八十六条・第八十七条)

第六節 小切手の振出し等(第八十八条~第九十七条)

第七節 支払未済金の整理(第九十八条・第九十九条)

第八節 支出の整理及び帳票の記載(第百条~第百二条)

第五章 決算(第百三条~第百五条)

第六章 契約

第一節 一般競争入札(第百六条~第百二十一条の二)

第二節 指名競争入札(第百二十二条~第百二十五条)

第三節 随意契約及びせり売り(第百二十六条・第百二十七条)

第四節 契約の締結(第百二十八条~第百四十条)

第五節 契約の履行(第百四十一条~第百五十二条)

第六節 建設工事の特例(第百五十三条~第百五十九条)

第七章 現金、有価証券等

第一節 現金及び有価証券(第百六十条~第百六十七条)

第二節 指定金融機関等

第一款 通則(第百六十八条)

第二款 収納金の取扱い(第百六十九条~第百七十五条)

第三款 支出金の取扱い(第百七十六条~第百八十一条)

第四款 帳簿等(第百八十二条~第百八十四条)

第五款 計算報告(第百八十五条)

第六款 雑則(第百八十六条~第百八十七条)

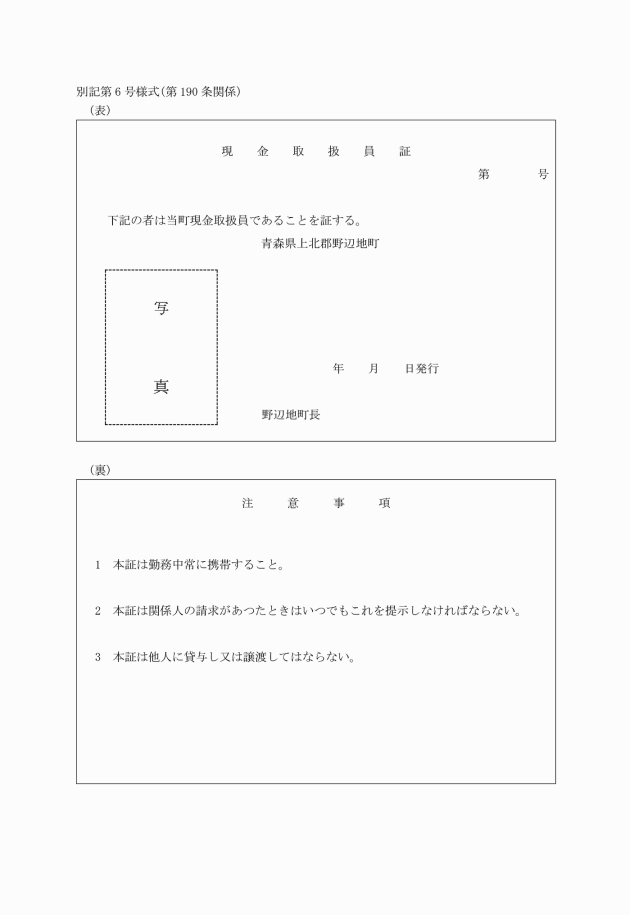

第八章 出納機関(第百八十八条~第百九十二条)

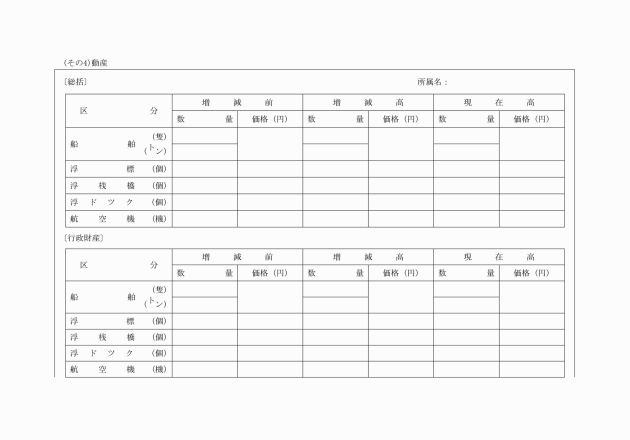

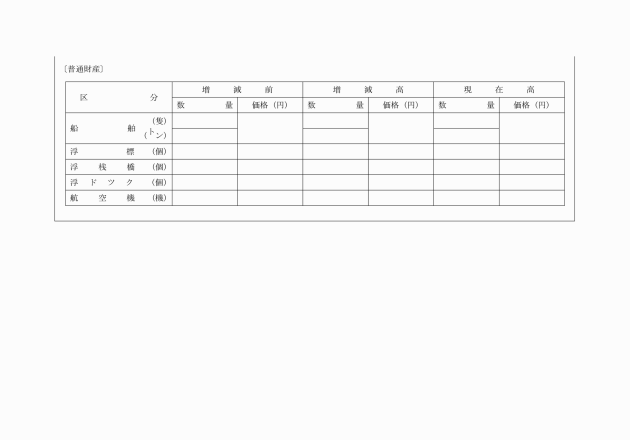

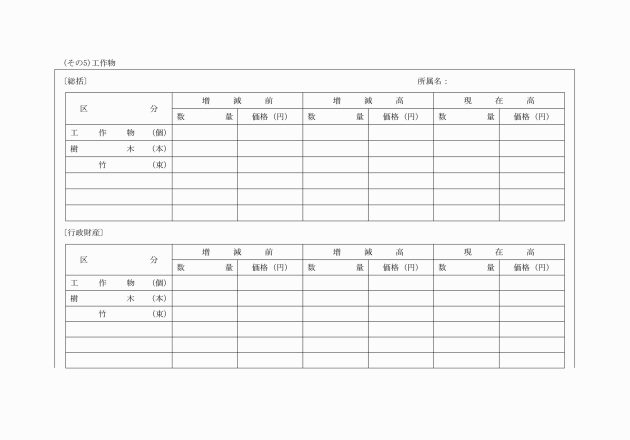

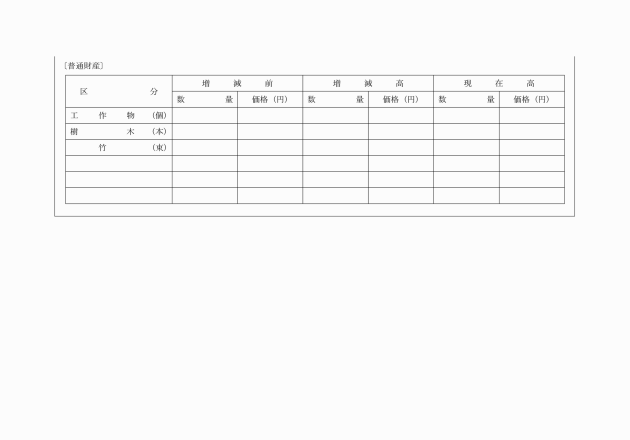

第九章 財産

第一節 公有財産

第一款 通則(第百九十三条~第百九十八条)

第二款 財産の取得(第百九十九条~第二百七条)

第三款 財産の管理(第二百八条~第二百二十三条)

第四款 普通財産の処分(第二百二十四条~第二百二十八条)

第五款 財産台帳及び報告書(第二百二十九条~第二百三十七条)

第六款 財産の出納(第二百三十八条・第二百三十九条)

第二節 物品(第二百四十条~第二百五十一条)

第三節 債権

第一款 通則(第二百五十二条~第二百五十四条)

第二款 債権の管理(第二百五十五条~第二百六十八条)

第三款 債権の内容の変更及び免除(第二百六十九条~第二百七十八条)

第四款 債権に関する契約等の内容(第二百七十九条)

第四節 基金(第二百八十条~第二百八十三条)

第十章 借受不動産、検査、事故報告(第二百八十四条~第二百八十六条の三)

第十一章 雑則(第二百八十七条~第二百九十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条の六の規定により、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、野辺地町(以下「町」という。)の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(令二規則二・令六規則一六・一部改正)

一 法 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)をいう。

二 施行令 地方自治法施行令をいう。

三 施行規則 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)をいう。

四 各課等 町長の事務部局の課、教育委員会の事務部局の課及び出先機関、選挙管理委員会事務局、監査委員の事務部局、農業委員会事務局又は議会事務局をいう。

五 課長等 野辺地町職員の管理職手当支給規則(昭和四十二年野辺地町規則第一号)第二条に規定する別表に掲げる職員をいう。

六 収入権限者 町長又は法第百五十三条第一項又は同法第百八十条の二の規定により、収入の調定、納入の通知及び収入の命令に関する事務を委任された者並びに別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

七 支出権限者 町長又は法第百五十三条第一項又は同法第百八十条の二の規定により、支出負担行為、支出の審査及び支出の命令に関する事務を委任された者並びに別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

八 契約担当者 町長又は法第百五十三条第一項の規定により、売買、賃貸、請負その他の契約に関する事務を委任された者並びに別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

九 出納機関 会計管理者又は法第百七十一条第一項に規定する出納員をいう。

十 指定金融機関等 法第二百三十五条第二項の規定に基づき町が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

十一 総括店 指定金融機関等のうち公金の支払の事務を取り扱う指定金融機関の店舗をいう。

十二 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(電子計算組織による記録管理)

第三条 会計管理者は、電子計算組織を利用して歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払い状況を記録管理しなければならない。

2 収入権限者及び支出権限者は、電子計算組織を利用して歳入歳出予算の収支状況を記録管理しなければならない。

第二章 予算

第一節 予算の編成

(予算編成の基本原則)

第四条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第五条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、施行規則第十五条第二項に規定する別記の歳出予算に係る節の区分による。

(予算の編成方針等)

第六条 企画財政課長は、町長の命を受けて、会計年度ごとに行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下この項において「編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。だだし、当初予算を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 企画財政課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項を課長等に通知しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

(予算見積書等の提出)

第七条 課長等は、前条の通知に基づいて、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算見積書その他予算の見積りの内容を明らかにするために必要な書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、指定された期日までに企画財政課長に提出しなければならない。

一 継続費 継続費見積書

二 繰越明許費 繰越明許費見積書

三 債務負担行為 債務負担行為見積書

3 企画財政課長は、必要に応じて前二項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(令四規則五・一部改正)

(予算の調製及び査定)

第八条 企画財政課長は、前条の規定により予算見積書等の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定による審査又は調製を行うときは、関係者の説明を求め又は必要な資料の提出を求めることができる。

(令四規則五・一部改正)

(予算案及び予算説明書の作成等)

第九条 企画財政課長は、前条に規定する町長の査定が終了したときは、その結果を課長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

一 予算案

二 施行令第百四十四条第一項に規定する予算に関する説明書

三 その他町長が必要と認める書類

(令四規則五・一部改正)

(令四規則五・一部改正)

(予算成立の通知)

第十一条 町長は、予算が成立したとき、又は予算について専決処分をしたときは、企画財政課長に指示し、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

第二節 予算の執行

(予算執行計画等)

第十二条 課長等は、その所管に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画案を作成し、企画財政課長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定による予算執行計画案の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政課長は、前項の規定により決定された予算執行計画及びその他の状況を勘案し、資金計画を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 企画財政課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちに、これを課長等に通知しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

(予算の配当)

第十三条 予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係るものを含む。)の配当は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては四月一日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、配当した歳出予算の全部又は一部の執行の停止することができる。

一 当該歳出予算に充当する特定財源について、その収入の見込みがなくなったとき、又は著しく減収することが明らかになったとき。

二 その他必要と認めるとき。

(平二八規則七・一部改正)

(歳出予算の流用)

第十四条 課長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用票を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定による伺書を審査し、意見を付して町長の決裁を受けるものとする。

3 企画財政課長は、前項による決裁を受けたときは、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる経費へは、他の経費から流用することができない。

一 職員手当等のうち時間外勤務手当

二 報償費

三 旅費

四 交際費

五 需用費のうち食糧費

六 負担金、補助及び交付金

(平二八規則七・令二規則五・令四規則五・一部改正)

(予備費の充用)

第十五条 課長等は、緊急やむを得ない経費で予算の補正をする暇がない経費について予備費の充用を必要とするときは、予備費充用票を企画財政課長に提出しなければならない。

(令二規則五・令四規則五・一部改正)

(弾力条項の適用)

第十六条 課長等は、法第二百十八条第四項の規定を適用できる特別会計について同条同項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用する必要があるときは、弾力条項適用調書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第十八条 課長等は、施行令第百四十五条第一項の規定により、継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、翌年度の四月三十日までに継続費繰越計算見積書を企画財政課長に提出しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

(継続費の精算)

第十九条 課長等は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち、法第二百二十条第三項ただし書の規定により繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の五月二十日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項に規定する報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第百四十五条第二項に規定する継続費精算報告書を翌年度の五月三十一日までに調製しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第二十条 課長等は、施行令第百四十六条第一項の規定による繰越明許費の繰越しをする必要があるときは、翌年度の四月三十日までに繰越明許費繰越計算見積書を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項に規定する見積書が提出されたときは、これを整理し、施行規則別記に規定する繰越明許費繰越計算書を翌年度の五月三十一日までに調製しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

(事故繰越し)

第二十一条 課長等は、法第二百二十条第三項ただし書の規定による歳出予算の事故繰越しをする必要があるときは、毎年度三月三十一日までに事故繰越見積書を企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定による見積書が提出されたときは、これを整理し、施行令第百五十条第三項で準用する施行令第百四十六条第二項に規定する事故繰越計算書を翌年度の五月三十一日までに調製しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

(予算執行状況の調査)

第二十二条 企画財政課長は、適正な予算執行を期するため、課長等に対し所要の報告を求め、又は予算の執行状況について実地に調査することができる。

(令四規則五・一部改正)

(予算を伴う規則等)

第二十三条 課長等は、予算を伴うこととなる規則、要綱等を定める場合には、あらかじめ企画財政課長に協議しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

第三章 収入

第一節 通則

(歳入の確保)

第二十四条 収入権限者は、所管に係る歳入について、法令、条例、規則等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

第二節 調定

(調定の手続)

第二十五条 収入権限者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第百五十四条第一項に規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)及び納入義務者ごとに調定票により調定しなければならない。

3 調定には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

4 収入権限者は、調定をしたときは、第三十二条第二項に規定する収入金を除き、調定に係る徴収簿を調製しなければならない。

(令二規則五・一部改正)

一 納期の一定している収入で納入通知を発するもの 納期限の十日前まで

二 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出があったとき

三 随時の収入で納入通知を発するもの 原因の発生したとき

四 随時の収入で納入通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき

一 一会計年度内の収入で納期を分けるものは、最初に到来する納期限の十日前までにその収入の全額について調定しなければならない。

二 法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合(前号に掲げるものを除く。)には、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定するものとする。

一 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

二 第百八十一条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたとき。

(事後調定)

第二十七条 収入権限者は、納入義務者が納入の通知によらないで歳入を納付した場合は、出納機関から領収済の通知を受けた後、すみやかに調定するものとする。

(過誤納金の調定)

第二十八条 収入権限者は、出納機関からの領収済の通知により過誤納金を発見したときは、速やかに調定するものとする。

(調定の変更等)

第二十九条 収入権限者は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定額を変更又は取消し(以下「変更等」という。)する必要が生じたときは、直ちに変更等の手続をするとともに、徴収簿を整理しなければならない。

(令二規則五・一部改正)

(準用)

第三十条 第二十五条第二項の規定は、第二十六条から前条(第二十六条第三項第二号を除く。)までの場合にこれを準用する。

(令六規則一六・一部改正)

(調定の通知等)

第三十一条 収入権限者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定票により会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の調定の通知をもって収入命令とみなす。

(令二規則五・一部改正)

第三節 納入の通知

(納入の通知)

第三十二条 収入権限者は、歳入の調定をしたときは、納税・納入通知書(以下「納付書等」という。)により、法令に定めのあるものを除くほか遅くとも納期の十日前までに納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施行令第百五十四条第二項の規定により納入の通知を必要としない歳入については、納付書等を発付しないものとする。

3 第一項の納付書等に記載すべき納入期限は、法令に定めのあるものを除くほか調定の日から二十日以内において適宜定めるものとする。

4 収入権限者は、第百七十条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、当該納入義務者が指定する指定金融機関等に電子計算組織で作成された口座振替情報を送付するとともに、口座振替納付の表示をした納付書等を納入義務者に送付しなければならない。

5 第一項の規定にかかわらず、施行令第百五十四条第三項ただし書の規定により、次に掲げる収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

一 証明手数料、使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

二 入場料その他これらに類する収入

三 予防接種、検診料その他これらに類する収入

四 生産品の代金を即納させて販売する場合の収入

五 延滞金その他これに類する収入

六 その他納入通知書により難いと認められる収入

6 収入権限者は、納入義務者の住所又は居所が不明のため納付書等が返還された場合は、速やかに公示送達(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の二に規定する公示送達をいう。)の手続をするとともに、いつでも当該納付書等を納入義務者に交付できるように保管しておくものとする。

(平二七規則一・令二規則五・一部改正)

(納入通知の変更)

第三十三条 収入権限者は、調定の変更等をしたときは、納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納付書等を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

(納付書等の再交付)

第三十四条 収入権限者は、納付書等を亡失し、又は損傷した納入義務者から納入の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納付書等を再交付しなければならない。この場合において、納付書等の余白に再交付年月日を明記するものとする。

(平二八規則七・一部改正)

(令六規則一六・一部改正)

(前納)

第三十六条 使用料及び貸付料は、法令に定めがあるものを除くほか前納させなければならない。

2 前項の規定に関わらず契約等により使用期間又は貸付期間が長期にわたるものについては、定期にこれを前納させることができる。

第四節 収納

(直接収納)

第三十七条 出納機関は、納入義務者から現金(施行令第百五十六条第一項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を収納したときは、領収証書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、速やかに現金等に納付済通知書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納付書等の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

一 入場料その他これに類する収入 入場券等で領収金額が表示されたもの

二 レジスターに登録して収納する収入 レジスターによるレシート

三 予防接種、検診料その他これらに類する収入 予防接種又は各種検診料等で領収金額が表示されたもの

4 前項に規定する領収印の管理者、保管及び用途等については、別に定める。

(指定納付受託者による納付)

第三十七条の二 町長は、法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

一 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

二 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

三 指定をした日

四 指定の期日

五 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(令二規則五・追加、令三規則二〇・一部改正)

(小切手の支払地)

第三十八条 施行令第百五十六条第一項第一号の規定により町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、町の区域内とする。

(支払拒絶に係る証券)

第三十九条 会計管理者は、総括店から第百七十一条第二項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知書の所管の収入権限者に回付しなければならない。

2 収入権限者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書等を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書等には先に領収した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、収入権限者は当該証券をもって納付した者から領収証書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第四十条 課長等は、公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に委託書案を添えて、企画財政課長を経て町長の決定を求めなければならない。

一 委託しようとする相手方の住所及び氏名又は名称

二 委託しようとする歳入科目

三 委託を必要とする理由

四 その他必要な事項

2 課長等は、前項の決定を受けたときは、委託契約の締結並びに告示をする手続をしなければならない。

3 町長は、公金の徴収又は収納に関する事務の委託をしたときは、委託した者の住所、氏名又は名称及び委託内容を会計管理者に通知するものとする。

4 町長は、公金の徴収又は収納に関する事務の委託をしたときは、当該委託した者に歳入徴収(収納)委託証(別記第一号様式)を交付するものとする。

5 公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を執行するときは、前項に規定する委託証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示するものとする。

(令四規則五・令六規則一六・一部改正)

(令三規則五・追加、令六規則一六・一部改正)

(令三規則五・令六規則一六・一部改正)

第五節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第四十二条 収入権限者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは当該過誤納金について戻出票により還付又は充当の決定をしなければならない。

(令二規則五・一部改正)

(過誤納金の還付又は充当)

第四十三条 収入権限者は、過誤納金を還付又は充当しようとするときは、戻出票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては支出の手続により処理しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する還付又は充当に係る通知を受けたときは、支出の手続の例により納入者に対し、当該過誤納金を還付し、又は他科目に充当しなければならない。

(令二規則五・一部改正)

(還付加算金)

第四十四条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。

第六節 収入の整理及び帳票の記載

(督促)

第四十五条 収入権限者は、調定した歳入について納期限までに納入に至らないものがあるときは、法第二百三十一条の三の規定又は施行令第百七十一条の規定により、納期限後十日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、発付の日から起算して二十日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 前二項の規定により督促した場合は、別に定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収するものとする。

(平二八規則七・一部改正)

(滞納処分)

第四十六条 収入権限者は、法第二百三十一条の三第三項に規定する歳入に係る債権について、債務者が前条第二項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。

(未収金の繰越し)

第四十七条 収入権限者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、収入未済金繰越内訳書を調製しなければならない。

2 収入権限者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日まで収入済とならなかったものがあるときは、収入未済金繰越内訳書を調製しなければならない。

(不納欠損処分)

第四十八条 収入権限者は、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損をすべきものがあるときは、不納欠損処分票を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

2 収入権限者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分が決定したときは、徴収簿にその旨を記載するとともに、不納欠損処分票により会計管理者に通知しなければならない。

(令二規則五・一部改正)

(収納後の手続)

第四十九条 会計管理者は、第百八十五条の規定により総括店から出納日計表に添えて領収済通知書等の送付を受けたときは、電子計算組織により収入処理をしなければならない。

(収入の訂正)

第五十条 収入権限者は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに収入票(科目更正)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、更正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

(令二規則五・一部改正)

一 収納日 指定金融機関等、みずほ銀行及び出納機関の受け取った日

二 収入日 総括店が収入又は決済した日

第五十二条 削除

(令二規則五)

第七節 雑則

(歳入の予納)

第五十三条 収入権限者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入通知を発していないものについて納入する旨の申出のあったときは、納付書等によって納入させなければならない。

(現金等による寄附の受納)

第五十四条 収入権限者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

一 寄附を受けようとする理由

二 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)

三 寄附をしようとする者の住所、氏名又は名称

四 寄附に際し、条件があるものについてはその内容

五 その他必要事項

2 前項の書面には、寄附の申出書、寄附の内容を示す書類を添えなければならない。

第四章 支出

第一節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第五十五条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。

(支出負担行為の範囲)

第五十六条 支出権限者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において支出負担行為をしなければならない。

(支出負担行為の決議)

第五十七条 支出権限者は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為票又は支出負担行為票兼支出調書(以下「兼票」という。)によって所定の決裁を受けなければならない。

(令二規則五・一部改正)

(支出負担行為として整理する時期等)

第五十八条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第五十九条 前三条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。

(債務負担行為)

第六十条 課長等は、債務負担行為者に係る事項、期間及び限度額の内容についてあらかじめ、企画財政課長と協議の上、定めなければならない。ただし、その性質上、年度ごとの限度額が明らかでないものは、その総額とすることができる。

(令四規則五・一部改正)

第二節 支出命令

(支出命令)

第六十一条 支出権限者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめた上、支出命令票又は兼票により、これを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するものとする。

一 金額に違算はないか。

二 支出をすべき時期は到来しているか。

三 正当債権者であるか。

四 必要な書類は整備されているか。

五 支払金に対し時効は成立していないか。

六 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

七 所属年度、歳出科目に誤りはないか。

八 その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

2 前項の場合において、同一の支出科目から同時に二人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合債権者明細書を添付し、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(令二規則五・一部改正)

(債務確定前に支出命令ができる経費)

第六十二条 前条の規定にかかわらず、施行令第百六十条の二第二号ハに規定する規則で定める経費は、新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費とする。

(請求書による原則)

第六十三条 支出命令は、全て債権者からの請求書の提出を待って、これをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の記名がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 支出権限者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を有する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第一項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第一項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(令四規則一一・一部改正)

(請求書による原則の例外)

第六十四条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

一 報酬、給料、職員手当等、共済費、その他の給与金

二 電気、水道料及び電話通信料で払込通知書により支払うもの

三 町債の元利償還金及び一時借入金利子

四 報償金、賞賜金、補償金、補填金及び賠償金

五 負担金、補助金、交付金、貸付金及び出資金等で支払金額の確定しているもの

六 扶助費のうち金銭でする給付

七 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

八 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に基づく源泉徴収に係る所得税

二 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に基づく特別徴収に係る県民税及び町民税

三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

四 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく保険料

五 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定により控除すべきもの

(令二規則五・一部改正)

(支出命令に添付する書類等)

第六十五条 支出権限者は、支出命令を発したときは、支出負担行為の確認のため、原則として次の各号に掲げる事項を記載した関係書類及び官公署等の発した納入通知書等を添付しなければならない。ただし、この規則の定めるところにより省略したものについては、添付を要さない。

一 報酬、給料、職員手当等その他給与に関するもの 職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細

二 旅費に関するもの 職氏名、職務の種類、級、所属部署、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日

三 委託に関するもの 業務名、施行場所、請負金額、受領済額、契約書の写、完成検査調書(部分払にあっては出来高検査調書)

四 工事請負に関するもの 工事名、工事場所、請負金額、受領済額、契約書の写、完成検査調書(部分払にあっては出来高検査調書)

五 物品の購入等に関するもの 名称、種類、金額、用途、契約書の写

六 土地買収、物件移転料及び損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称、金額、登記事項証明書、物件移転承諾書、契約書の写

七 運送料又は保管料に関するもの 目的、名称、金額、契約書の写

八 労働賃金に関するもの 用務、就労場所、日数及び年月日、金額及び氏名

九 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、金額、期間

十 負担金、補助金及び交付金等に関するもの 指令又は通達の写

十一 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細

十二 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細

(平二八規則七・令二規則五・一部改正)

第三節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第六十六条 施行令第百六十一条第一項第十七号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

一 式典、講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

二 証人、参考人、立会人、講師等に対する旅費

三 報酬、交際費及び食糧費

四 自動車損害賠償責任保険料

五 長寿祝金その他これらに類するもの

六 収入証紙、印紙、切手、回数券、入場券その他これらに類するものの購入に要する経費

七 郵便局において現金引換えにより購入する経費

八 駐車料金及び有料道路の通行料金

九 その他現金で即時に支払を要する経費

(平二八規則七・令二規則五・一部改正)

(資金前渡職員)

第六十七条 支出権限者は、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(資金前渡の限度額)

第六十八条 資金の前渡をすることのできる限度額は、次に定めるところによる。

一 常時の費用に係る経費 一箇月の所要額

二 随時の費用に係る経費 予定される所要金額

(資金前渡の手続)

第六十九条 支出権限者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、兼票によって所定の決裁を受けなければならない。

(前渡資金の保管)

第七十条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他の確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 直ちに支払をする場合

二 小口の支払をするため十万円以内の現金を保管する場合

2 前項の預け入れによって生じた利子は、町の収入とする。

(令二規則五・令三規則二・一部改正)

(前渡資金の支払)

第七十一条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第六十一条の規定に準じて必要な審査をして支払の決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払をし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、この限りでない。

(令二規則五・一部改正)

(前渡資金整理簿)

第七十二条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

一 報酬及び給与

二 報償金

三 前二号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(令二規則五・一部改正)

(前渡資金の精算)

第七十三条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき若しくは保管事由がなくなったとき又は前渡資金を受けた時から三箇月を経過したとき若しくは当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに精算票を作成し、領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、支出権限者に提出しなければならない。

2 支出権限者は、前項の規定による精算票の提出を受けたときは、これを調査の上、会計管理者に送付しなければならない。

(令二規則五・一部改正)

(平二八規則七・追加、令六規則一六・一部改正)

(概算払のできる経費)

第七十四条 施行令第百六十二条第六号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定に基づく措置費等

二 委託料

三 交通事故等による損害賠償金

四 その他町長が必要と認めた経費

(令二規則五・全改)

(概算払の手続)

第七十五条 支出権限者は、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(概算払に係る資金の精算)

第七十六条 支出権限者は、概算払をした経費について、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして、精算票により速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入れの手続をしなければならない。

(令二規則五・一部改正)

(前金払のできる経費)

第七十七条 施行令第百六十三条第八号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

一 保険料

二 訴訟に要する経費

三 土地又は家屋の買収代金

四 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

五 会議、講習、研修会等に参加するために要する経費

六 検査、試験、登録等を受けるために要する手数料

(平二七規則二・平二八規則七・令二規則五・一部改正)

(前金払の手続)

第七十八条 支出権限者は、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 支払権限者は、前金払をした契約の相手方が義務の履行を怠ったときは、その不履行の部分に相当する金額を遅滞なく返還させなければならない。ただし、別に契約書に定めのある場合は、契約に従うものとする。

(平二七規則二・平二八規則七・令二規則五・一部改正)

(繰替払)

第七十九条 施行令第百六十四条第五号に規定する規則で定める経費は、町指定ごみ袋販売委託料とし、廃棄物処理手数料を繰り替えて使用することができる。

2 支出権限者は、繰替払をする場合は関係帳票に振替の表示をするとともに納付書等を添えて会計管理者に提出するものとする。

3 会計管理者は、前項に規定する帳票及び納付書等が提出された場合は、当該繰替払に係る金額の補てんの手続をしなければならない。

(令二規則五・一部改正)

(過年度支出)

第八十条 支出権限者は、施行令第百六十五条の七に規定する過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(令六規則一六・一部改正)

第四節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第八十一条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

一 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

二 支出負担行為に係る債務が確定していること。

三 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

四 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

五 債権者、金額、所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないこと。

六 支出をすべき時期が到来していること。

七 支払金に関し時効が成立していないこと。

八 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

九 必要な書類が整備されていること。

十 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がなされていること。

十一 その他法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、支出権限者に対し、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

(支払方法)

第八十二条 会計管理者は、前条第一項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(口座振替払)

第八十三条 施行令第百六十五条の二の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、小切手を振り出し、口座振替払依頼書を添えて総括店に送付しなければならない。この場合において、口座振替払依頼書に代えて電子計算組織で作成された口座振替払情報を指定金融機関の指定する機関に送信することができる。

3 前項の規定にかかわらず、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。

4 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申出書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(現金払)

第八十四条 会計管理者は、法第二百三十二条の六第一項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、小切手を振り出し、指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、法第二百三十二条の六第一項ただし書の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、支払通知書を交付し、現金を債権者に交付させ、領収書を徴させなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により当該指定金融機関をして現金支払をさせたときは、小切手を振り出し、その余白に「現金払」の表示をし、当該指定金融機関に交付しなければならない。

(公金振替)

第八十五条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

一 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

二 次条の規定により町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対等額の支出

三 繰上充用金を充用するための支出

2 支出権限者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、関係帳票に振替の表示をして所定の決裁を受けなければならない。

3 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

一 他の会計又は同一会計の歳入に収入すべき支出をするとき。

二 他の収入権限者の発した納付書等に基づいて歳入に納入すべき支出をするとき。

三 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

第五節 相殺

(相殺の通知)

第八十六条 課長等は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百五条の規定により町の債務と私人の債務とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。この場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

2 前項の場合において、相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に、「相殺超過額」と記載しなければならない。

第六節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第八十八条 小切手は、支出命令票、兼票又は歳計外払出票に基づかなければ振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 第四十三条第二項の規定により過誤納金を戻出還付する場合

二 第百六十条第二項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するため振り出す場合

(令二規則五・一部改正)

(小切手の記載)

第八十九条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字器により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用印鑑を押さなければならない。

4 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調製)

第九十条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第百七十一条第一項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第九十一条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手を交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手の振出済通知等)

第九十二条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を総括店に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第九十三条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。

(小切手の廃棄)

第九十四条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳)

第九十五条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時一冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により総括店から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第九十六条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第九十七条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、振り出した小切手の原符とともに証拠書類として保管しなければならない。

第七節 支払未済金の整理

(小切手支払未済繰越金の整理)

第九十八条 会計管理者は、第百八十条第一項の規定により総括店から小切手振出済支払未済金繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは総括店にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第九十九条 会計管理者は、第百八十一条の規定により総括店から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手の支払未済資金歳入組入調書を企画財政課長に回付しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

第八節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第百条 支出権限者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増減する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあっては支出命令票(科目更正)に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令等の送付を受けたとき、若しくは自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が総括店の記帳に関するものであるときは、更正通知書により総括店に通知しなければならない。

(令二規則五・一部改正)

(過誤払金等の戻入れ)

第百一条 支出権限者は、施行令第百五十九条の規定により、歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額(資金の前渡をしたもので清算を終えた後に判明した誤払い又は誤渡し金額を含む。)又は資金の前渡又は概算払をした場合の清算残金を返納させるときは、戻入票を作成し、納期の定めがあるものにあってはその納期限、納期の定めがないものにあっては二十日以内の納期限を指定の上、返納を要する者に対して返納通知書(納付書兼領収済通知書)を発行するものとする。

2 支出権限者は、返納の決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、戻入票を送付するものとする。

(平二八規則七・全改、令二規則五・令六規則一六・一部改正)

第百二条 削除

(令二規則五)

第五章 決算

(決算関係資料の提出)

第百三条 課長等は、次に掲げる決算関係資料を企画財政課長が指定する期日までに提出しなければならない。

一 主要な施策の成果に関する調書

二 その他企画財政課長が指定する書類等

2 企画財政課長は、課長等から提出があった決算関係資料について精査し、法第二百三十三条第五項に規定する決算資料を調製し、町長に提出しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

(歳計余剰金の処分)

第百四条 企画財政課長は、歳計余剰金を法第二百三十三条の二の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の決定を受けて、第八十五条第三項の規定に準じ処理しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

(翌年度歳入の繰上充用)

第百五条 施行令第百六十六条の二の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、企画財政課長は翌年度の歳入歳出予算の補正を作成し、町長に提出しなければならない。

2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(令四規則五・一部改正)

第六章 契約

第一節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第百六条 町長は、施行令第百六十七条の五第一項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは公示しなければならない。

2 施行令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後二年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

(資格の審査及び名簿への登録)

第百七条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、その者の資格審査申請によりこれを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果により、その資格を有すると認めた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知するものとする。

(入札の公告)

第百八条 施行令第百六十七条の六の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前までに公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において再度入札に付そうとするとき、又は急を要する場合においては、その五日前までに短縮することができる。

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第六条第一項に規定する期間によらなければならない。この場合において、当該工事(災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事を除く。)の見積期間には、次に掲げる日を参入しないものとする。

一 日曜日及び土曜日

二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平二八規則七・一部改正)

(公告事項)

第百九条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 入札に付する事項

二 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

三 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所及び期間に関する事項

四 入札執行の場所及び日時

五 入札保証金及び契約保証金に関する事項

六 入札に参加するものに必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

七 最低制限価格を設けたときはその旨

八 契約書の取り交わしの時期

九 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を経たときに本契約をする旨

十 再資源化等に関する事項

十一 その他入札に関し必要と認められる事項

(平二八規則七・一部改正)

(予定価格)

第百十条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めるとともに、封書による予定価格調書を作成し、入札開催場所に置かなければならない。ただし、第四項の場合において、一般競争入札の前に予定価格を公表したときは、この限りでない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 予定価格は、一般競争入札に付する前後に公表することができる。

5 前項の規定による公表の対象、方法等は別に定める。

(最低制限価格)

第百十一条 契約担当者は、施行令第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、町長の承認を得てこれを設け一般競争入札に付すことができる。

2 前条第一項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札保証金)

第百十二条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の百分の五以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

一 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

二 入札に参加しようとする者でその資格を有するものが過去二年間に町、国(公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

三 施行令第百六十七条の五第一項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

一 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の例による金額

二 特別の法律による法人の発行する債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の十分の八に相当する金額

三 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)

四 金融機関の保証する小切手 保証する金額

五 銀行、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第二条第四項に規定する保証事業会社の保証 保証する金額

(小切手の現金化等)

第百十二条の二 出納機関は、前条第二項第四号に規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管しなければならない。

(平二八規則七・追加)

(入札手続)

第百十三条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び別記第一の入札者心得書並びに現場を熟知させた後、入札書を一件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認の上、封筒に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、入札前に、その委任状を提出させなければならない。

2 前項の代理人は、同一入札において二人以上の代理人となることができない。

3 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の拒否)

第百十四条 契約担当者は、入札保証金の納付を要する者で、その納付をしない者又は入札の締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(無効入札)

第百十五条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

一 入札の参加資格のない者のなした入札

二 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

三 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

四 入札書記載の金額を加除訂正した箇所若しくは氏名の下に押印のないもの又はその記載が確認できないもの

五 同一事項に対して二通以上の入札をなしたもの

六 他人の代理を兼ね、又は二人以上の代理をなした者の入札

七 入札価格を総額で示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきで示してあるときに総額で入札したもの

八 不正行為による入札

九 入札金額、氏名その他入札要件の記載が確認できないもの

十 その他入札条件に違反した入札

(再度入札)

第百十六条 契約担当者は、施行令第百六十七条の八第四項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(入札中止等)

第百十七条 契約担当者は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期しなければならない。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を広告するものとする。

(開札)

第百十八条 契約担当者は、開札したときは、開封した入札書の金額及び氏名を順次読み上げ、これを記録しなければならない。

(平二八規則七・一部改正)

(落札者の決定等)

第百十九条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第百六十七条の九から第百六十七条の十の二までの規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約担当者は、施行令第百六十七条の九、施行令第百六十七条の十、施行令第百六十七条の十の二又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者が前項の通知を受けた日から七日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しないときは、その落札は、効力を失う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第百二十条 契約担当者は、施行令第百六十七条の十第二項の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けたときは、その理由を関係者に通知するものとする。

(入札保証金の還付充当)

第百二十一条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次項において同じ。)は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては法第二百三十四条第五項の規定により契約が確定した後、入札保証金還付請求書の提出を受けて、これを還付するものとする。

2 落札者は、入札保証金を契約保証金の全部又は一部に充当することができる。この場合において、落札者は、入札保証金充当依頼書を提出しなければならない

(帰属した入札保証金の処理)

第百二十一条の二 法第二百三十四条第四項の規定により町に帰属した入札保証金は、遅滞なくこれを歳入に組み入れるものとする。

(平二八規則七・追加)

第二節 指名競争入札

(指名基準)

第百二十三条 指名競争入札への参加は、入札指名業者一覧に登録された者のうちから、野辺地町業者指名審査会(野辺地町業者指名審査会規程(平成十六年野辺地町訓令甲第二十四号)第二条に規定する審査会をいう。)が指名する者で、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。

一 過去において町との契約が誠実であった者

二 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

三 町長が、別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第百二十四条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、少なくとも五人以上を指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が五人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、指名競争入札通知書により、各入札指名者に通知しなければならない。

第三節 随意契約及びせり売り

契約の種類 | 予定価格 (税込み) | 摘要 |

一 工事又は製造の請負 | 百三十万円 | 建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務等を含む。 |

二 財産の買入れ | 八十万円 | 公有財産、物品、債権等の買入れ |

三 物件の借入れ | 四十万円 | 動産、不動産等の借入れ(予定賃借料の総額を適用基準とする) |

四 財産の売払い | 三十万円 | 動産、不動産等の売払い |

五 物件の貸付け | 三十万円 | 動産、不動産等の貸付け(予定賃借料の総額を適用基準とする) |

六 前各号に掲げるもの以外のもの | 五十万円 | 業務委託、役務の提供及び物品の修繕等 |

一 法令の規定により価格の定められているものについて契約をするとき。

二 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

三 一件の予定価格が三十万円未満の契約をするとき。

四 国又は地方公共団体と契約をするとき。

3 前項ただし書の場合においては、当該随意契約の執行伺に予定価格を明記しなければならない。

一 官公署と契約するとき。

二 生産品の売却をする場合で見積書を徴するいとまがないとき。

三 給食施設等における食品の買入れをするとき。

四 収入証紙、郵便切手、官報、書籍及び新聞の買入れをするとき。

五 電気、ガス、水道又は電話の利用の契約をするとき。

六 研修、講習等の会場の借上げをするとき。

七 資金前途を受けて契約するとき。

八 予定価格が一万円を超えない製造の請負契約等をするとき。

九 予定価格が一万円を超えない物件を購入するとき。

十 前各号のほか、見積書を徴しがたいと認められるとき、又は徴する必要がないと認められるとき。

6 第百六条第二項の規定は、随意契約の見積りの場合に準用する。

7 第百八条の規定は、建設工事における随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(平二七規則一・平二八規則七・一部改正)

(特定の随意契約の内容の公表)

第百二十六条の二 町長は、施行令第百六十七条の二第一項第三号又は第四号の規定により随意契約を締結しようとするときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。

一 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要

二 履行期限又は契約期間

三 契約の相手方の決定の方法又は選定基準

四 その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公表した契約を締結したときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。

一 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)

二 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要

三 履行期限又は契約期間

四 契約金額

五 契約の相手方の決定理由

六 その他町長が必要と認める事項

(平二八規則七・追加)

(せり売り)

第百二十七条 契約担当者は、施行令第百六十七条の三の規定によりせり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

第四節 契約の締結

(契約書の記載事項)

第百三十条 契約書には、その必要に応じて次に掲げる事項を記載するものとする。

一 工事、製造又は給付の内容

二 契約代金の額並びに支払の時期及び方法

三 工事着手の時期及び工事完成の時期又は履行期限

四 当事者の一方から設計の変更又は工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

五 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

六 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

七 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

八 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによって生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

九 各当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金に関する事項

十 工事、製造又は給付の目的物にかしがあった場合における担保責任に関する事項

十一 契約に関する紛争解決の方法

十二 契約の解除に関する事項

十三 再資源化等に関する事項

十四 その他必要な事項

(仮契約)

第百三十一条 契約担当者は、野辺地町議会の議決に附すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年野辺地町条例第十号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記した契約書により締結しなければならない。

2 契約担当者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちに、その旨を契約の相手方(以下「契約者」という。)に通知しなければならない。

(約款の公示)

第百三十二条 町長は、必要があると認めるときは、契約の種類ごとに標準となるべき契約約款を定めなければならない。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。

(契約解除等の約定事項)

第百三十三条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項をあらかじめ約定しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

一 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

ア 契約者の責に帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

イ 契約者の責に帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

ウ 検査又は監督の実施にあたり契約者、又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

二 契約を解除した場合において、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は町に帰属するものとすることのほか、次に掲げるところにより契約代金を支払、又は違約金若しくは損害金を徴収するものとすること。

ア 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相当する契約代金を支払うものとする。

イ 契約保証金を免除したもの(町を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の百分の五(一件百万円を超える工事の請負契約にあっては十分の一)以上に相当する違約金を徴収するものとする。

ウ 契約の解除により町に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

三 契約履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和二十四年大蔵省告示第九百九十一号)で示された割合による遅延利息を徴収するものとすること。

第百三十四条 契約担当者は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金又は遅延利息が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その額又は端数を切り捨てる旨を契約書で明らかにしておかなければならない。

2 契約担当者は、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除しようとするときは、予め違約金調書等により出納機関にその旨を通知しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第百三十五条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときは、この限りでない。

一 一件の契約金額が五十万円未満の契約をする場合

二 せり売りに付する場合

三 物品の売払いの場合において買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

四 国又は地方公共団体と契約する場合

五 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

(保証人)

第百三十六条 契約担当者は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

一 工事の請負契約

二 一件百万円を超えない製造の請負

三 物品の買入契約

四 その他契約担当者においてその必要がないと認められる契約

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして、速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせなければならない。

(契約保証金)

第百三十七条 契約担当者は、契約を締結したときは、直ちに、契約者をして契約金額の百分の五(一件五百万円を超える工事の請負契約にあっては十分の一)以上の契約保証金を納付させなければならない。

一 契約者が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。

二 契約者から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。

三 契約者が過去二年間に町、国(公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を誠実に履行するものと認められるとき。

四 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

五 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

六 随意契約による場合で、契約金額が百万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないと認められるとき。

七 不動産の買入又は借入、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

八 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。

4 契約担当者は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議書)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(平二八規則七・一部改正)

(契約の変更等)

第百三十八条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からの申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに、変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

(平二七規則一・一部改正)

(契約保証金の還付等)

第百三十九条 契約担当者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したときは、契約保証金還付請求書の提出を受けて、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)を還付するものとする。

2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には契約保証金(施行令第百五十六条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、契約者は、契約保証金充当依頼書を提出しなければならない。

(準用規定)

第百三十九条の二 第百二十一条の二の規定は、町に帰属した契約保証金についてこれを準用する。

(平二八規則七・追加)

(年度開始前の契約準備)

第百四十条 契約担当者は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備行為をすることができる。

第五節 契約の履行

(売払代金等の完納時期)

第百四十一条 契約担当者は、物件の売払又は交換した物件の引渡し前に、その売払代金又は交換差金を納付させなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第百十二条第二項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物件の引渡しの日から二箇月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約担当者は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。

(監督)

第百四十二条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(施行令第百六十七条の十五第一項に規定する監督の職務を行う職員をいう。以下「監督職員」という。)は必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(平二八規則七・一部改正)

(監督職員の報告)

第百四十三条 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査及び検収)

第百四十四条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前二項の場合において、必要に応じ、破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収(以下「検査等」という。)を行うものとする。

6 検査職員は、契約金額が三十万円未満の契約に係る検査等については、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものである場合を除き、前項の検査又は検収調書の作成を省略することができる。

7 前項の規定により検査又は検収調書の作成を省略した場合においては、検査職員は、その代金の支払に係る請求書等に検査をした旨及びその年月日並びに所属課・職・氏名を記載し、認印を押してその事実を証明するものとする。

(平二八規則七・一部改正)

(監督職員と検査職員の兼職禁止)

第百四十五条 契約担当者は、特別の必要がある場合を除き、監督職員に当該監督する工事、製造その他の請負契約について、その検査の職務を兼ねさせてはならない。

(監督又は検査の委託)

第百四十六条 契約担当者は、施行令第百六十七条の十五第四項の規定により町の職員以外の者に委託して、監督又は検査等を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査等を行わせた場合においては、当該監督又は検査等の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

(検査の立会い)

第百四十七条 検査職員は、第百四十四条に規定する検査等を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第百四十八条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務を譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第百四十九条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書(一部事項証明書)その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(部分払)

第百五十条 契約担当者は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の十分の九以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

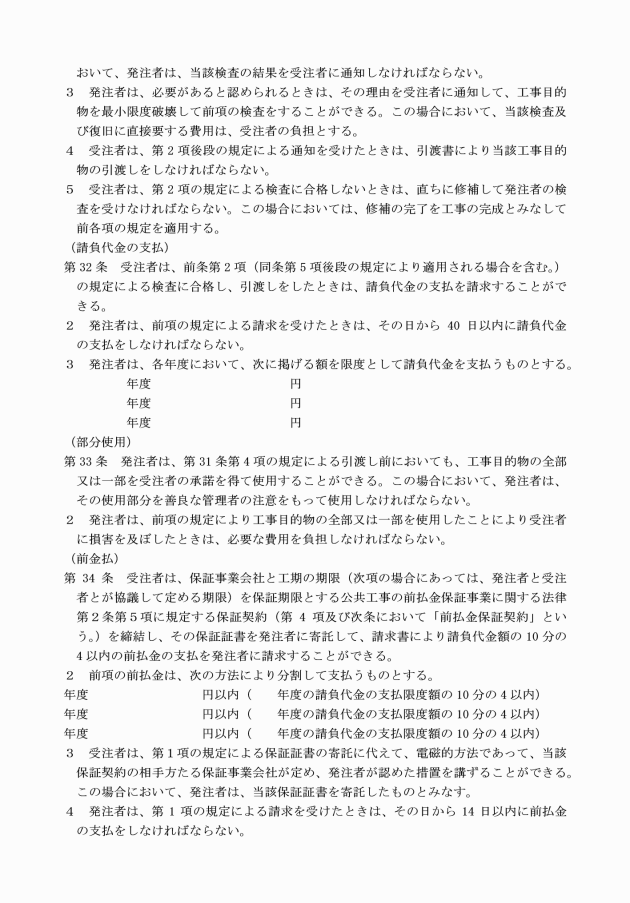

請負代金額 | 前金払をしない場合 | 前金払をする場合 |

一千万円まで | 二回 | 一回 |

一千万円を超え五千万円まで | 三回 | 二回 |

五千万円を超え一億円まで | 四回 | 三回 |

一億円を超える場合 | 五回 | 四回 |

4 前項の場合における第一回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が三十パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、四十パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前二項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。ただし、第二項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。

部分払金額=(出来高金額×(9/10))-(前払金額×(出来高金額/請負代金額))+(既に部分払をされている金額)

7 契約担当者は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めたときは、前五項の規定によらないで部分払をすることができる

(建物等の火災保険)

第百五十一条 前条第一項の規定により部分払の対象となる工事又は製造に係るものがその性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、これに町を受取人とする火災保険等を付し、かつ、当該保険証書を町に提出しなければならない。

(対価の支払)

第百五十二条 契約担当者は、第百四十四条の規定による検査等に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。

2 契約担当者は、契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

第六節 建設工事の特例

(土地物件の取得権)

第百五十三条 契約担当者は、工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下本節において同じ。)に関し、必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施行してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 契約担当者は、工事の施工により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施行前に、あらかじめ当該権利者の工事起工の同意を得なければならない。

(契約書)

第百五十四条 契約担当者は別記第二の契約約款を標準として建設工事請負契約書又は建設工事請負仮契約書を作成しなければならない。

(着工届)

第百五十五条 契約担当者は、工事着工前に、工事着工届を契約者から提出させなければならない。

(変更契約)

第百五十六条 契約担当者は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、建設工事請負契約の一部変更契約書又は建設工事請負契約の一部変更仮契約書を作成しなければならない。

(工事の完成届)

第百五十七条 契約担当者は、工事が完成したときは、完成の日から五日以内に完成届を契約者に提出させ、当該工事の検査を受けさせなければならない。

2 検査職員は、検査上必要と認めるときは、契約者の負担においてその工事の一部を取り除かせ、検査後原形に復させることができる。

(工事完成延期)

第百五十八条 契約担当者は、契約者が天災、地変その他やむを得ない理由により契約期限内に工事を完成することができないときは、その理由を記載した延期申請書を提出させなければならない。

2 契約担当者は、前項の申請書の提出があつたときは、その事実を審査し、これを承認することができる。

3 契約担当者は、契約者の責に帰する理由により契約期限内に工事を完成することができない場合において、契約期限後に完成の見込みのあるときは、違約金を徴し、工期の延長を認めることができる。

(工事物件の引渡し)

第百五十九条 契約担当者は、完成検査に合格した契約者から、すみやかに引渡書を提出させなければならない。

第七章 現金、有価証券等

第一節 現金及び有価証券

(現金の保管)

第百六十条 現金は、指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、債権者に対して直接現金で支払うための資金に充てるため、第一項の規定にかかわらず、百万円を限度として現金を保管することができる。

(釣銭用現金の保管等)

第百六十一条 会計管理者は、必要に応じて、釣銭に充てるための現金(以下「釣銭用現金」という。)を保管することができる。

2 出納員は、釣銭用現金を必要とするときは、釣銭用現金交付請求書(別記第三号様式)により会計管理者に請求するものとする。ただし、その額は、五万円を超えることができない。

3 出納員は、釣銭用現金について保管事由がなくなったとき、又は釣銭用現金の所属会計年度中に精算しなければならない。

(一時借入金)

第百六十二条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 税務会計課長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について企画財政課長と協議の上、一時借入伺により町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 税務会計課長は、前項の規定により、一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるものとする。

4 税務会計課長は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(令四規則五・令六規則一四・一部改正)

(収支計画書の提出)

第百六十三条 課長等は、翌月に係る収支計画書を税務会計課長の指定する期日までに提出しなければならない。

(令六規則一四・一部改正)

(歳入歳出外現金等の受入れ決定)

第百六十四条 支出権限者は、法令の規定により納付又は納入させるため、次に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金等」という。)があるときは、歳計外受入票により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

一 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金、公営住宅敷金その他法令の規定により保証金として提供されるもの

二 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの

三 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの

ア 税に係る徴収受託金

イ 源泉所得税

ウ 町民税及び県民税(給与から控除するもの)

エ 共済組合関係諸費

オ 退職手当給付金

カ 差押物件の公売代金

キ その他の一時保管金

2 前項の通知は、納付書等を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 支出権限者は、第一項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは、次に掲げる場合を除き、直ちに納入通知書(領収書)を納入義務者に送付しなければならない。

二 入札保証金を納付させる場合

三 前二号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(令二規則五・一部改正)

(歳入歳出外現金等及び保管有価証券の年度区分)

第百六十五条 歳入歳出外現金等(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第百六十六条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第百六十四条第一項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第百六十七条 歳入歳出外現金等は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第三十七条第一項の規定は、歳入歳出外現金等について準用する。

4 支出権限者は、歳入歳出外現金等の払出しをしようとするときは、歳計外払出票により払出しの決定をし、当該払出票を会計管理者に送付しなければならない。

(令二規則五・一部改正)

第二節 指定金融機関等

第一款 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第百六十八条 施行令第百六十八条第二項及び第四項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

第二款 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第百六十九条 指定金融機関等は、納入義務者又は出納機関から、納付書等を添えて現金等の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、当該納入義務者又は出納機関に領収書を交付するとともに、町の預金口座に受入の手続をとらなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納付書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第百七十条 指定金融機関等は、施行令第百五十五条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受け入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替依頼書によってこれを受けるものとする。

3 指定金融機関等は、前項に規定する口座振替依頼書を受けたときは、その内容を確認し、当該依頼書を収入権限者に送付しなければならない。

(証券の取立て等)

第百七十一条 指定金融機関等は、第百六十九条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

(歳入の訂正)

第百七十二条 指定金融機関等は、第五十条第二項の規定により会計管理者から更正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(過誤納金の戻出)

第百七十三条 総括店は、第四十三条第一項の規定による過誤納金の戻出をする場合には、歳出の支払の例により戻出しなければならない。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第百七十五条 指定金融機関等は、施行令第百六十八条の三第三項後段の規定により、会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を公金取りまとめ送付票により、速やかに総括店の町の預金口座に振り込まなければならない。

2 前項の送付票には、次に掲げる書類を添えなければならない。

二 第百七十一条第二項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

第三款 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第百七十六条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

一 合式でないとき。

二 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

三 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

四 第百九十一条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

五 振出日付から一年を経過したとき。

六 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

(口座振替払)

第百七十七条 総括店は、第八十三条第二項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 総括店は、前項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替払依頼書等を受けたときは、電信によって振込みの手続をとらなければならない。

(歳出の訂正)

第百七十九条 総括店は、第百条第二項の規定により会計管理者から更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第百八十条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手振替済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手振出済通知書には、この表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から一年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(支払未済資金の歳入への繰入れ)

第百八十一条 総括店は、施行令第百六十五条の五第二項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から一年を経過した日の属する月の翌月十日までに会計管理者に通知しなければならない。

(令六規則一六・一部改正)

第四款 帳簿等

(総括店の帳簿)

第百八十二条 総括店は、歳計現金出納表を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第百八十三条 総括店は、その取扱いに係る口座振替依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、保管しなければならない。

2 総括店は、前項の規定により保管する証拠書類のほか、指定金融機関等(総括店を除く。)における公金の収納に係る書類を保管しなければならない。

(証拠書類等の保存期間)

第百八十四条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿等を年度別、会計別に区分し、年度経過後少なくとも五年間保存しなければならない。

第五款 計算報告

(収支日計の報告)

第百八十五条 総括店は、出納日計表を毎日調製して、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の出納日計表には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 収入に係るもの 領収済通知書等その他の書類

二 支出に係るもの 小切手振出済通知書その他の書類

第六款 雑則

(歳入歳出外現金等の取扱い)

第百八十六条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、この章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

(出納に関する証明)

第百八十七条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

第八章 出納機関

(出納員及びその他の会計職員の設置)

第百八十八条 会計管理者の事務を補助させるため、法第百七十一条第一項に規定する出納員及びその他の会計職員を置く。

設置場所 | 職 |

総務課 | 総務課長 |

企画財政課 | 企画財政課長 |

防災管財課 | 防災管財課長 |

税務会計課 | 税務会計課長 |

町民課 | 町民課長 |

介護・福祉課 | 介護・福祉課長 |

健康づくり課 | 健康づくり課長 |

産業振興課 | 産業振興課長 |

建設水道課 | 建設水道課長 |

教育委員会事務局 | 学校教育課長、社会教育・スポーツ課長 |

農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長 |

3 第一項に規定するその他の会計職員として分任出納員及び現金取扱員を置く。

4 分任出納員及び現金取扱員は、出納員が指名する者をもって充てるものとし、出納員は分任出納員又は現金取扱員を指名したとき、又は指名を解いたときは、速やかにその職、氏名を会計管理者に届け出なければならない。この場合において、分任出納員又は現金取扱員は別に辞令を用いることなく、当該職に任命され、又は解任されたものとする。

(令三規則二・令四規則五・令六規則一四・一部改正)

(併任)

第百八十九条 町長の事務部局以外の職員が、出納員、分任出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)に任命された場合においては、当該職務にある間、当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

2 前項の身分証は、当該職を解任されたときは、直ちに返却するものとする。

(会計管理者の印影の送付)

第百九十一条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関等に送付しなければならない。

(出納員等の事務引継)

第百九十二条 出納員等に異動があったときは、前任の出納員等は、当該異動のあった日から五日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納員等のいずれか一方又は双方が特別の事情により、その担任する事務を相互に引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納員等に代わる出納員等を指定し、当該職員に前任の出納員等の担任する事務を整理させ、又は後任の出納員等に引継ぎをさせなければならない。

3 前二項の規定による事務の引継ぎは、出納員等事務引継書に、関係書類、現金を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が押印しなければならない。

第九章 財産

第一節 公有財産

第一款 通則

(公有財産の所属)

第百九十三条 行政財産は、その財産に係る事務を所掌する各課等に所属させる。

2 普通財産は、防災管財課に所属させる。ただし、森林に関するものは産業振興課に所属させる。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる普通財産は、当該各課等に所属させる。

一 使用目的が当該各課等の事務又は事業に関連するもの

二 譲渡、交換又は取壊しのため、その用途を廃止したもの

三 防災管財課が管理することが不適当と認められるもの

4 前三項の規定にかかわらず、二以上の各課等に属することとなる公有財産は、町長が指定する各課等に所属させる。

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

(関係事務の所掌)

第百九十四条 各課所属の公有財産に関する事務は、当該各課等の課長等が所掌する。

(公有財産の総括)

第百九十五条 防災管財課長は、町有の公有財産に関する事務を統一し、その増減、現在高、現在額及び現状を明らかにし、並びに必要な調整をするものとする。

2 防災管財課長は、一定の用途に供する目的で財産の譲渡、貸付け又は信託を受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は職員をして実地に調査させることができる。

(令四規則五・一部改正)

(防災管財課長への合議)

第百九十五条の二 課長等は、公有財産について次に掲げる行為をしようとする場合は、防災管財課長に合議しなければならない。

一 取得するとき。

二 用途の変更又は廃止をするとき。

三 所属替えをするとき。

四 行政財産の目的外使用の許可をするとき。

五 地上権又は地役権を設定するとき。

六 貸付け又は処分をするとき。

七 他の課等に一時使用させるとき。

八 物品を公有財産に編入するとき。

九 その他防災管財課長が必要と認めたとき。

(平二八規則七・追加、令四規則五・一部改正)

(委員会等の町長への協議)

第百九十六条 法第二百三十八条の二第二項に規定する行政財産の使用の許可で町長の指定するものは、次の各号に掲げるものに係るもので、その使用させる期間が十二箇月以上のものとする。

一 一件の面積が百平方メートル以上の土地

二 一件の面積が三十平方メートル以上の建物

第百九十七条 委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関(以下本章において「委員会等」という。)で権限を有するものは、法第二百三十八条の二第二項の規定に基づき町長に協議しようとするときは、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を記載した協議書に関係図面その他関係書類を添え、防災管財課長を経て町長に協議しなければならない。

一 第二百条第一項各号に規定する事項

二 用途又は目的外の使用の許可をしようとする理由

三 当該財産の台帳記載事項

四 費用を要するものについては、その予算額及び支出科目

五 用途を変更するものについては、用途変更後における管理の方法

六 その他参考となる事項

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

(委員会等の財産の引継ぎ)

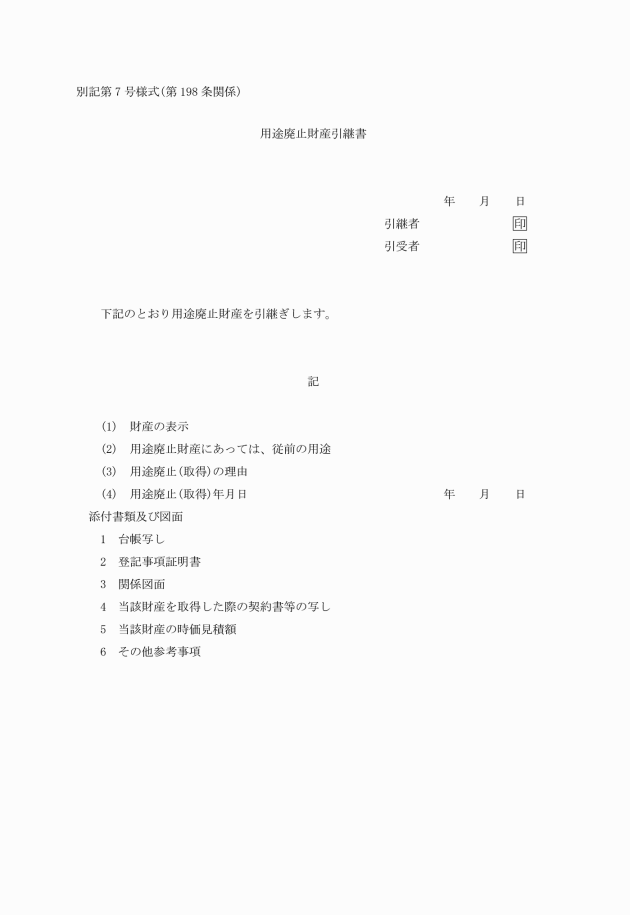

第百九十八条 法第二百三十八条の二第三項の規定による財産の引き継ぎは、用途廃止財産引継書(別記第七号様式)により、実地についてこれを行うものとする。

2 前項の規定は、町長が委員会等に対し、当該委員会等が管理することとなる財産を引き継ごうとする場合にこれを準用する。

第二款 財産の取得

(財産の取得前の処置)

第百九十九条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について、私権の設定その他特殊な義務の存在を調査し、これを消滅させなければならない。ただし、緊急の必要その他やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(買入れによる取得)

第二百条 課長等は、買入れによる財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、当該財産を検査し、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成し、防災管財課長を経て町長の承認を得なければならない。

一 取得の理由

二 取得しようとする物件の所在地名及び地番

三 土地については地目及び面積、建物については構造及び床面積、その他の財産については種目、数量等

四 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

五 取得予定価格、予算額及び支出科目

六 契約方法及びその理由

七 その他参考となる事項

一 価格の評定調書

二 契約書案(又は取得を証する書面)

三 登記又は登録を要する財産については、登記事項証明書又は登録を証する書面

四 建物等にあっては、その敷地が借地であるときは、その敷地の所有者の承諾書

五 相手方が公共団体で、当該財産について議決を要するものであるときはその議決書の写し又は監督官庁の許(認)可を必要とするものであるときはその許(認)可書若しくはその謄本

六 関係図面

3 前二項の場合において、当該財産の性質等によりその一部を省略することができる。

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

(交換による取得)

第二百二条 課長等は、交換による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成し、防災管財課長を経て町長の承認を受けなければならない。

一 交換の理由

二 取得しようとする物件の所在地及び地番

三 取得しようとする物件の明細

四 取得しようとする物件の評価価額

五 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

六 交換に供しようとする財産に係る財産台帳記載事項及びその評価価額

七 交換差金があるときは、その金額、予算額及び歳入歳出の予算科目

八 その他参考となる事項

一 契約書案

二 取得しようとする物件について登記又は登録を要する財産については、登記事項証明書又は登録を証する書面

三 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その権利の放棄書

四 関係図面

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

(原始取得)

第二百三条 課長等は、公有水面の埋立て、建物の新築等による財産の取得に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面に、登記又は登録を要する財産については登記事項証明書又は登録を証する書面及び関係図面を添え、防災管財課長を経て町長に報告しなければならない。

一 取得の原因

二 取得した財産の所在地及び地番

三 土地については地目及び地積、建物については構造及び床面積、その他の財産については、種目、数量等

四 取得した財産の評価価額

五 完成又は取得の年月日

六 その他参考となる事項

(令四規則五・一部改正)

(物品の公有財産編入)

第二百四条 課長等は、備品に属する物品の公有財産への編入に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成し、防災管財課長を経て町長の承認を受けなければならない。

一 編入の理由

二 編入する物品の名称

三 編入する物品の所在場所

四 編入する物品の購入価格

五 その他参考となる事項

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

2 前項の規定による登記又は登録をしたときは、直ちに、登記済証又は登録済証を防災管財課長に送付しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

(代金の支払)

第二百六条 代金の支払を要する場合において、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、登記又は登録を終えた後、その他の公有財産を取得したときは、引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことはできない。ただし、町長において特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(委員会等への準用)

第二百七条 前二条の規定は委員会等が公有財産を取得した場合に準用する。

第三款 財産の管理

(維持及び保存)

第二百八条 課長等は、随時その所属の公有財産の現状を把握し、特に次の各号に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

一 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項

二 使用させ、又は貸付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項

三 土地の境界に関する事項

四 公有財産の増減に関する事項

五 公有財産の登記及び登録に関する事項

六 財産台帳及びその附属書類に関する事項

七 財産台帳記載事項の適否に関する事項

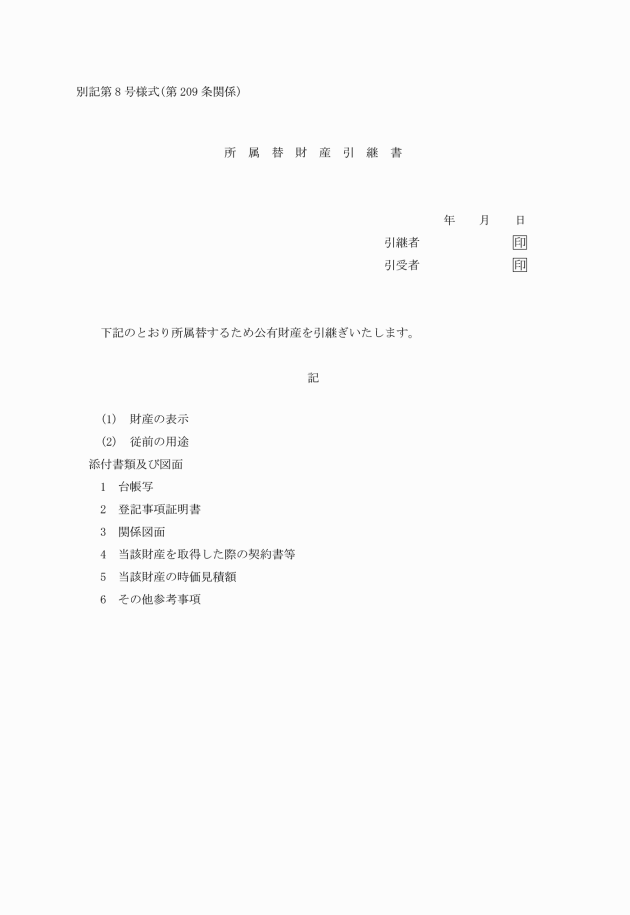

(所属替)

第二百九条 課長等は、行政財産とする目的で財産の所属替を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、防災管財課長を経て町長の承認を受けなければならない。

一 所属替を必要とする理由

二 当該財産台帳の記載事項

三 当該財産を管理する課長等の意見

四 その他参考となる事項

(令四規則五・一部改正)

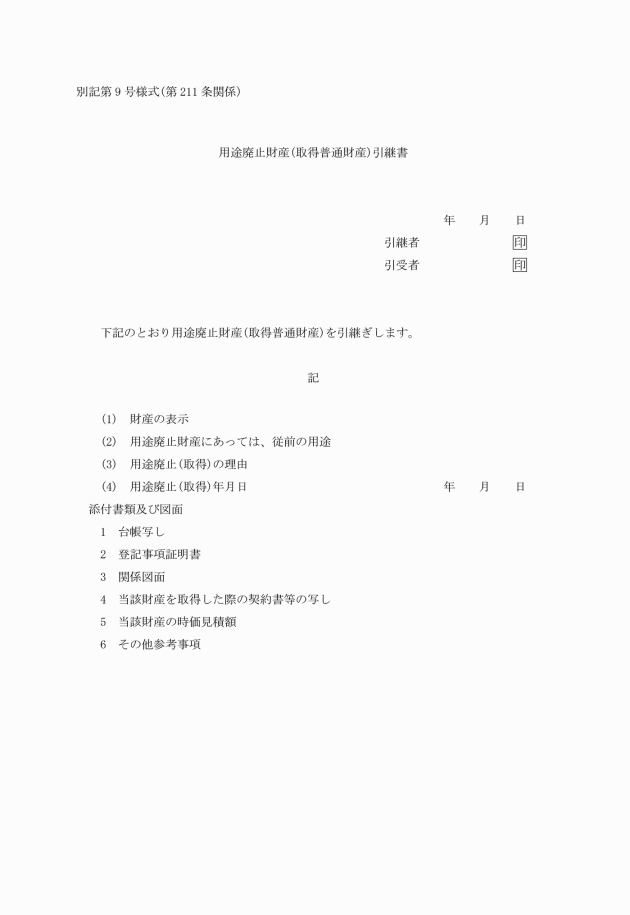

(行政財産の用途の廃止又は変更)

第二百十条 課長等は、その所属の行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、防災管財課長を経て町長の承認を受けなければならない。

一 用途を変更し、又は廃止しようとする理由

二 当該財産台帳記載事項

三 その他の参考となる事項

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

(行政財産の使用の許可)

第二百十二条 行政財産の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に許可するものとする。

一 直接又は間接に町の便益となる事業若しくは、事務に供するとき。

二 他の公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

三 前二号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。

2 行政財産の使用の許可の期間は、一年をこえることができない。ただし、電柱の建設、水道管の埋設その他特殊の用に供する場合又は特別の理由がある場合は、この限りでない。

(行政財産の使用の許可の申請)

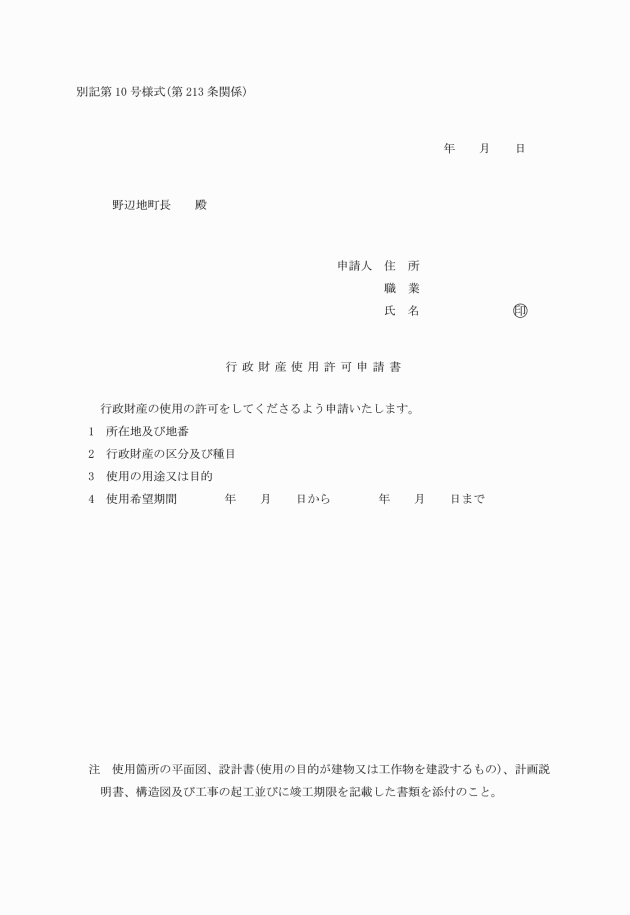

第二百十三条 課長等は、その所属の行政財産の使用の許可を受けようとする者に対し、行政財産使用許可申請書(別記第十号様式)を提出させなければならない。

(使用の許可書)

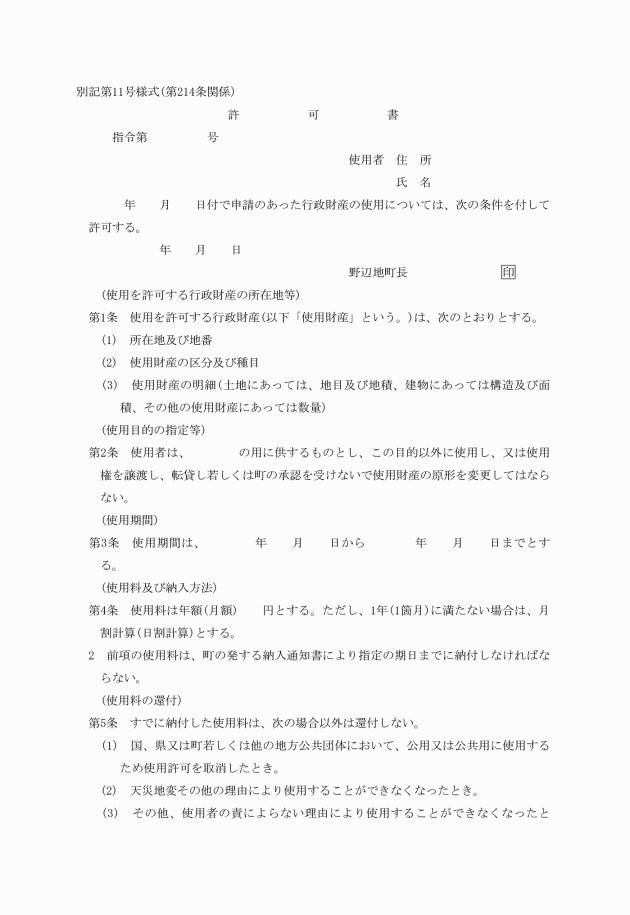

第二百十四条 行政財産の使用の許可は、申請者に対し、許可書(別記第十一号様式)を交付して行なうものとする。

(使用料の徴収)

第二百十五条 課長等は、前条の規定による行政財産の使用の許可があつたときは、別に定める使用料の徴収手続をしなければならない。

(使用期間の更新の手続)

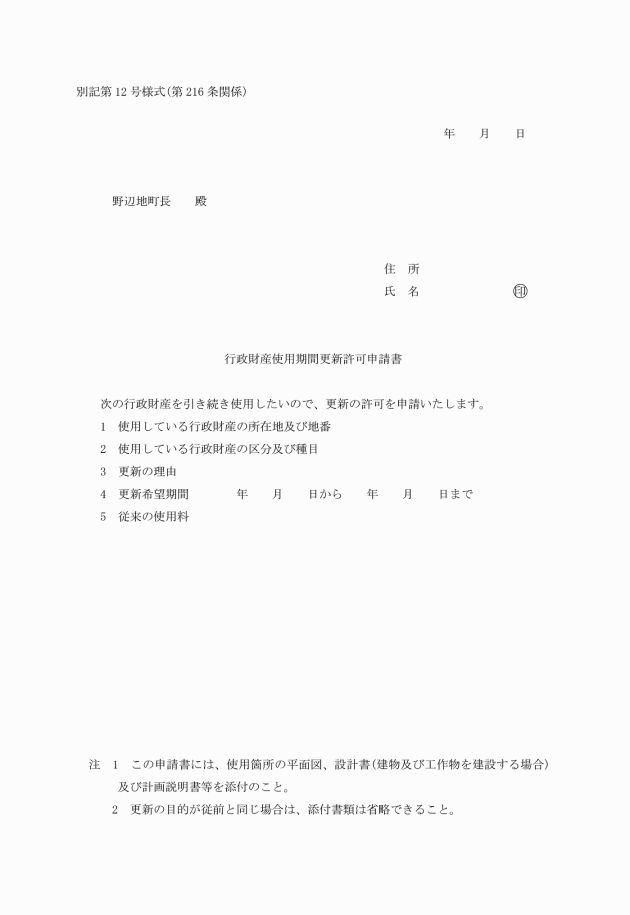

第二百十六条 課長等は、その所属の行政財産の使用の期間の更新を受けようとする者に対して、使用期間の満了の日前三十日までに、行政財産使用期間更新許可申請書(別記第十二号様式)を提出させるものとする。

(行政財産の貸付け等)

第二百十七条の二 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合は、普通財産の貸付け等に関する規定を準用する。

(平二八規則七・追加)

(普通財産の貸付け及び貸付期間)

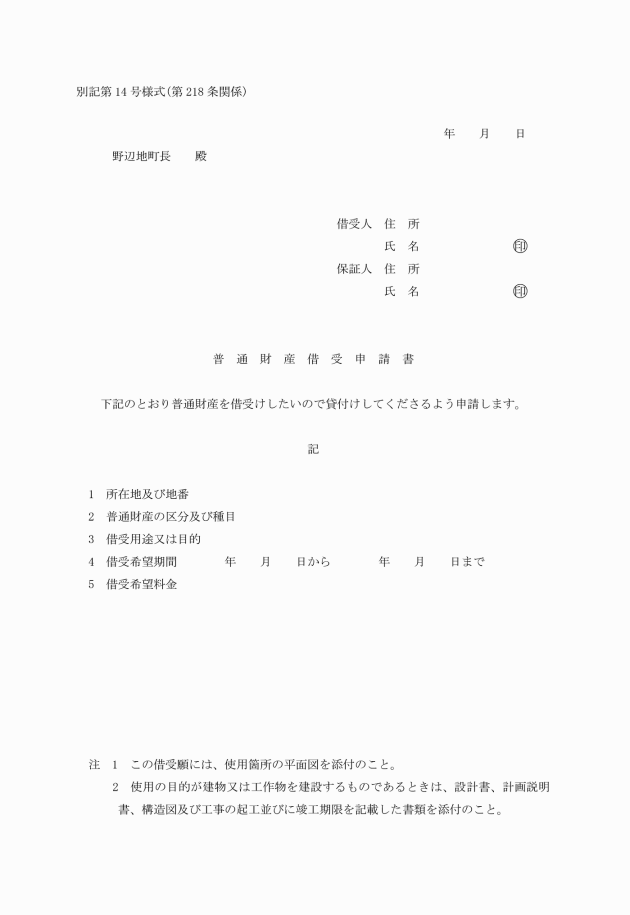

第二百十八条 課長等は、その所属の普通財産の貸付けに係る事務を処理しようとするときは、当該普通財産を借受けようとするものに対し、普通財産借受申請書(別記第十四号様式)を提出させ、契約書案及び貸付料算定の根拠を明らかにした書面を作成し、防災管財課長を経て町長の承認を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間をこえることができない。

一 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は、三十年

二 堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、三十年、その他の建物又は工作物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、二十年

三 前二号以外の目的として土地を貸し付ける場合は、五年

四 前三号以外の普通財産を貸し付ける場合は、五年

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

(契約書の約定事項)

第二百十八条の二 普通財産の貸付けを行う契約書には、借受人の禁止行為として次に掲げる事項を約定しなければならない。

一 期間満了及び契約解除の場合には、原状に回復すること。

二 町長の承諾を得ないで借り受けた財産を転貸しないこと、又は借り受けた権利を譲渡しないこと。

三 町長の承諾を得ないで借り受けた財産の原形、使用目的又は用途を変更しないこと。

(平二八規則七・追加)

(損害賠償)

第二百十八条の三 普通財産を無断で使用し、又はこれにより収益を得た者については、その使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。

2 故意又は過失によって財産を滅失し、又は損傷した者には、その損害を賠償させなければならない。

(平二八規則七・追加)

(貸付料)

第二百十九条 普通財産の貸付料は、適正な評価額によるものとする。

(担保及び保証人)

第二百二十条 普通財産を貸し付ける場合は、相当の担保を提供させ、又は次の各号のいずれかに該当する者を保証人として立てさせなければならない。

一 町内に居住し、引き続き二年以上町税等の滞納がない者

二 町内に居住し、固定した収入をもって、独立の生計を営む者で適当と認められる者

2 前項の規定にかかわらず、貸し付ける相手方が国、地方公共団体、その他の公共団体若しくは公共的団体であるとき、又は町長が相手方の資力、信用等から判断してその必要がないと認めるときは、保証人を立てさせないことができる。

(平二八規則七・全改)

(借受人等の住所の変更等)

第二百二十一条 課長等は、借受人又は保証人の住所及び氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)の変更があつたとき、又はその貸付けに係る普通財産に異状が生じたときは、その旨を届出させなければならない。

(準用)

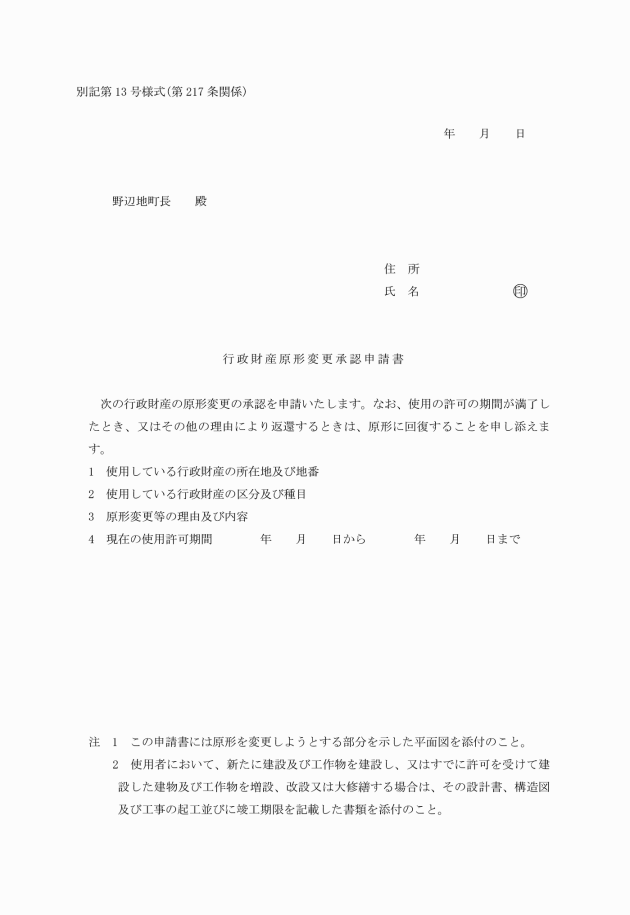

第二百二十二条 第二百十七条の規定は、普通財産の原形変更をしようとする場合にこれを準用する。

第二百二十三条 前七条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法で使用又は収益させる場合にこれを準用する。

(平二八規則七・一部改正)

第四款 普通財産の処分

(普通財産の売払い等)

第二百二十四条 課長等は、普通財産の売払い、譲与又は信託に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面に、契約による場合は、契約書案、評定調書及び相手方が公共団体で、その処分について当該公共団体の議決を要するときは、その議決書の謄本を添付し、防災管財課長を経て町長の承認を受けなければならない。

一 売払い、譲与又は信託の理由

二 当該財産の財産台帳記載事項

三 処分の予定価格及び歳入科目

四 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)又は名称

五 契約の方法及びその理由

六 その他参考となる事項

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

(普通財産の取りこわし)

第二百二十五条 課長等は、普通財産の取りこわしに係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成し、防災管財課長を経て町長の承認を受けなければならない。

一 取りこわしの理由

二 当該普通財産の財産台帳記載事項

三 取りこわしの方法

四 取りこわしを要する費用、予算額及び予算科目

五 取りこわしの後の処理

六 その他参考となる事項

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

(用途の指定)

第二百二十六条 課長等は、普通財産の売払い、交換、譲与又は信託に係る事務を処理する場合において、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定する必要があるときは、その旨を契約書に記載しなければならない。

(平二八規則七・一部改正)

(普通財産の物品編入)

第二百二十七条 課長等は、普通財産の物品への編入に係る事務を処理しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を作成し、防災管財課長を経て町長の承認を受けなければならない。

一 編入の理由

二 当該普通財産の財産台帳記載事項

三 その他参考となる事項

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

(準用)

第二百二十八条 第二百五条第一項の規定は、普通財産を処分しようとする場合にこれを準用する。

第五款 財産台帳及び報告書

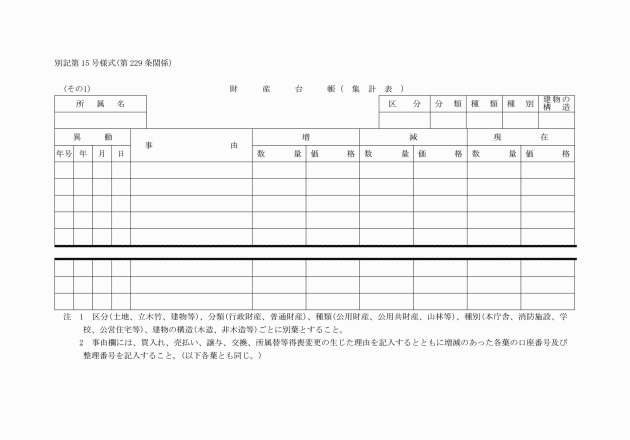

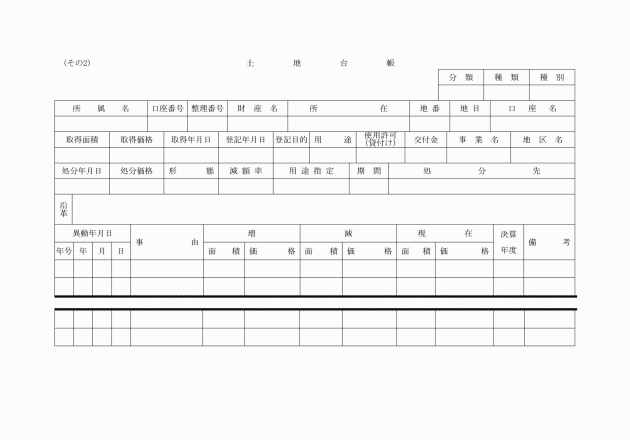

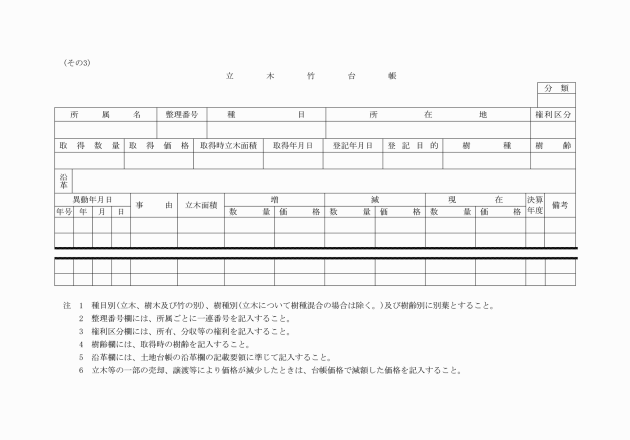

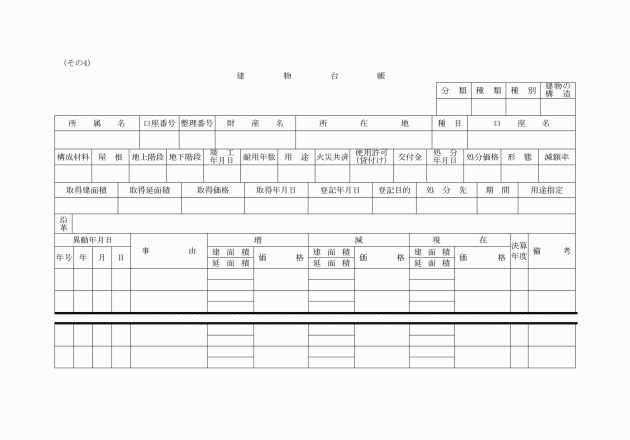

2 台帳は、その分類ごとにこれを調整し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により該当しない事項は、省略することができる。

一 区分及び種目

二 所在

三 数量及び価格

四 得喪変更の年月日

五 その他必要な事項

(令二規則五・令四規則五・一部改正)

(台帳登録)

第二百三十条 課長等は、その所属の公有財産につき取得、所属替、処分その他の理由に基づく変動があつたときは、次の各号に掲げる証拠書類により、遅滞なくこれを台帳に登録しなければならない。

一 買入れ、交換、売払い、譲与又は信託に係るものはその契約書、現場確認書及び授受書

二 寄附を受けたものは、寄附をした者が提出した書類、契約書、現場確認書及び授受書

三 所属替に係るものは、現場確認書、所管替財産引継書

四 行政財産の用途を廃止し、防災管財課長に引継いだものは、用途廃止財産引継書

五 建物その他工作物の新築、増築、改築又は移築等で請負に係るものは、その契約書の謄本及び完成に際して検査した調書

六 直営工事に係るものは、完成に際して検査した調書

七 建物の移転、建物、工作物又は船舶の取りこわしその他公有財産の変動に関する事項で前各号に掲げていないものについては、その関係書類(物品に編入したときは、出納機関の受領証を含む。)

(令四規則五・一部改正)

(登録価格)

第二百三十一条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、買入れに係るものは買入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件より弁済を受けた債権の額により、その他のものは次の各号に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

一 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

二 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

三 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

四 法第二百三十八条第一項第四号及び第五号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

五 法第二百三十八条第一項第六号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては、一株の金額、無額面株式にあつては、発行価格、その他のものについては、額面金額

六 法第二百三十八条第一項第七号に掲げる出資による権利については、出資金額

七 法第二百三十八条第一項第八号に掲げる財産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

(台帳価格の改訂)

第二百三十二条 課長等は、その所属の公有財産につき、五年ごとにその年の三月三十一日の現況において、別に定めるところによりこれを評価し、その評価額により財産台帳の価格を改訂しなければならない。

(台帳附属図面)

第二百三十三条 台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等についての関係図面を附属させておかなければならない。

(令四規則五・一部改正)

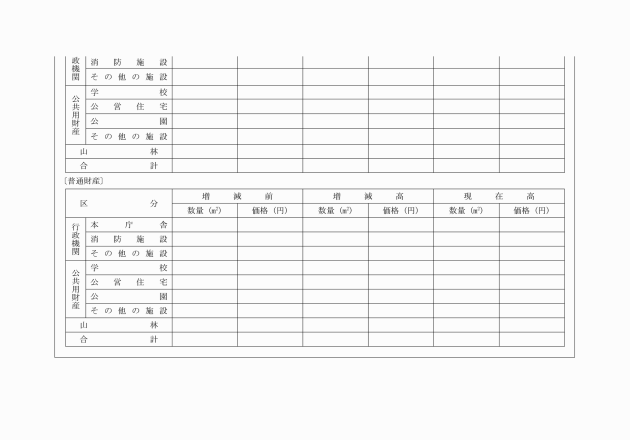

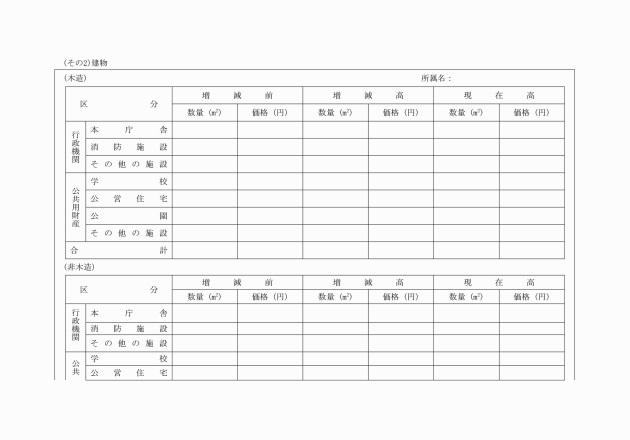

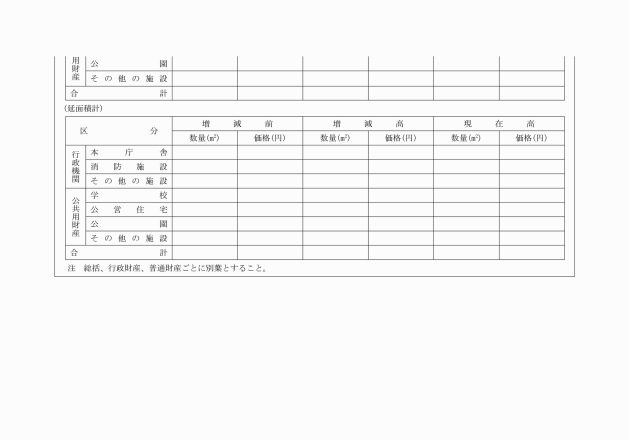

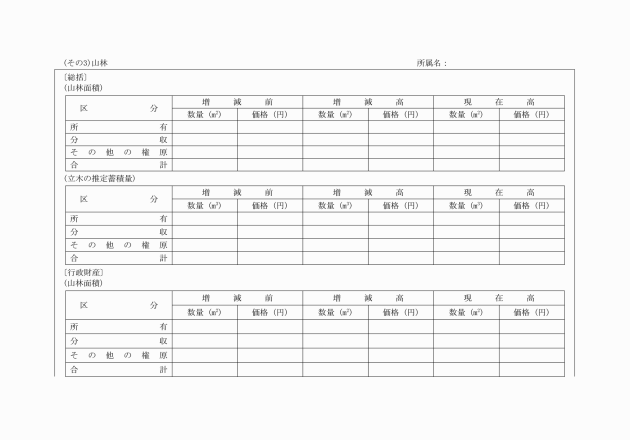

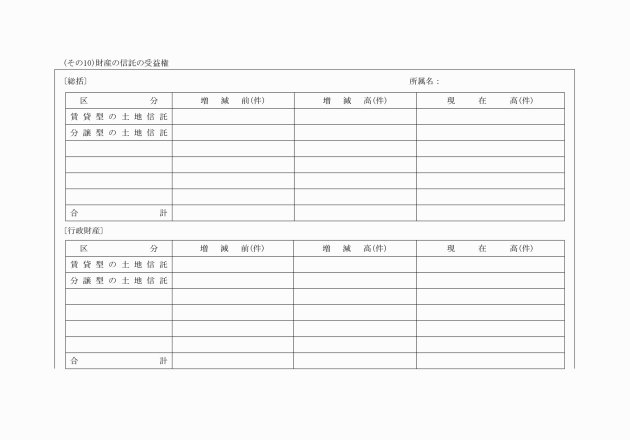

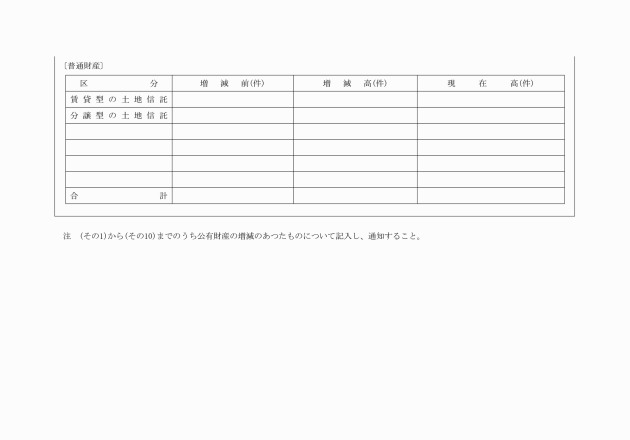

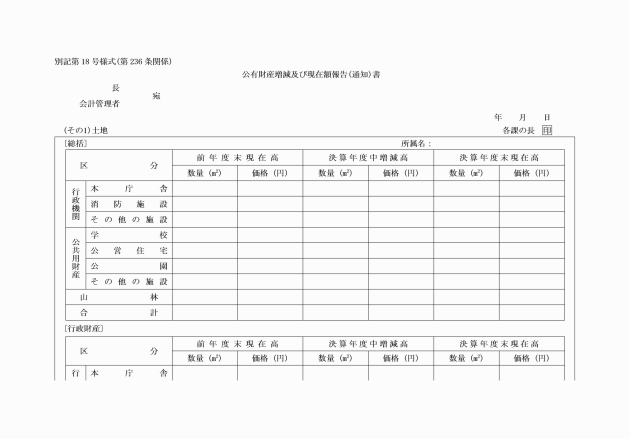

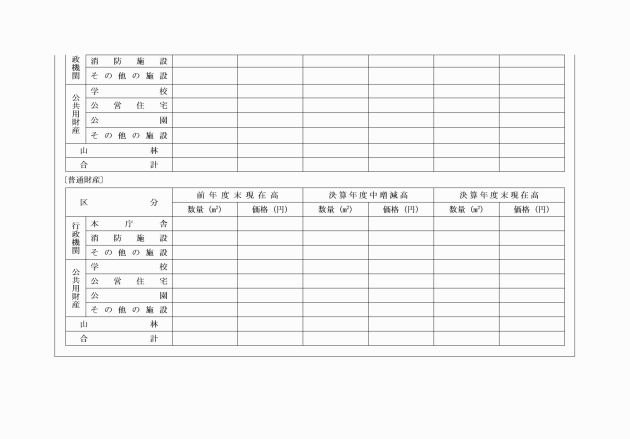

(公有財産、増減及び現在額報告(通知)書)

第二百三十六条 課長等は、その所属の公有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高を公有財産増減及び現在額報告(通知)書(別記第十八号様式)により調整し、翌年度の五月三十一日までに防災管財課長に報告し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

(公有財産の滅失及びき損)

第二百三十七条 課長等は、その所属の公有財産が滅失又はき損したときは、速やかに次の各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにした書面により、防災管財課長を経て町長に報告しなければならない。

一 損害発生の日時及び場所

二 損害の程度(物件の名称、数量及び金額)

三 滅失又はき損の原因及び発生の事情

四 その他参考となる事項

(令四規則五・一部改正)

第六款 財産の出納

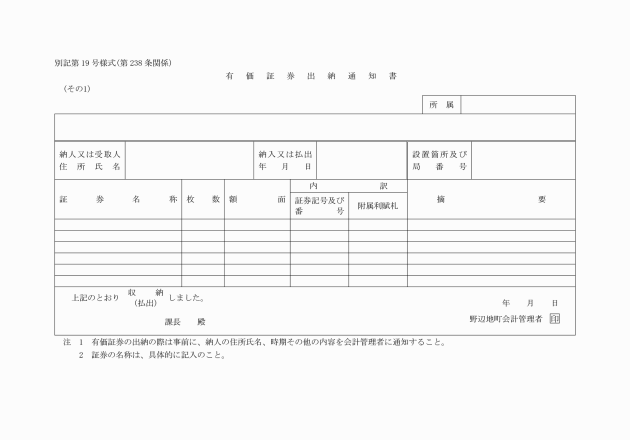

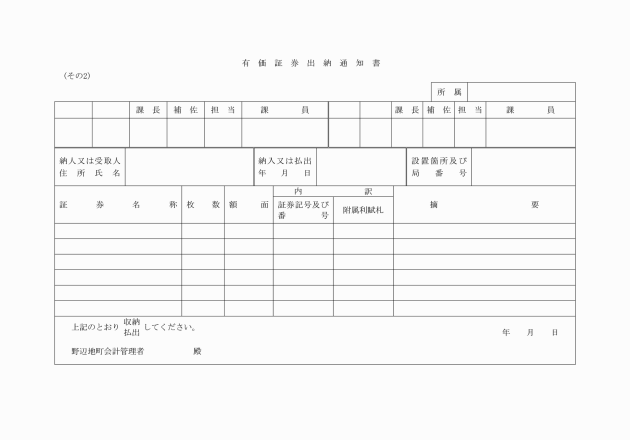

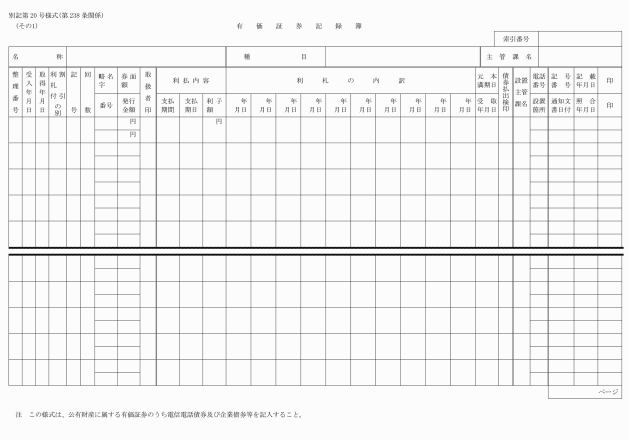

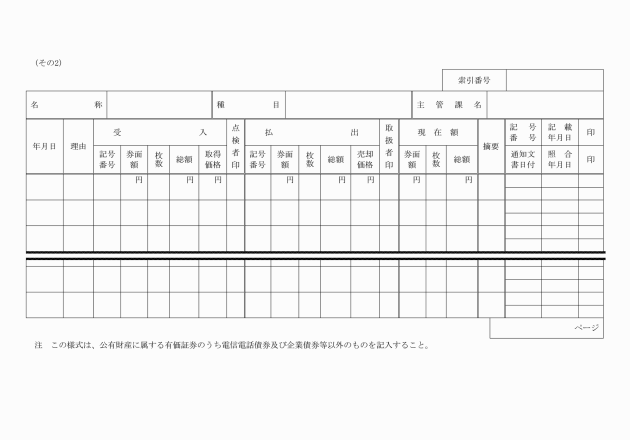

(有価証券出納通知書及び有価証券記録簿)

第二百三十八条 出納を命ずることのできる者(以下「命令機関」という。)が会計管理者に対してする有価証券の出納通知は、有価証券出納通知書(別記第十九号様式)によるものとする。

(財産増減簿)

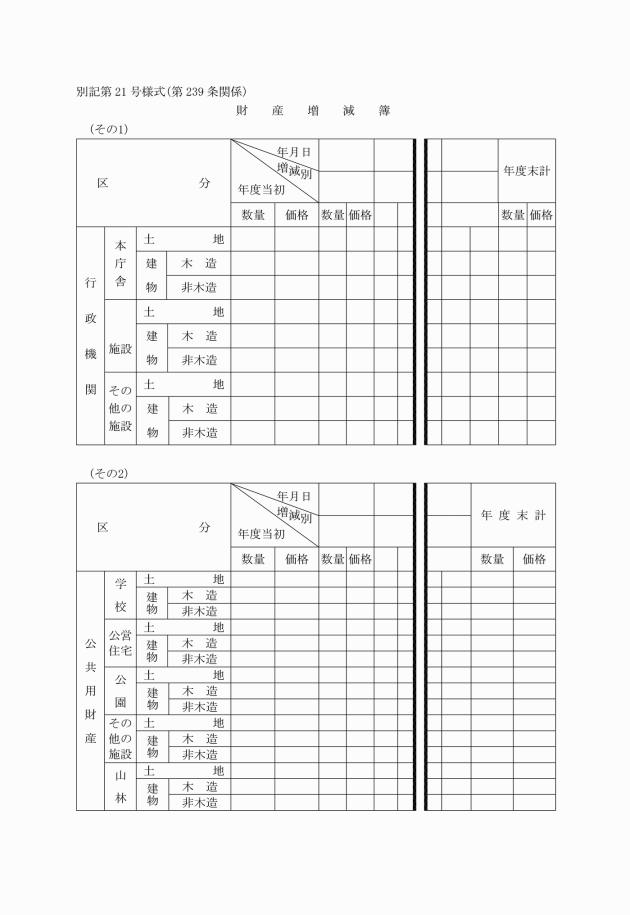

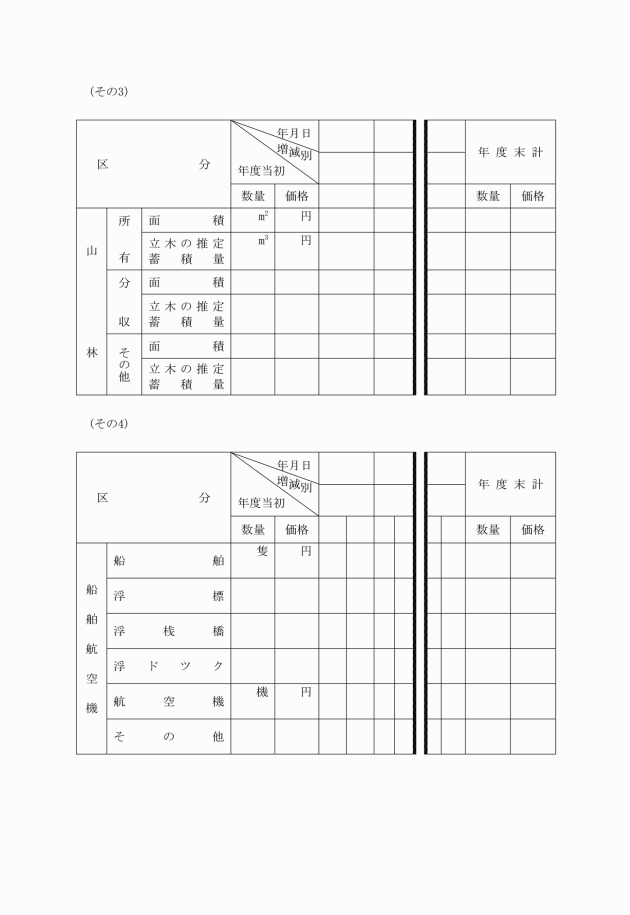

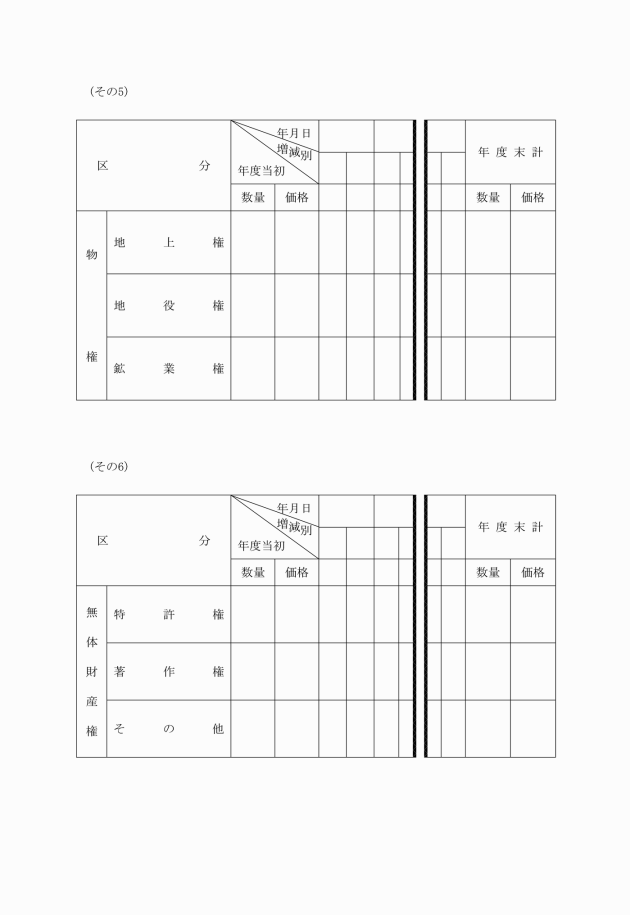

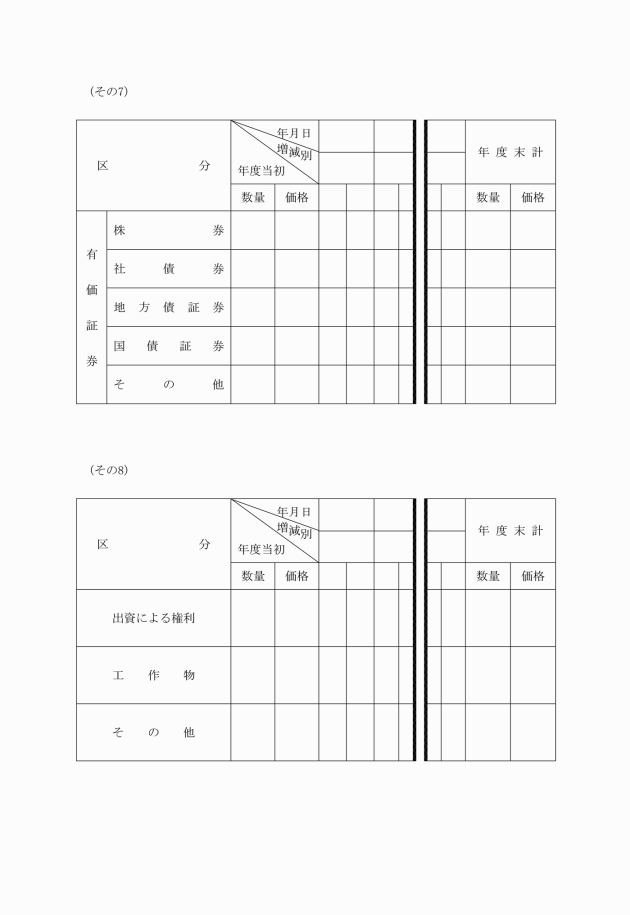

第二百三十九条 会計管理者は、第二百三十五条第二項の規定による公有財産増減通知書の通知を受けたときは、当該通知書に基づき、必要な事項を財産増減簿(別記第二十一号様式)に記録しておかなければならない。

第二節 物品

一 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間(原則として五年以上)にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物のほか、取得価格が五万円未満の物は消耗品とすることができる。

ア 追録加除を行わない図書類(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

ウ 記念品、ほう賞品その他これに類する物

エ 組で使用する工具類で移動に激しく失いやすいもの

オ 動物のうち、飼育される小動物、研究又は実験に使用されるもの及び他の動物の飼料に供されるもの

二 消耗品 一回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

三 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(平二八規則七・一部改正)

(重要物品)

第二百四十条の二 この規則において「重要物品」とは、次に掲げる物品をいう。

一 自動車(二輪自動車を除く。)

二 取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が五十万円以上の動物

三 前二号に掲げる物品以外の物品で、取得価格(取得価格がない場合は、取得時の評価額)が百万円以上のもの

(平二八規則七・追加)

(物品の所属年度区分)

第二百四十一条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の事務)

第二百四十二条 課長等は、物品の取得、管理及び処分の事務を所掌するものとする。

(平二八規則七・全改)

(物品取扱員)

第二百四十二条の二 課長等は、その管理する物品の供用に関する事務に当たらせるため、所属職員のうちから一人以上を指名するものとする。

2 前項の規定により指名を受けた職員を物品取扱員という。

(平二八規則七・追加)

(物品の事務の総括)

第二百四十二条の三 防災管財課長は、物品の取得、管理及び処分の事務の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整を図るものとする。

2 防災管財課長は、前項の事務について必要があると認めるときは、その状況に関する報告を求め、又は職員に実地調査させることができる。

(平二八規則七・追加、令四規則五・一部改正)

(物品の事務に従事する職員の義務)

第二百四十二条の四 物品の取得、管理及び処分の事務を行う職員は、この規則その他の物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。

(平二八規則七・追加)

(調達計画)

第二百四十三条 課長等は、予算、事務又は事業の予定を勘案し、必要な物品の取得について計画的に行わなければならない。

(平二八規則七・全改)

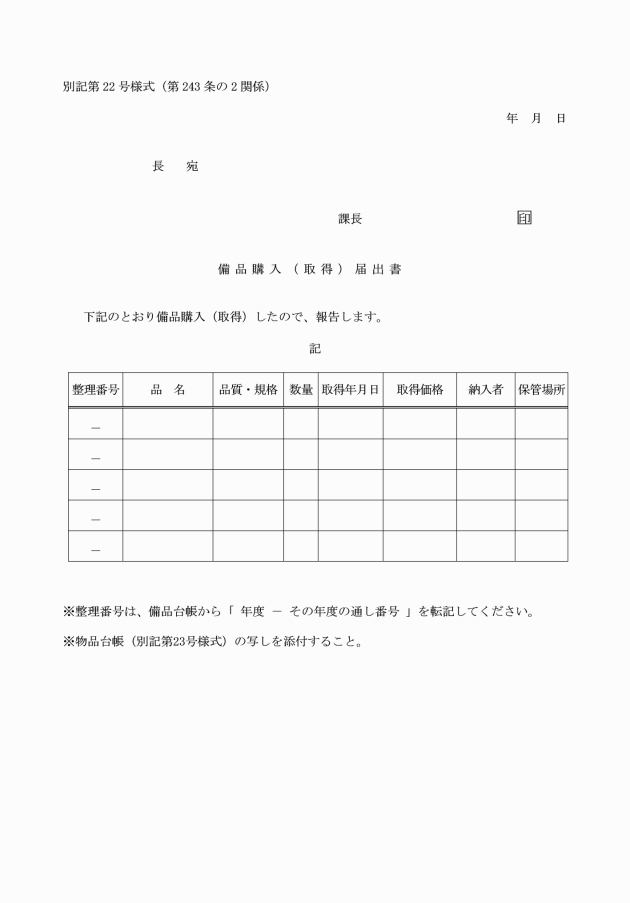

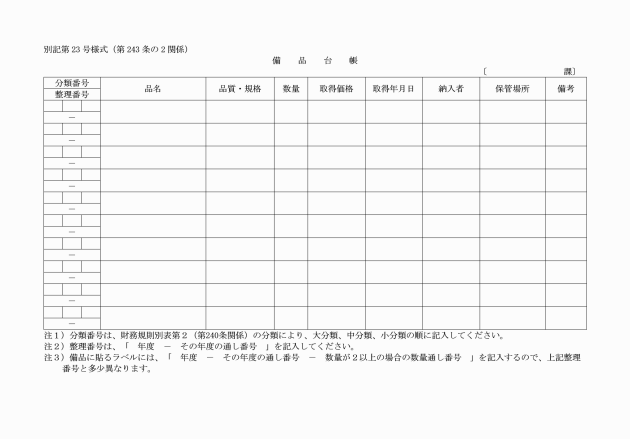

(平二八規則七・追加、令四規則五・一部改正)

(寄附物品等の受入れ)

第二百四十三条の三 課長等は、次に掲げる物品については、寄附物品等受入調書(別記第二十四号様式)を作成の上、備品として管理する物品にあっては備品台帳の写しを添えて、防災管財課長を経て町長の承認を受けなければならない。

一 寄附又は贈与を受けた物品

二 町有となった取得品

三 前二号に準ずる物品

(平二八規則七・追加、令四規則五・一部改正)

(保管の原則)

第二百四十四条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるよう保管しなければならない。

2 課長等は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる私人にその保管を委託することができる。

(平二八規則七・全改)

(備品の保管)

第二百四十四条の二 課長等は、その所管に属する備品を保管整理するため、当該備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては適当な方法により、これを表示することができる。

(平二八規則七・追加)

(所管換)

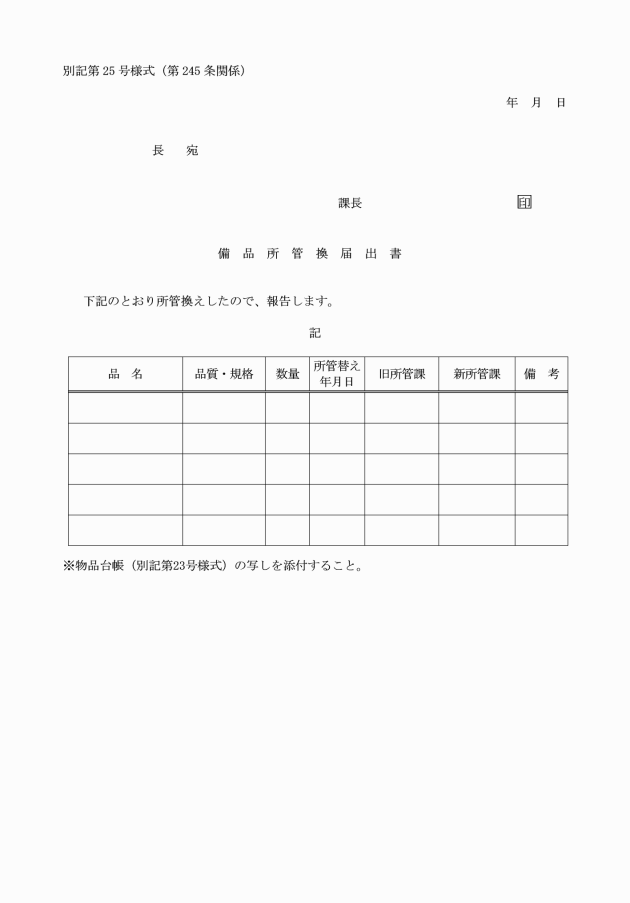

第二百四十五条 課長等は、その所管に属する物品について所管換(各課等の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ防災管財課長と協議の上、備品所管換届出書(別記第二十五号様式)及び備品台帳(写し)を提出しなければならない。

2 所管換に係る備品が重要物品である場合は、課長等は、前項に掲げる書類により町長の承認を受けなければならない。

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

(所管換の有償整理)

第二百四十六条 前条の所管換は、異なる会計間においては有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(分類換)

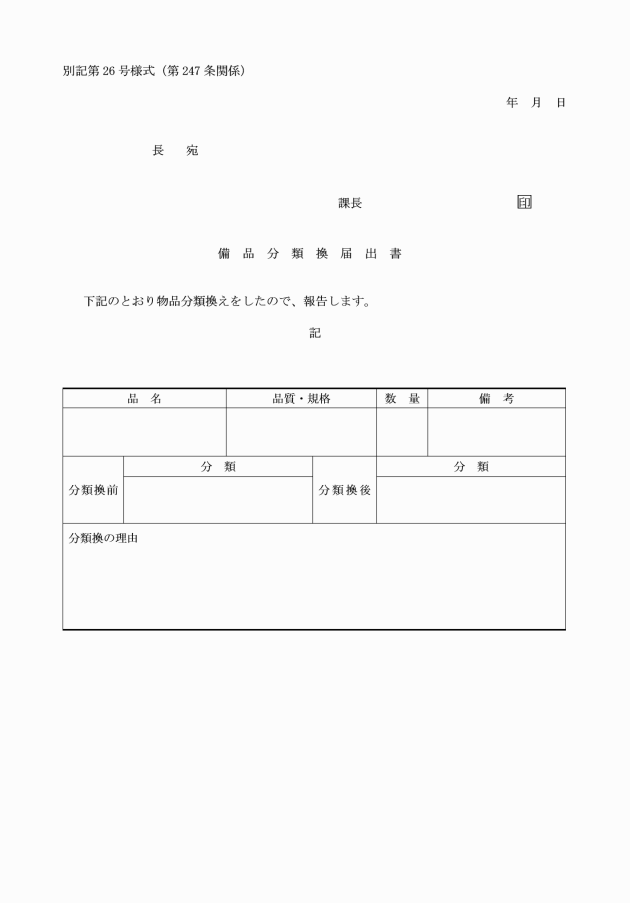

第二百四十七条 課長等は、その所管に属する備品について分類換(物品をその属する分類から他の分類へ移し換えることをいう。)をしようとするときは、あらかじめ防災管財課長と協議の上、備品分類換届出書(別記第二十六号様式)及び備品台帳(写し)を提出しなければならない。

2 分類換に係る備品が重要物品である場合は、課長等は、前項に掲げる書類により町長の承認を受けなければならない。

(平二八規則七・全改、令四規則五・一部改正)

(不用の決定)

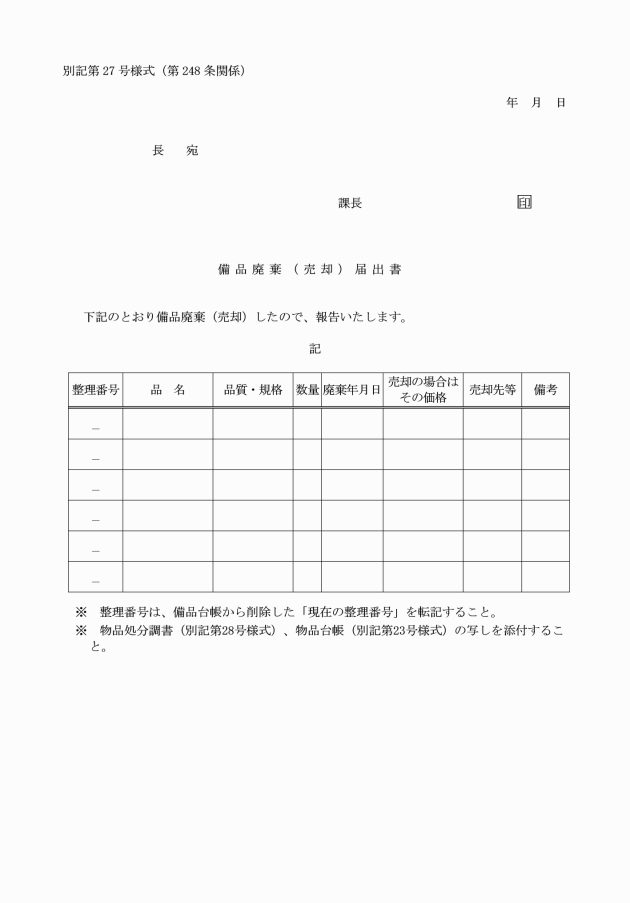

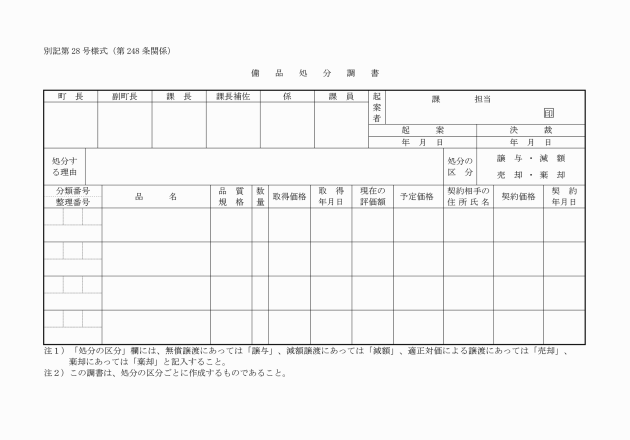

第二百四十八条 課長等は、その所管に属する備品について、使用の必要がなくなり又は使用が不可能となった場合において不用の決定をするときは、あらかじめ防災管財課長を経て町長の承認を得なければならない。

(平二八規則七・全改、令四規則五・一部改正)

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第二百四十八条の二 不用の決定をした物品を売払う場合において、公正を害するおそれがないと認めるものについては、町長は施行令第百七十条の二第二号の指定を行うものとする。

(平二八規則七・追加)

(備品の貸付け)

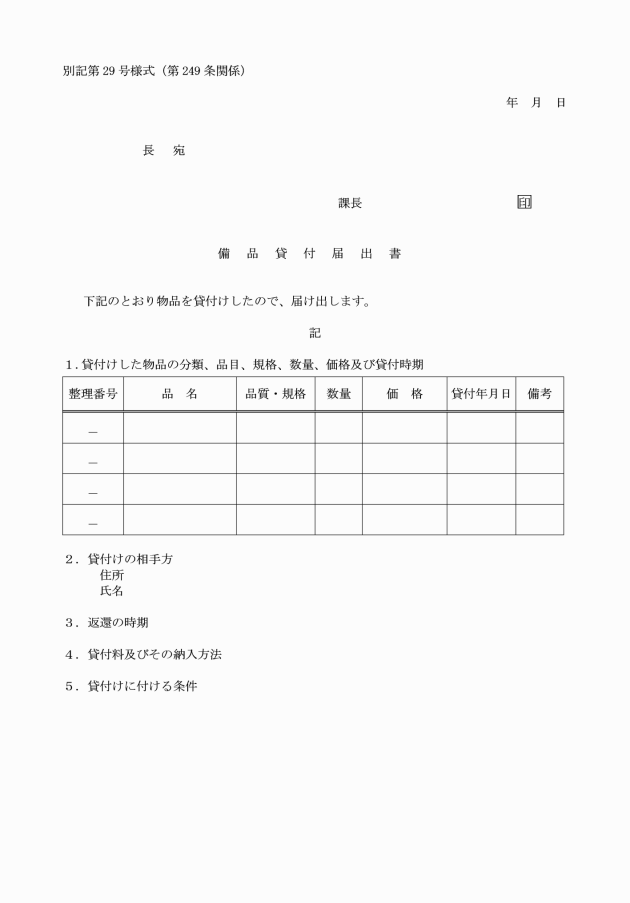

第二百四十九条 課長等は、貸付けを目的とする備品を除くほか、これを貸付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについてはこの限りでない。

3 貸付に係る備品が重要物品である場合は、課長等は、前項に掲げる書類により町長の承認を得なければならない。

4 貸付けの期間は三月を超えることができない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

6 備品を貸し付けるときは、無償で貸し付けるものを除き、町長の定める貸付料を徴収しなければならない。

(平二八規則七・全改、令四規則五・一部改正)

(貸付けの条件)

第二百五十条 物品の貸付けに当たっては別に定めるもののほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とすることができる。

一 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は借受人において負担すること。

二 貸付物品は、転貸しないこと。

三 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

四 貸付物品は、貸付期間満了の日まで指定された場所に返納すること。

五 その他必要な事項

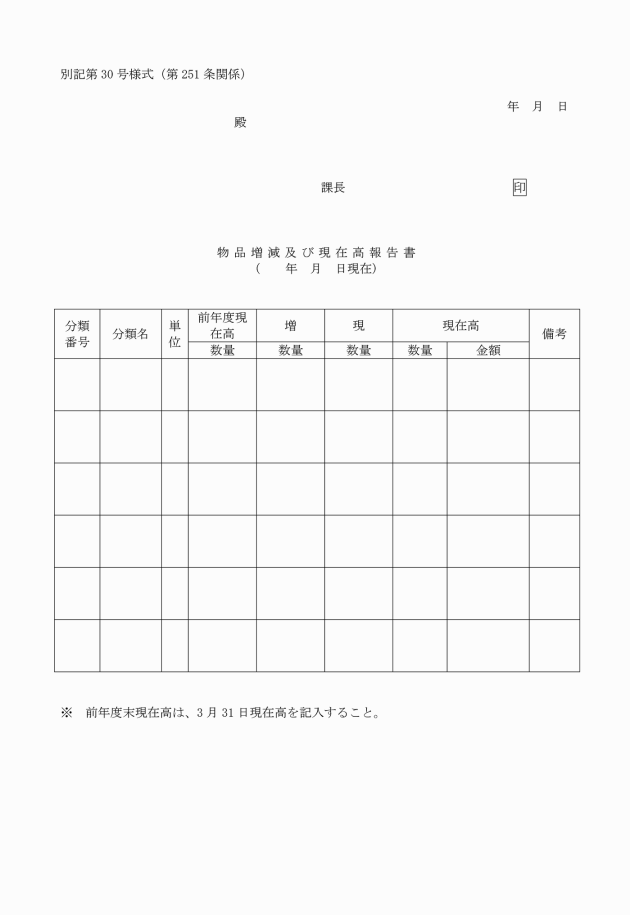

(備品の増減及び現在高報告書)

第二百五十一条 課長等は、その所属に属する備品につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高を備品増減及び現在額報告(通知)書(別記第三十号様式)により調整し、翌年度の五月三十一日までに防災管財課長に報告し、防災管財課長は会計管理者に通知しなければならない。

(平二八規則七・全改、令四規則五・一部改正)

第三節 債権

第一款 通則

(定義)

第二百五十二条 この節において「債権の管理に関する事務」とは、町の債権について、債権者として行うべき保全、取立、徴収停止、履行期限の延長、免除等に関する事務をいう。

(平二八規則七・全改)

(債権管理者)

第二百五十三条 債権の管理に関する事務は、課長等(以下「債権管理者」という。)がこれを行う。

2 課長等は、債権管理者として、その所掌に属する債権の管理に関する事務を行わなければならない。

(平二八規則七・全改)

(管理事務の総括)

第二百五十三条の二 企画財政課長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する制度を整え、及び債権に関する事務について必要な調整をするものとする。

2 企画財政課長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、課長等に対し、その所掌する事務に係る債権の管理に関する事務について報告を求め、又は職員をして検査を行わせ、若しくは必要な措置を求めることができる。

(平二八規則七・追加、令四規則五・一部改正)

(管理事務の引継)

第二百五十四条 債権管理者に異動があつた場合においては、前任の債権管理者は、第二百五十七条に規定する債権管理簿、債権又は債権の担保に係る事項を証する書類及び引渡しの日付その他必要な事項を記載した引継書を異動の発令の日の前日をもって作成し、後任の債権管理者とともに記名押印し、当該引継書に債権管理簿及び関係書類を添え、後任の債権管理者に引き渡すものとする。ただし、前任の債権管理者に引継ぎの手続をできぬやむを得ない理由があるときは、債権管理者を補佐する者が引継ぎの手続きをするものとする。

(平二八規則七・一部改正)

第二款 債権の管理

(管理の基準)

第二百五十五条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

一 法令の規定に基づき町のために債権が発生し、又は町に帰属する原因となる契約その他の行為をする者 当該行為をしたとき(債権の発生又は帰属につき停止条件又は期限の到来により債権が発生し、又は町に帰属したとき。)。

二 法令の規定に基づき町のために支出負担行為をする者 当該支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

三 法令の規定に基づき町のために契約をする者 当該契約に関して債権が発生し、又は町に帰属したことを知ったとき(前二号に該当する場合を除く。)。

四 出納機関の職員、物品の管理に関する事務を行う者又は公有財産に関する事務を行う者 その取扱に係る財産に関して債権が発生したことを知ったとき(前各号に該当する場合を除く。)。

一 債務者の住所及び氏名又は名称

二 債権金額

三 履行期限

四 第二百五十八条第一項各号に掲げる事項

(平二八規則七・一部改正)

(債権についての異動等の通知)

第二百五十七条 前条第一項の規定により債権管理者に通知した債権について異動を生じ又は消滅したときは、遅滞なく、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

一 債権の発生原因

二 債権の発生年度

三 債権の種類

四 利率その他利息に関する事項

五 延滞金に関する事項

六 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

七 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項

八 解除条件

九 その他必要な事項

2 債権管理者は、帳簿を備え、前項に規定するもののほか、債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を記載しなければならない。

(納入の通知)

第二百五十九条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行を請求するため次条に規定する手続きにより、収入権限者(返納金に係る債権にあっては、支出権限者。以下本条中同じ。)に対し、納入の通知をなすべきことを請求することができる。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら債務者に対し納入の通知をしなければならない。

2 収入権限者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく、納入の通知をするとともに、その旨を当該債権管理者に通知しなければならない。

(納入の通知の請求等の手続)

第二百六十条 債権管理者が前条第一項の規定により、納入の通知の請求又は納入の通知をしようとするときは、当該請求に係る債権の内容が法令又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。

(督促の請求)

第二百六十一条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が第二百五十九条に規定する納入の通知で指定された期限(納入の通知を要しない債権については、履行期限)を経過してもなお履行されていない場合には、収入権限者に対し履行の督促をすべきことを請求しなければならない。

2 第二百五十九条第一項ただし書は、前項の督促について準用する。

(督促)

第二百六十二条 施行令第百七十一条の規定による督促は、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した書面により行なわなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第二百六十三条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第百七十一条の二第一号の規定により保証人に対し履行の請求をする場合には、収入権限者に対して当該請求をすべきことを求めなければならない。ただし、歳入金に係る債権以外の債権については、自ら当該請求をしなければならない。

(履行期限の繰上げの手続き)

第二百六十四条 施行令第百七十一条の三の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知をする場合において、まだ納入の通知をしていないときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を、納入の通知後の場合には、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納付書を債務者に送付することにより行なわなければならない。

2 履行期限の繰り上げをする場合において、施行令第百七十一条の四の規定による債権の申出等と競合するときは、履行期限の繰り上げをした後、債権の申出等の措置をとるものとする。

(債権の申出等)

第二百六十四条の二 債権管理者は、その所管する債権について、次に掲げる事由が生じた場合において、施行令第百七十一条の四の規定により、町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、その措置をとらなければならない。この場合において、前条第一項の規定は、債権の申出について準用する。

一 債務者が強制執行を受けたとき。

二 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

三 債務者の財産について競売の開始があったとき。

四 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

五 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。

六 債務者である法人が解散したとき。

七 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したとき。

2 債権管理者は、当該債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる必要な措置をとらなければならない。

一 担保の提供又は増担保の提供を受けること。

二 保証人の保証を受け、又はその変更をすること。

三 仮差押え又は仮処分の手続きをとること。

四 債権者代位権の行使をすること。

五 詐害行為取消権の行使をすること。

六 時効中断をすること。

(平二八規則七・追加)

(担保の種類及び提供)

第二百六十五条 債権管理者は、施行令第百七十一条の四第二項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。

一 国債及び地方債

二 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券

三 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車及び建設機械

四 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

一 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件、又は同令の例による金額

二 債権管理者が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面価額又は登録価額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

三 金融商品取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の八割以内において債権管理者が決定する価額

四 金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の引受、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

五 前条第三号に掲げる担保 時価の七割以内において債権管理者が決定する価額

六 前条第四号に掲げる保証 その保証する金額

七 前各号に掲げる担保以外の担保 町長の定めるところにより債権管理者が決定する金額

(担保の保全)

第二百六十七条 債権管理者は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権設定について、登記又は登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(平二八規則七・一部改正)

(徴収停止の手続等)

第二百六十八条 債権管理者は、施行令第百七十一条の五の措置をとった場合には、その措置の内容を記載するほか、その措置をとる債権に係る債務者の住所、氏名又は名称、債権金額及び種類並びにその理由を徴収停止整理簿に記載しなければならない。

(平二八規則七・一部改正)

第三款 債権の内容の変更及び免除

(履行延期の特約等の手続)

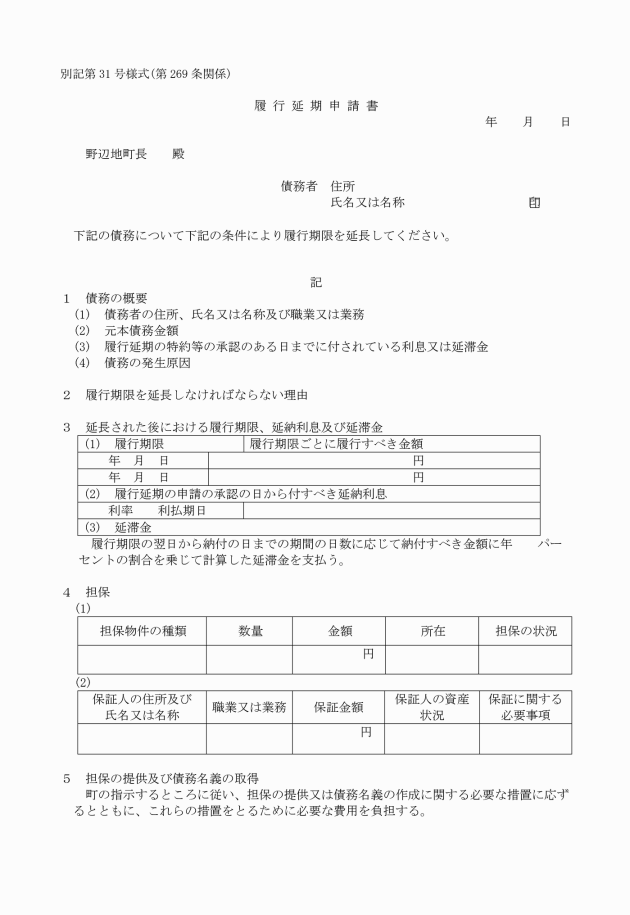

第二百六十九条 施行令第百七十一条の六の規定による履行延期の特約等は、債務者からの債務履行延期申請書(別記第三十一号様式)による申請に基づいて行なうものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

一 債務者の住所及び氏名又は名称

二 債権金額

三 債権の発生原因

四 履行期限の延長を必要とする理由

五 延長に係る履行期限

六 次条各号に掲げる趣旨の条件を付すること

(平二八規則七・一部改正)

(履行延期の特約等に付する条件)

第二百七十条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

一 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

二 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。

ア 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損ない若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠つたとき。

ウ 施行令第百七十一条の四第一項の措置の原因が生じたとき。

エ 債務者が第一号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行期限を延長する期間)

第二百七十一条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から五年(施行令第百七十一条の六第一項第一号又は第五号に該当する場合は十年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第二百七十二条 債権管理者は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第百七十一条の六第一項第一号に該当する場合その他この規則で規定する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

2 債権管理者は、その所掌に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、次条に規定する場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。

(延納担保を免除することができる場合)

第二百七十三条 施行令第百七十一条の六の規定による履行延期の特約等をする場合において次の各号に掲げる場合には、担保の提供を免除することができる。

一 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

二 同一債務者に対する債券金額の合計額が五万円未満である場合

三 履行延期の特約等をする債券が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

四 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

(債務名義を取得することを要しない場合)

第二百七十四条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、履行延期の特約等をする場合において、次の各号に掲げる場合には債務名義を取得することを要しない。

一 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されている場合

三 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

2 前項各号に掲げる場合のほか、債権管理者は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額を合わせて支払うことができることとなるまで債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。

(延納利息の率)

第二百七十五条 第二百七十二条第一項の規定により付する延納利息の率は、町長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第二百七十六条 債権管理者は、第二百七十二条第一項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付することとすることができる旨の条件を付するものとする。

(延納利息を付さないことができる場合)

第二百七十七条 施行令第百七十一条の六の規定による履行延期の特約等をする場合において、次の各号に掲げる場合には延納利息を付さないことができる。

一 履行延期の特約等をする債権が施行令第百七十一条の六第一項第一号に規定する債権に該当する場合

二 履行延期の特約等をする債権が学校の授業料に係る債権の場合

三 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

四 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合

五 履行延期の特約等をする債権の金額が千円未満である場合

六 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が百円未満となるとき。

(免除)

第二百七十八条 施行令第百七十一条の七の規定による債権等の免除は債務者からの書面に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申請書の提出を受けた場合において、施行令第百七十一条の七の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書又はその写その他関係書類を添え、町長に提出して債権を免除することの承認を受けなければならない。

3 債権管理者は、債務の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び施行令第百七十一条の七第二項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

第四款 債権に関する契約等の内容

(債権に関する契約等の内容)

第二百七十九条 法令の規定に基づき町のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれに基づく命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定めをしてはならない。

第四節 基金

(基金管理者の指定)

第二百八十条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、特に必要があると認めて町長が指定するものを除くほか、企画財政課長が行う。

(令四規則五・一部改正)

(基金の処分)

第二百八十一条 基金を処分しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(基金の繰替運用)

第二百八十二条 会計管理者は、基金に属する現金の繰替運用をしようとするときは、企画財政課長に協議しなければならない。

(令四規則五・一部改正)

(基金管理等の手続)

第二百八十三条 基金の管理等の手続については、この節で定めるもののほか、基金に属する財産種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。

第十章 借受不動産、検査、事故報告

(平二八規則七・改称)

(不動産の借受け)

第二百八十四条 課長等は、土地又は建物を借り受けようとするときは、防災管財課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決裁には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とするものである場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(平二八規則七・令四規則五・一部改正)

(借受契約の変更)

第二百八十四条の二 課長等は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(平二八規則七・旧第二百八十五条繰上)

(検査)

第二百八十五条 会計管理者は、財務事務の適正を期するため、次に掲げる者の所管する事務について年一回以上検査を行うものとする。

一 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者

二 出納員又は分任出納員若しくは現金取扱員

三 資金前渡職員

四 法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者

五 指定金融機関等(施行令第百六十八条の四第一項に規定する検査に係る金融機関等をいう。)

(平二八規則七・追加、令六規則一六・一部改正)

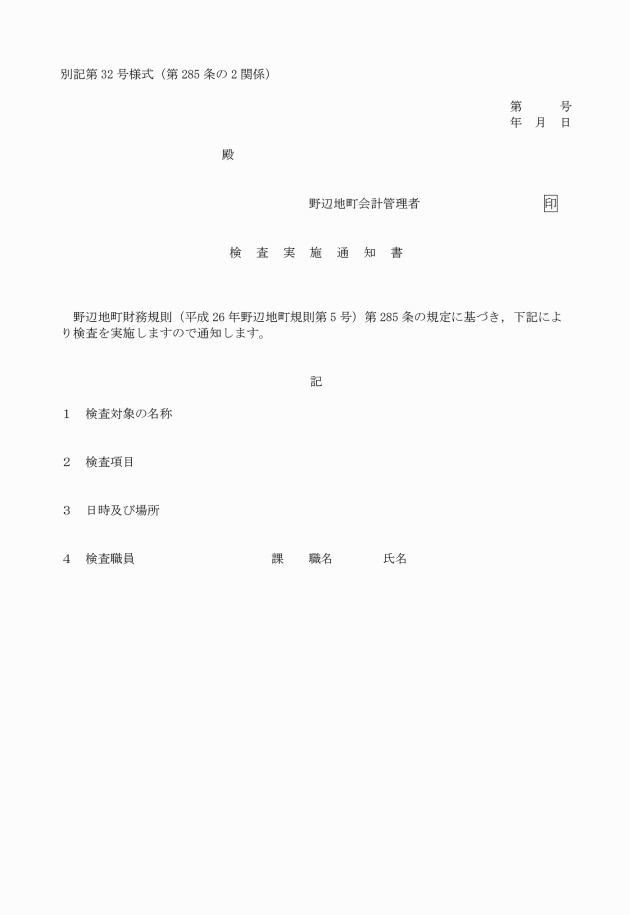

(検査の方法)

第二百八十五条の二 前条の規定による検査は、書面検査又は実地検査の方法により、会計管理者が指定する職員(以下「検査員」という。)に行わせることができる。

2 会計管理者は、実地検査を行う場合は、あらかじめ検査実施通知書(別記第三十二号様式)により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、帳簿、書類の提出を求め、又は関係者に対し質問することができる。

4 検査員は、実地検査を行う場合は、その身分を示す出納事務検査員証(別記第三十三号様式)を携帯し、検査を受ける者から要求があるときは、これを提示しなければならない。

(平二八規則七・追加)

第二百八十五条の三 検査員は、検査を終了したときは、その結果を会計管理者に速やかに報告しなければならない。

2 会計管理者は、検査の結果、改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な措置をとることを指示するものとする。

(平二八規則七・追加)

一 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、主幹以上の職にある者

二 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、主幹以上の職にある者

三 監督又は検査 法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査を命ぜられた者

(平二八規則七・追加、令二規則二・令六規則一六・一部改正)

(事故の報告)

第二百八十六条の二 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した事故届出書により所属の課長等に届け出なければならない。

一 事故発生の日時及び場所

二 損害の程度(事故物件の品名、数量及び金額)

三 事故の原因

四 事故発見の動機

五 事故発生前の保管状況

六 事故における措置

七 その他参考となる事項

(平二八規則七・旧第二百八十六条繰下・一部改正、令二規則二・令六規則一六・一部改正)

(賠償命令)

第二百八十六条の三 町長は、法第二百四十三条の二の八第三項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から三十日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。

(平二八規則七・追加、令二規則二・令六規則一六・一部改正)

第十一章 雑則

(帳票の記載方法)

第二百八十七条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき記載の理由の発生した都度、行わなければならない。

2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときには、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

一 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類、当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線二本を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。

二 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線二本を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。

三 送金の通知書類 前号の規定は口座振替払及び支払通知の訂正について準用する。

四 契約書類 その誤記の部分に横線二本を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。

(割印)

第二百八十九条 数葉をもって一通とする契約書その他これに類するものには、割印を押さなければならない。

(令四規則一一・一部改正)

(鉛筆等の使用禁止)

第二百九十条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(補則)

第二百九十一条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

第一条 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則の施行の日前に、改正前の野辺地町財務規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

2 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成されている書類、帳簿等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(野辺地町一般廃棄物処理手数料(町指定ごみ袋による手数料の徴収に限る。)徴収の際の徴収事務委託の場合の野辺地町財務規則の特例を定める規則の一部改正)

第三条 野辺地町一般廃棄物処理手数料(町指定ごみ袋による手数料の徴収に限る。)徴収の際の徴収事務委託の場合の野辺地町財務規則の特例を定める規則(平成十年野辺地町規則第六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成二七年二月五日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。

附則(平成二七年三月一七日規則第二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年七月一日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

附則(平成二八年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和二年二月二〇日規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年九月二三日規則第一三号)

この規則は、令和二年九月二十三日から施行する。

附則(令和三年三月一八日規則第二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月二五日規則第五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年一二月二三日規則第二〇号)

この規則は、令和四年一月四日から施行する。

附則(令和四年三月三一日規則第五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日規則第一四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二八日規則第一四号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月三一日規則第一六号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

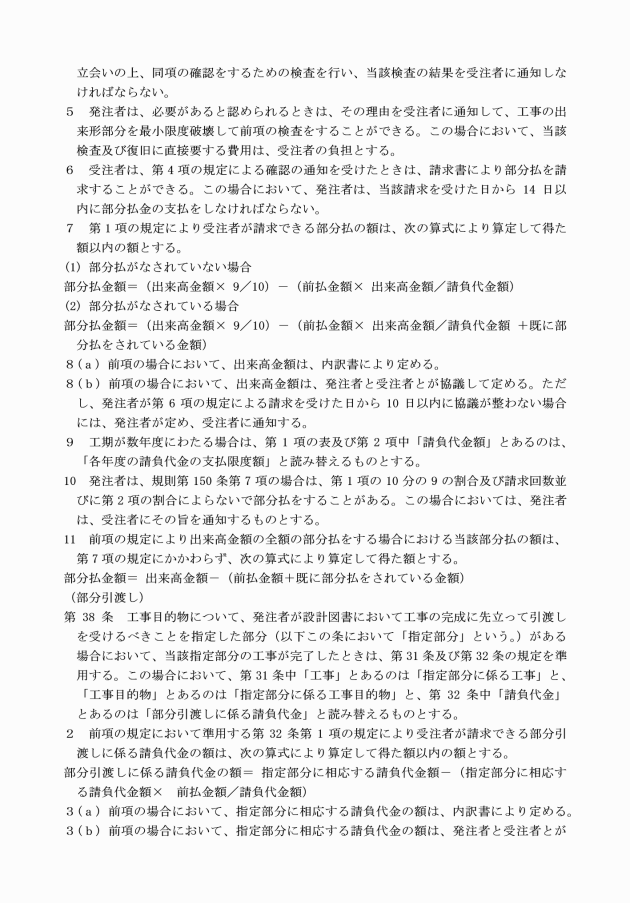

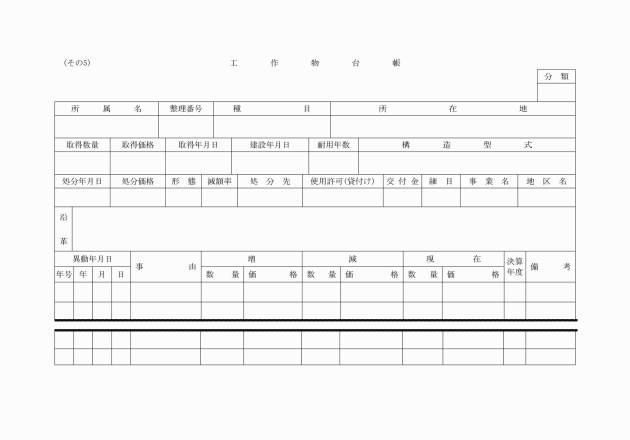

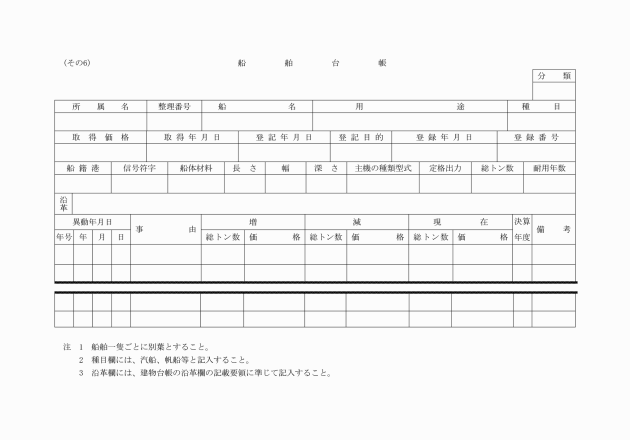

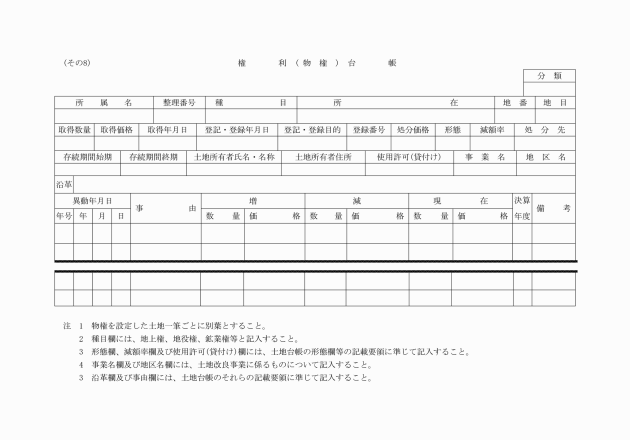

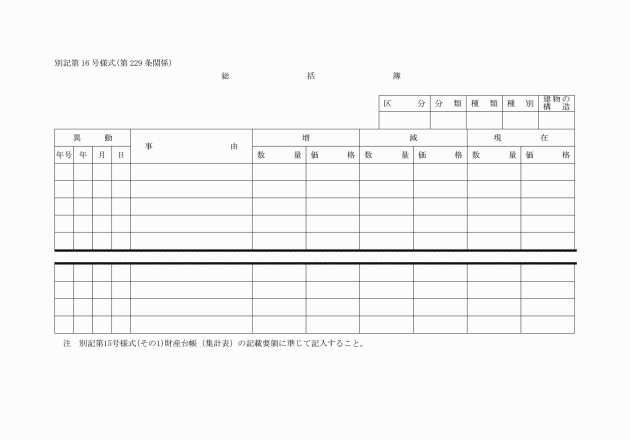

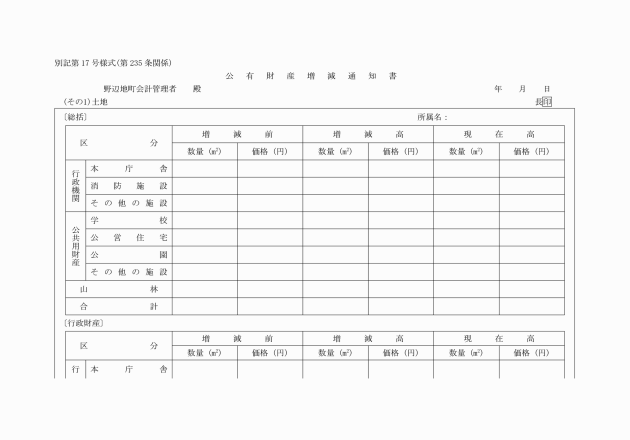

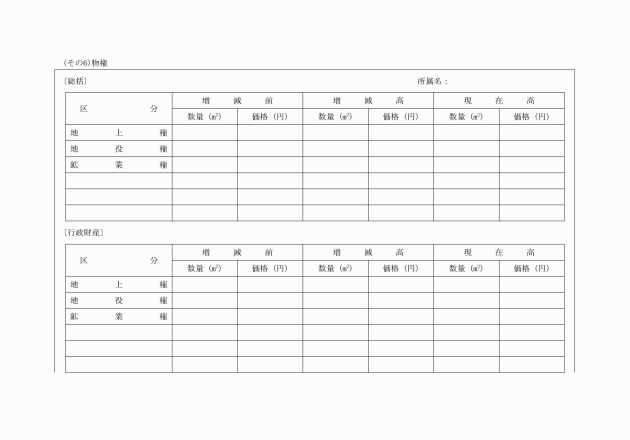

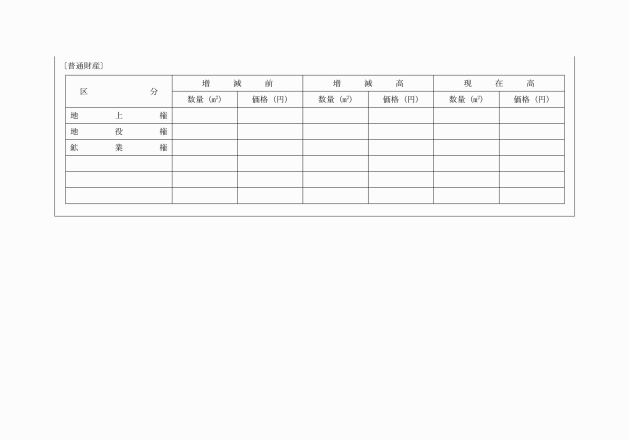

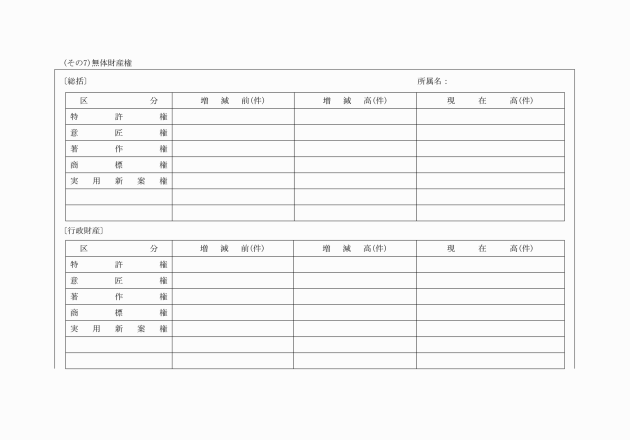

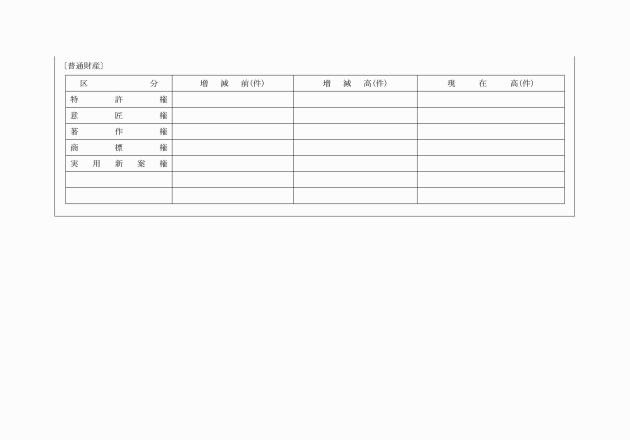

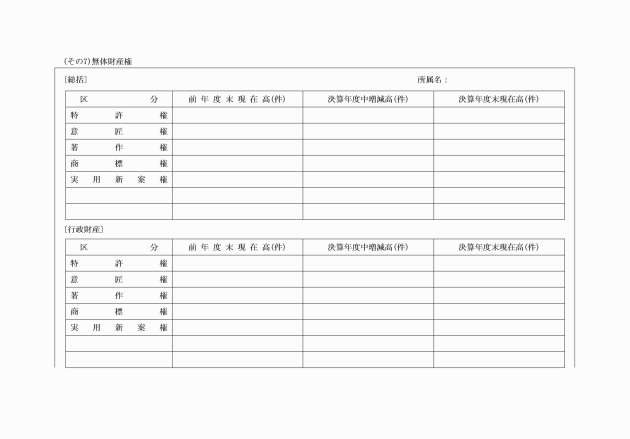

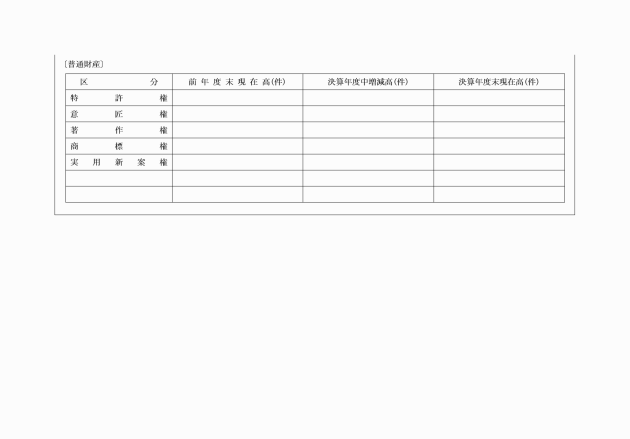

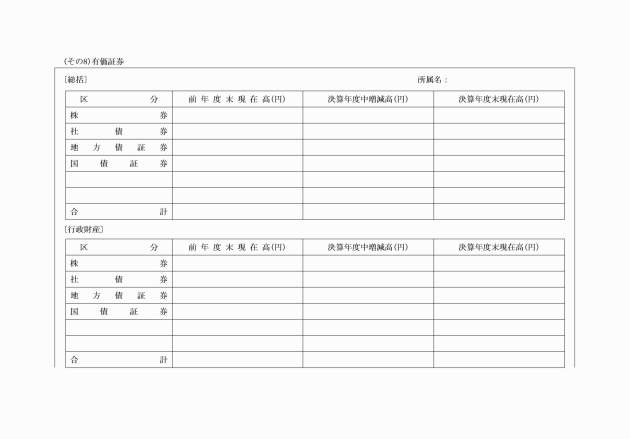

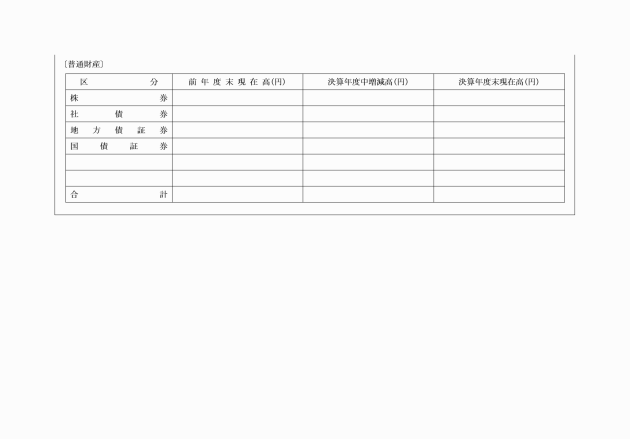

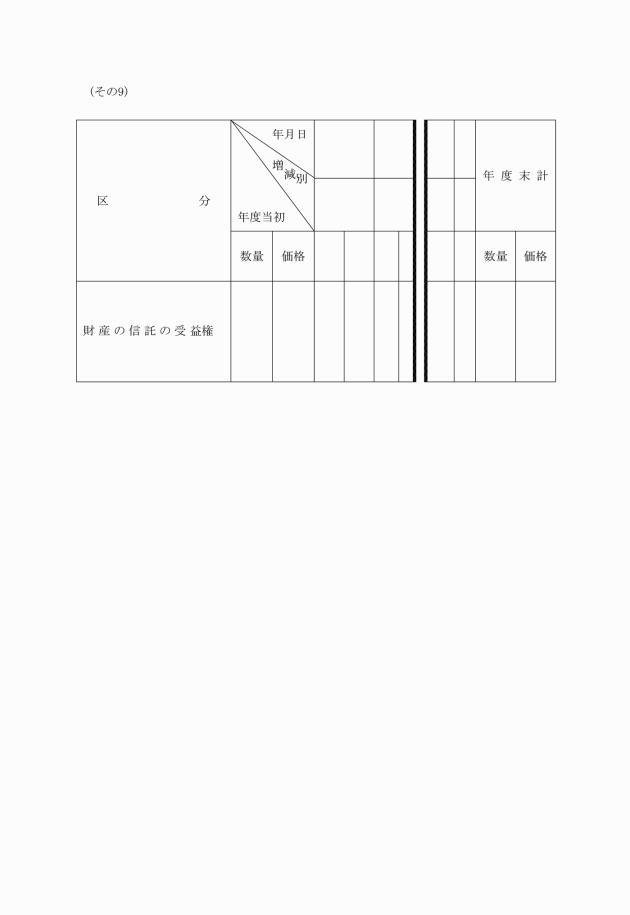

別表第1(第229条関係)

公有財産の区分及び種目表

区分 | 種目 | 単位 | 備考 |

土地 | 平方メートル | ||

立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。) |

立木 | 立方メートル | 材積を基準として価格を算定するものをいう。 | |

竹 | 束 | ||

建物 | 事務所建 | 平方メートル | 庁舎、学校、公民館、図書館、保育所等主な建物を包括する。 |

住宅建 | 〃 | 宿舎、合宿所、町営住宅等の主な建物を包括する。 | |

工場建 | 〃 | ||

倉庫建 | 〃 | 土蔵、車庫、上屋を包括する。 | |

雑屋建 | 〃 | 家畜家禽舎、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないものを包括する。 | |

工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等の各1箇所をもって1個とする。 |

囲障 | メートル | さく、へい、垣、生垣等を包括する。 | |

水道 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |

下水 | 〃 | 溝渠、埋下水等の各一式をもって1個とする。 | |

築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)をもって一団として1箇所をもって1個とする。 | |

池井 | 〃 | 貯水池、ろ水池、養魚池、井戸、プール等の各1箇所をもって1個とする。 | |

舗床 | 平方メートル | 石敷、レンガ敷、コンクリート敷、木塊舗、アスファルト舗等の各1箇所をもって1個とする。 | |

証明装置 | 個 | 設備一式をもって1個とする。 | |

暖冷房装置 | 〃 | 一式の装置をもって1個とする。 | |

冷室 | 〃 | ||

通風 | 〃 | ||

消火装置 | 〃 | ||

浄化装置 | 〃 | ||

通信装置 | 〃 | 設備一式をもって1個とする。 | |

煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので煙道等の設備を一団として、1基をもって1個とする。 | |

サイロ | 〃 | 地上サイロ及び地下サイロとする。 | |

貯槽 | 〃 | 水槽、油槽、ガス槽等包括し、各その個数による。 | |

橋りよう | 〃 | 桟橋、学桟橋、陸橋をも包括し、各その個数による。 | |

土留 | 〃 | ||

岸壁 | メートル | ||

トンネル | 〃 | ||

軌道 | 〃 | ||

電柱 | 本 | ||

無線電信柱 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |

灯台 | 〃 | 灯船をも包括し1箇所をもって1個とする。 | |

望楼 | 〃 | ||

起重機 | 〃 | 定置式のものにつき、一式をもって1個とする。 | |

昇降機 | 〃 | 一式をもって1個とする。 | |

ドック | 〃 | 浮ドックをも包括し、各一式をもって1個とする。 | |

原動装置 | 〃 | 発電装置、発動装置、汽缶ガス発生装置等の各一式をもって1個とする。 | |

変電装置 | 〃 | 変流装置、変圧装置及び蓄電装置等の各一式をもって1個とする。 | |

作業装置 | 〃 | 除塵装置、噴霧装置、製塩装置等の各一式をもって1個とする。 | |

緒標 | 〃 | 浮標、立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。 | |

雑工作物 | 〃 | 掲示場、非常階段、石炭置場、灰捨場等他の種目に属さないものを包括し各1箇所をもって1個とする。 | |

船舶 | 汽船 | 隻、トン(総トン数) | 電動船、内火船等機関によって推進するもので20トン以上のもの |

帆船 | 隻、トン | 補助機関を備えるものを包括する。 | |

地上権等 | 地上権 | 平方メートル | |

地役権 | 〃 | ||

鉱業権 | 〃 | ||

特許権等 | 特許権 | 件 | |

著作権 | 〃 | ||

商標権 | 〃 | ||

実用新案権 | 〃 | ||

意匠権 | 〃 | ||

その他 | 〃 | ||

有価証券その他 | 株券 | 株 | |

社債券 | 口 | 特別な法令により法人の発行する債券及び社債等登録法の規定により登録された社債を含む。 | |

国債証券 | 〃 | ||

地方債権 | 〃 | ||

受益証券 | 〃 | ||

出資証券 | 〃 | ||

出資による権利 | 〃 | ||

その他 | 〃 | ||

財産の信託の受益権 | 件 |

別表第2(第240条関係)

物品分類表

大分類 | 中分類 | 小分類 |

1 備品(性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用に耐える物品をいう。) | 1 一般庁用器具 | 1 机、いす類 2 箱、たな、ついたて類 3 印字、印刷、計算器具類 4 公印類 5 その他 |

2 維持管理用器具 | 1 照明、通信器具類 2 冷暖房器具類 3 寝具、被服類 4 厨房器具類 5 清掃、衛生器具類 6 装飾、調度器具類 7 福利、厚生器具類 8 その他 | |

3 車船及び車船用器具 | 1 乗用自動車 2 貨物自動車 3 乗合自動車 4 特殊自動車 5 二輪自動車 6 原動機付自転車 7 自転車 8 その他の車両類 9 船舶 10 車船用器具類 | |

4 図書 | 1 図書類 | |

5 工業用器具 | 1 電気、機械工業器具類 2 木工、漆工器具類 3 金属工業器具類 4 化学工業器具類 5 その他 | |

6 保健衛生用器具 | 1 一般診療検査器具類 2 試験、研究器具類 3 消毒、防疫器具類 4 物療器具類 5 その他 | |

7 農林水産用器具 | 1 農産器具類 2 畜産器具類 3 林産器具類 4 水産器具類 5 その他 | |

8 土木建築用器具 | 1 測量、測定器具類 2 建設機械器具類 3 試験、検査器具類 4 その他 | |

9 消防団用器具 | 1 装備器具類 2 捜査器具類 3 消火器具類 4 その他 | |

10 教育用器具 | 1 一般器具類 2 理化学器具類 3 農林水産器具類 4 工業器具類 5 商工器具類 6 家庭教育器具類 7 保健体育器具類 8 音楽器具類 9 特別支援教育器具類 10 職業訓練器具類 11 その他 | |

11 美術品 | 1 陶磁器類 2 漆工、染織類 3 金工、刀剣類 4 絵画、書跡類 5 彫刻類 6 標本類 7 その他 | |

12 その他 | 1 他の分類に属さない物 | |

2 消耗品(1回又は短期間の使用により、消耗される物品、性質又は形状を失って使用に耐えなくなる物品及び棄損しやすい物品をいい、原材料を除く。) | 1 事務用品 | 1 事務用具類 2 用紙類 3 その他 |

2 維持管理用品 | 1 照明、通信用品類 2 冷暖房用品類 3 寝具、被服類 4 厨房用品類 5 清掃、衛生、防災用品類 6 装飾、調度用品類 7 福利、厚生用品類 8 その他 | |

3 郵券等 | 1 郵便切手、はがき類 2 印紙、証紙類 3 乗車券類 4 その他 | |

4 燃料 | 1 燃料類 | |

5 図書 | 1 図書類 | |

6 動物 | 1 動物類 | |

7 食料品 | 1 食料品類 | |

8 工業用品 | 1 工業用品類 | |

9 保健衛生用品 | 1 保健衛生用品類 | |

10 農林水産用品 | 1 農林水産用品類 | |

11 土木建築用品 | 1 土木建築用品類 | |

12 消防団用品 | 1 消防団用品類 | |

13 教育用品 | 1 教育用品類 | |

14 その他の用品 | 1 他の分類に属さない用品類 | |

3 原材料(工事用材料並びに生産用若しくは製作用の原材料及び材料をいう。) | 1 原材料 | 1 原材料 |

(令5規則14・全改)

(令4規則5・一部改正)

(平28規則7・追加、令4規則5・一部改正)

(平28規則7・追加、令2規則13・一部改正)

(平28規則7・追加)

(平28規則7・追加、令4規則5・一部改正)

(平28規則7・追加、令4規則5・一部改正)

(平28規則7・追加、令4規則5・一部改正)

(平28規則7・追加)

(平28規則7・追加、令4規則5・一部改正)

(平28規則7・追加)

(平28規則7・追加)

(平28規則7・追加)

(平28規則7・追加)