○野辺地町自立支援医療費(育成医療)支給認定事務取扱要領

平成二十五年三月二十七日

告示第十八号

第一 趣旨

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十八条第一項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)については、法令、通知及び野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成二十二年野辺地町規則第二十二号。以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この要領によるものとする。

第二 定義

一 指定自立支援医療を実際に受ける者を「受診者」という。

二 自立支援医療費の支給を受ける者を「受給者」という。

三 自立支援医療費の支給認定を申請しようとする者を「申請者」という。

四 自立支援医療費の支給に際し用いる医療保険単位の世帯を「世帯」という。

第三 自立支援医療(育成医療)の対象

一 育成医療の対象疾患障害区分は、次のとおりとする。

(一) 肢体不自由によるもの

(二) 視覚障害によるもの

(三) 聴覚、平衡機能障害によるもの

(四) 音声、言語、そしゃく機能障害によるもの

(五) 内臓障害によるもの(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及び肝臓機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限る。)

(六) ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害によるもの

二 内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込みのあるものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは給付対象外とする。

なお、心臓機能障害に対する心臓移植術、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法及び小腸機能障害に対する中心静脈栄養法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。

三 自立支援医療費の支給対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。

(一) 診察

(二) 薬剤又は治療材料の支給

(三) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(四) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(五) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(六) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

四 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても給付の対象として差し支えないものとする。

第四 支給認定の申請

一 申請に当たっては、自立支援医療費支給認定申請書(規則第二十七号様式。以下「支給認定申請書」という。)に下記の資料を添付するものとする。ただし、当該書類により証明する事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(一) 育成医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療意見書(別紙第一号様式。以下「医師の意見書」という。)

(二) 受診者の属する「世帯」が確認できる書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。))

(三) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写し

二 医師の意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであることから、法第五十四条第二項の指定自立支援医療機関(以下「医療機関」という。)の担当医師の作成したものでなければならない。

(平二七告示一三七・一部改正)

第五 支給認定

一 町長は申請を受理し、申請書等関係書類の内容を審査の上、受診者について育成医療の支給の可否を決定するものとする。

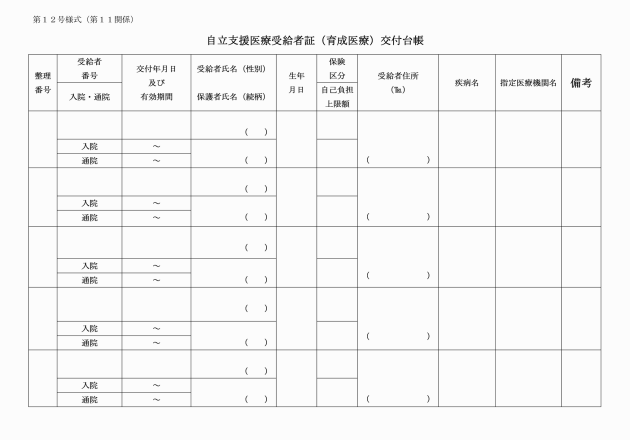

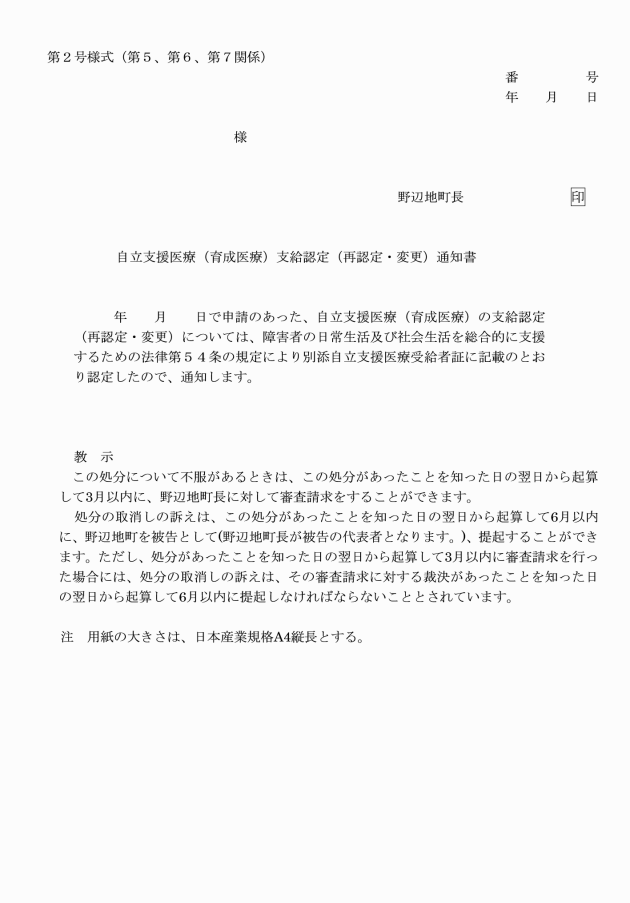

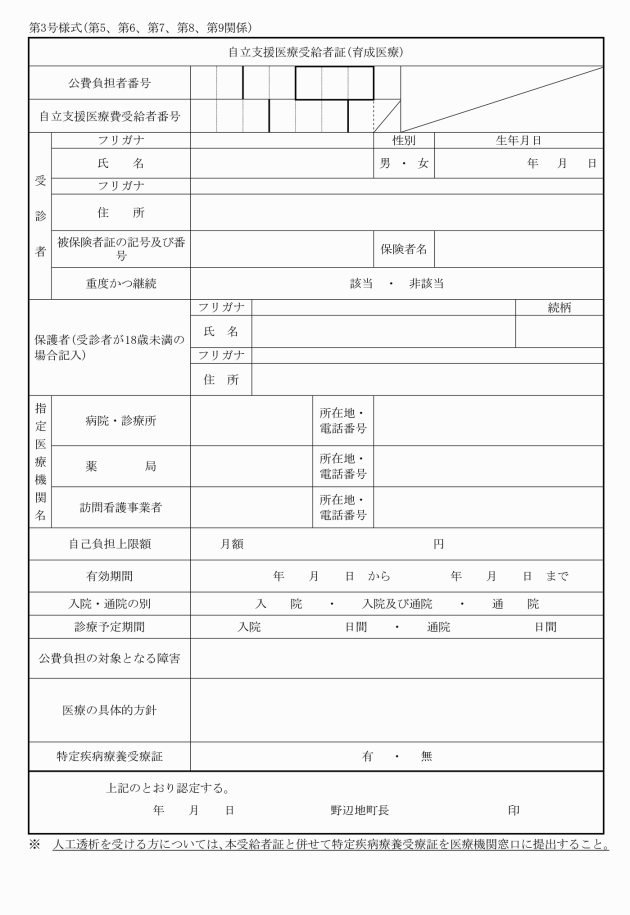

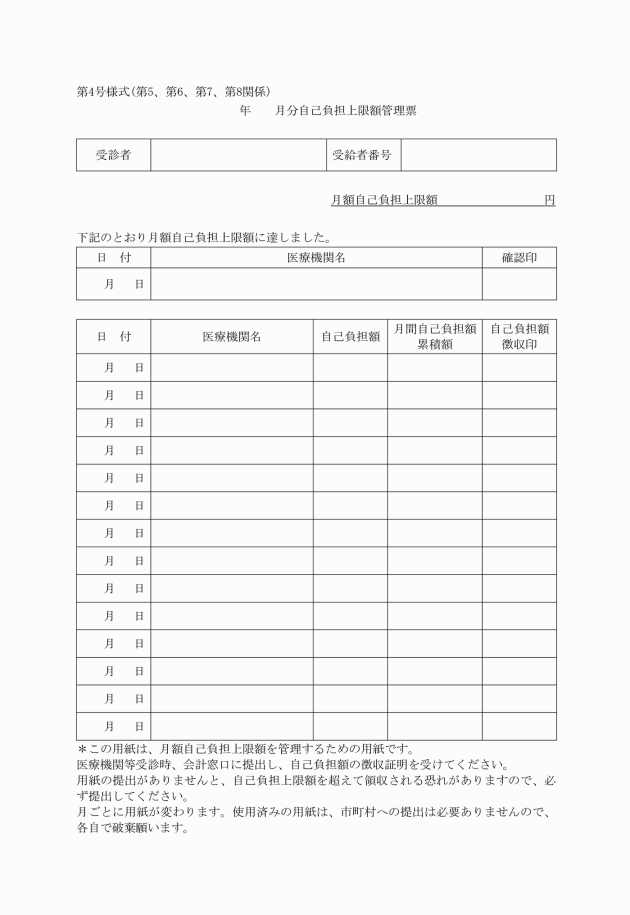

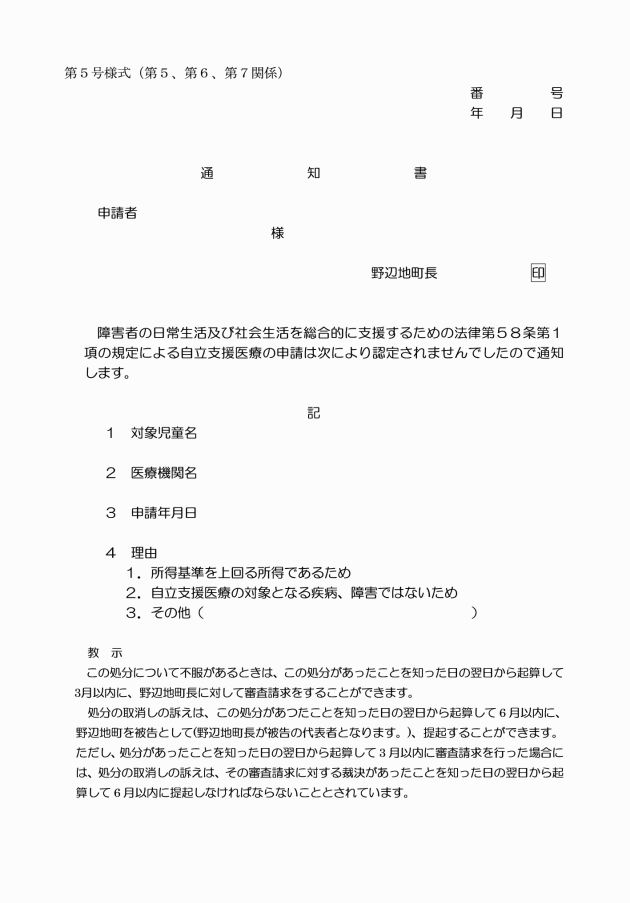

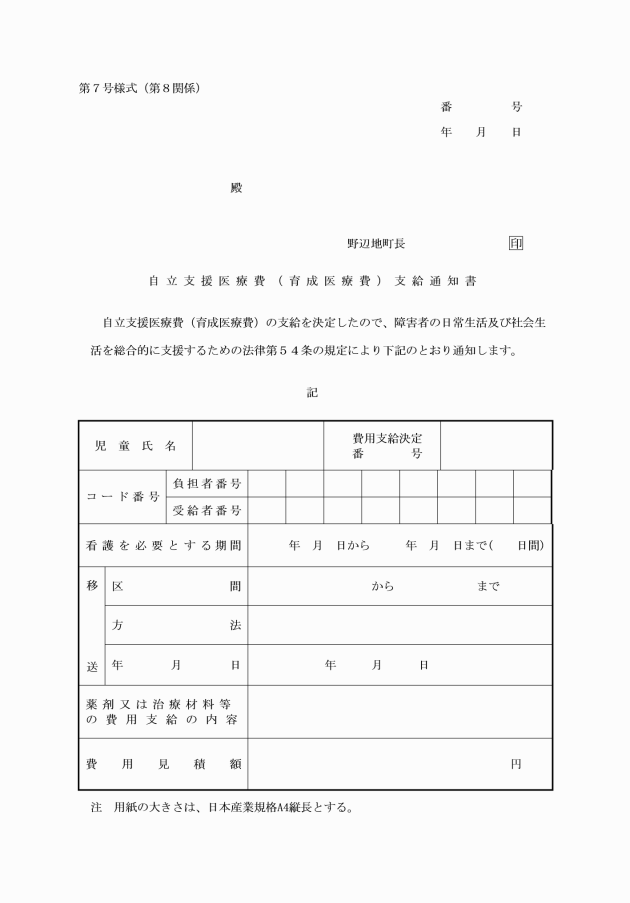

二 町長は、育成医療を必要とすると認めた場合は、「世帯」の所得状況を確認の上、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第三十五条第一項第一号に規定する高額治療継続者をいう。)への該当・非該当及び負担上限月額の認定を行う。支給認定をする場合は、自立支援医療支給認定通知書(別紙第二号様式。以下「支給認定通知書」という。)、自立支援医療受給者証(別紙第三号様式。以下「受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票(負担上限月額が設定されている者に限る。以下同じ。別紙第四号様式。以下「管理票」という。)を申請者に交付し、受給者証の写しを医療機関へ送付することとする。認定を必要としないと認められる場合については認定しない旨、通知書(別紙第五号様式。以下「却下通知書」という。)を申請者に交付する。受給者証を申請者に交付するに当たっては、その取扱いについて十分指導するとともに、医療機関に支払うべき負担上限月額及び公費負担等について周知させるものとする。

三 支給認定の有効期間は原則三か月以内とするが、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。ただし、治療が長期に及ぶ場合についても最長一年以内とすること。

四 同一受診者に対し、当該受診者が育成医療を受ける医療機関の指定は原則一か所とするが、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定として良いものとする。

五 受給者証を紛失又はき損した場合は、自立支援医療受給者証再交付申請書(規則第三十三号様式)を町長に提出することにより、申請者に再交付するものとする。

六 受診者が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合は、交付していた受給者証を速やかに町長へ返還させること。

七 受診者が、支給認定の有効期間内に十八歳になった場合であっても、当初の支給認定期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。なお、当初の有効期間を超えて育成医療の再認定を行うことはできないものとする。

第六 支給認定の変更

一 受給者が支給認定の変更の申請を行うときには、支給認定申請書に変更の理由を証する書類及び受給者証を添えて、町長に申請する。

なお、受給者及び受診者の住所、氏名及び保険証等記載事項に変更があったときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(規則第三十二号様式)により町長に届出する。町長は受給者証の訂正を行い、変更後の受給者証の写しを医療機関へ送付する。

二 町長は、所得区分の変更の必要があると認められる場合は、変更することを決定した日の属する月の翌月の初日から新たな所得区分に変更するものとし、支給認定通知書、新たな所得区分と負担上限月額を記載した受給者証及び管理票を申請者に交付するとともに、変更後の受給者証の写しを医療機関へ送付する。所得区分の変更を必要としないと認められる場合は、変更認定を行わない旨の却下通知書を申請者に交付する。

三 災害その他の特別な事情により既に決定された負担上限月額を負担することが困難となった受給者の負担上限月額の改定申請については、前記一及び二を準用する。

この場合において前記二の「変更することを決定した日の属する月の翌月の初日」は「当該変更事由が生じた日の属する月の初日」に読み替えるものとする。

四 町長は、医療機関の変更の必要があると認められる場合は、変更することを決定した日以降より新たな医療機関に変更するものとし、支給認定通知書、新たな医療機関を記載した受給者証及び管理票を申請者に交付するとともに、変更後の受給者証の写しを医療機関へ送付する。医療機関の変更を必要としないと認められる場合は、変更認定を行わない旨の却下通知書を申請者に交付する。

五 有効期間内に医療の具体的方針の変更があった場合、変更の申請書に変更の必要性を記した医師の意見書を添付の上、町長へ申請する。町長は育成医療の変更の要否等について、変更が必要であると認められる場合は、変更後の新たな受給者証を交付するとともに、その写しを医療機関へ送付することとする。

なお、医療の具体的方針の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降とすること。また、変更を必要としないと認められる場合は、却下通知書を交付する

第七 再認定

支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。)、申請者は、支給認定申請書に下記の書類を添付し、町長に申請するものとする。

(一) 医師の意見書

(二) 被保険者証等

(三) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証

町長は、再認定の要否等について、再認定が必要であると認められるものについては、支給認定通知書、新たな受給者証及び管理票を交付するとともに、再認定後の受給者証の写しを医療機関に送付することとする。再認定を必要としないと認める場合は、却下通知書を交付する。

(平二七告示一三七・一部改正)

第八 自立支援医療費の支給の内容

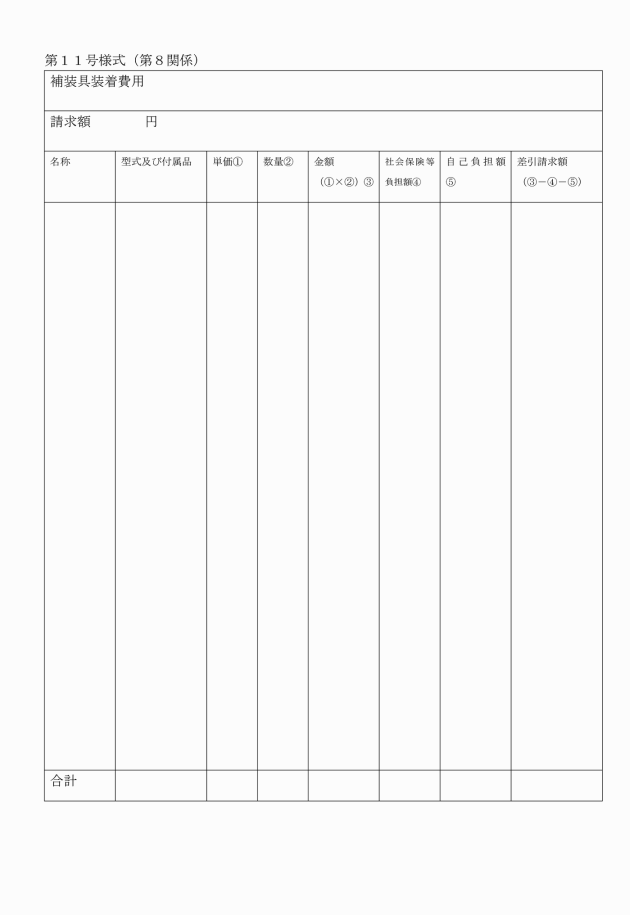

一 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、第三のとおりであるが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、次によること。

(一) 自立支援医療費の支給は、受給者証を医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、町が当該医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

(二) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療装具のみを支給すること。

なお、この場合は現物給付することができること。また、運動療法に要する器具は医療機関において整備されているものであるから支給は認められないこと。

(三) 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者について、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とすること。なお、家族が行った移送等の経費については認めないこと。事前に町長に申請を行い、本人が歩行困難等により必要と認められる場合に支給することとする。

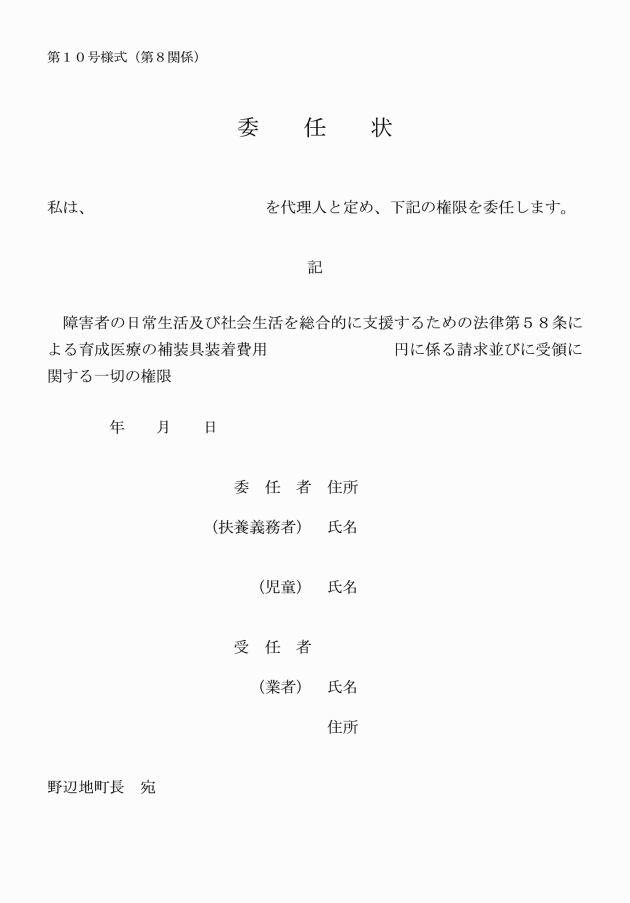

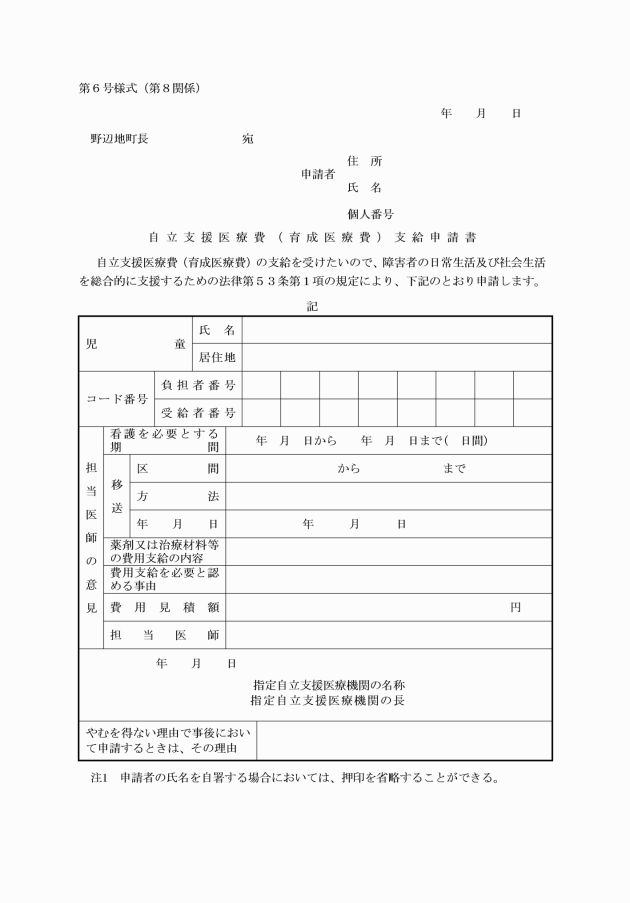

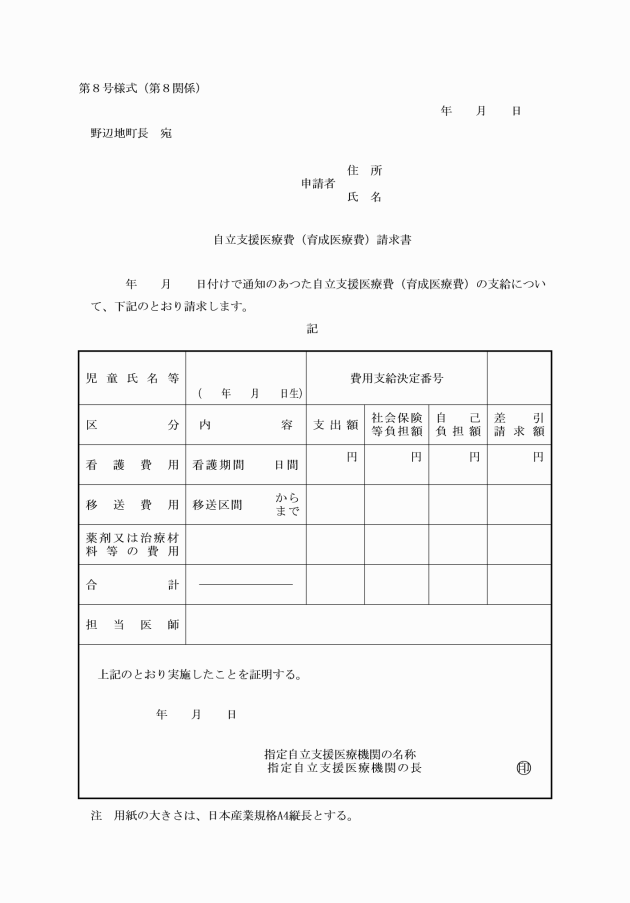

(四) 治療材料費等の支給申請は、その事実について医療機関の医師の証明書を添えて、自立支援医療費申請書(別紙第六号様式)により、受給者から町長に申請する。

二 自立支援医療費の請求及び支払については、次によること。

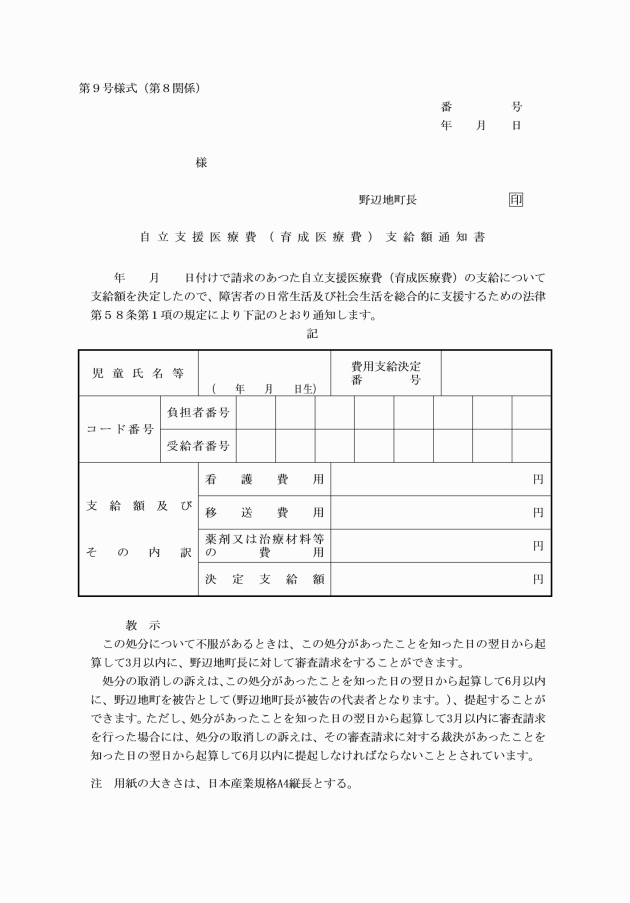

町長は、医療費請求書を受理したときは、その内容を審査の上、総費用から社会保険等負担額及び自己負担額を控除した額を支払うものとし、自立支援医療費支給額通知書(別紙第九号様式)を交付する。

第九 育成医療に係る診療報酬の請求、審査及び支払等

診療報酬は、社会保険各法により負担される額を除いた額及び当該控除額から育成医療申請者が医療機関に支払うべき自己負担金の額を差し引いた額につき支払うものとする。

一 町長は、診療報酬の審査及び支払に関する事務を青森県社会保険診療報酬支払基金及び青森県国民健康保険団体連合会(以下「診療報酬審査支払機関」という。)に委託して行うものとする。

二 診療報酬の請求及び自己負担額の徴収等については、次によること。

(一) 診療報酬の請求

指定自立支援医療機関の診療報酬の請求は、社会保険等の療養の給付と公費負担医療との組み合わせ(レセプト一本化)による診療報酬請求事務の簡素化に基づく請求手続によるものとする。

(二) 自己負担額の徴収等

ア 医療機関は、受給者証が提出されたときは、受給者証に記載された負担上限月額の範囲内において、総医療費の一割を受診終了時に受給者から徴収するものとする。ただし、負担上限月額に達した場合、当該月に自己負担額は徴収しない。

イ 申請手続き等により、受給者証の交付及び提出が遅れた場合は、既に医療が行われた月(承認始期に遡る)分の自己負担額については、受給者証の提出のあった月の末日までに徴収すること。

三 医療機関は、受給者証の交付を受けた者に対し、処方箋を交付した場合は、診療報酬の請求の際、当該処方箋の写しを添付すること。

四 診療報酬の審査及び支払については、次によること。

(一) 診療報酬審査支払機関は、医療機関から請求があったときは、速やかにその内容を審査し、遅くともその月の十日までに審査結果による支払額を算出した上、その審査に係る書類を町長に提出するとともに医療機関に対し、診療報酬の支払をその月の末日までに完了するものとする。

(二) 町長は、前記による審査書類等の提出があったときは、審査結果の内容を点検し、その審査結果に誤り等がある場合は、診療報酬審査支払機関に、誤り等による過誤決定通知をするとともに、当該医療機関に対してもその旨を通知するものとする。

(三) 診療報酬審査支払機関は、町長から過誤決定通知のあった医療機関については、翌月分以降の診療報酬を支払うときに、その額を支払額から差し引き、又は支払額に加算して調整するものとする。

(四) 診療報酬審査支払機関に対する育成医療費の概算交付及び精算並びに診療報酬の審査支払事務費については、町と診療報酬審査支払機関との契約によるものとする。

第十 医療保険各法との関連事項

医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が優先するものであり、自立支援医療費の支給は、いわゆる医療保険の自己負担部分を対象とするものとする。

第十一 その他

附則

この要領は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二八日告示第一三七号抄)

(施行期日)

第一条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第十五条の規定 番号法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

(野辺地町自立支援医療費(育成医療)支給認定事務取扱要領の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 この告示の施行の際、第十四条の規定による改正前の野辺地町自立支援医療費(育成医療)支給認定事務取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二八年三月三一日告示第四六号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第二条の規定による改正前の野辺地町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第三条の規定による改正前の野辺地町高齢者入浴サービス助成事業実施要綱、第四条の規定による改正前の野辺地町障害者控除対象者認定書交付に関する事務取扱要綱、第五条の規定による改正前の野辺地町自立支援医療費(育成医療)支給認定事務取扱要領、第六条の規定による改正前の人工透析患者の交通費助成事業実施要綱、第七条の規定による改正前の野辺地町通院時タクシー利用料金助成事業実施要綱及び第八条の規定による改正前の野辺地町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年一二月一〇日告示第九二号)

この要領は、告示の日から施行し、令和元年七月一日から適用する。

附則(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令4告示100・全改)

(令4告示100・全改)

(令4告示100・全改)

(令元告示92・一部改正)

(令4告示100・全改)

(令4告示100・全改)

(令4告示100・全改)