○野辺地町介護保険施行規則

平成十四年四月一日

規則第十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び野辺地町介護保険条例(平成十二年野辺地町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語の定義は、法において使用する用語の例による。

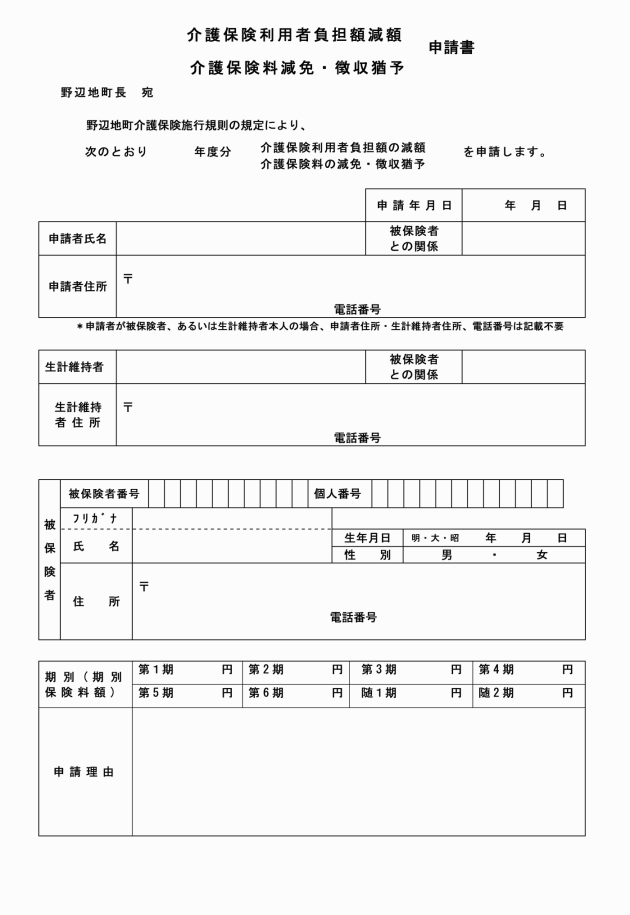

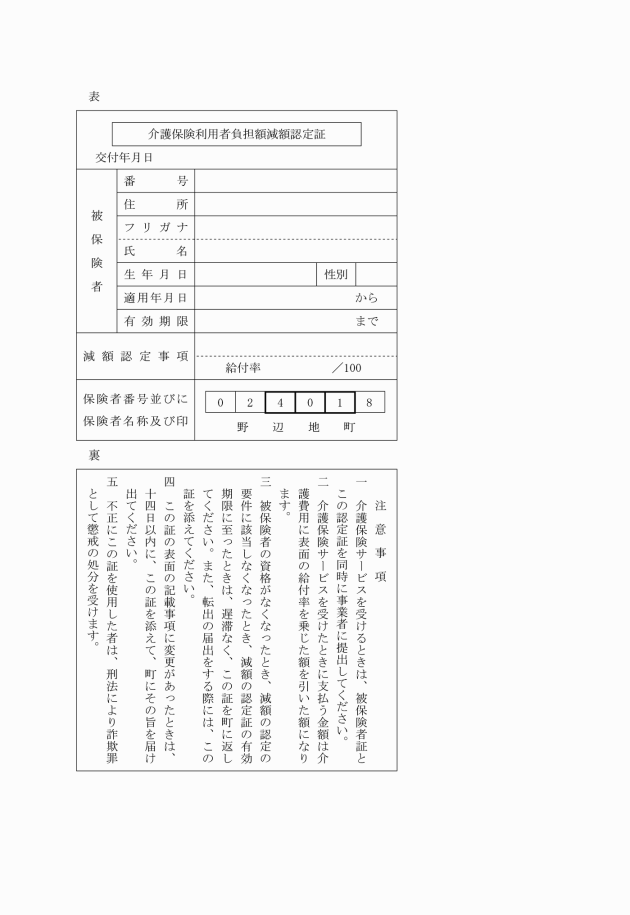

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第三条 法第五十条及び六十条の規定による居宅介護サービス費、居宅支援サービス費等の額の特例による利用者負担額の減額の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定めるところによる。

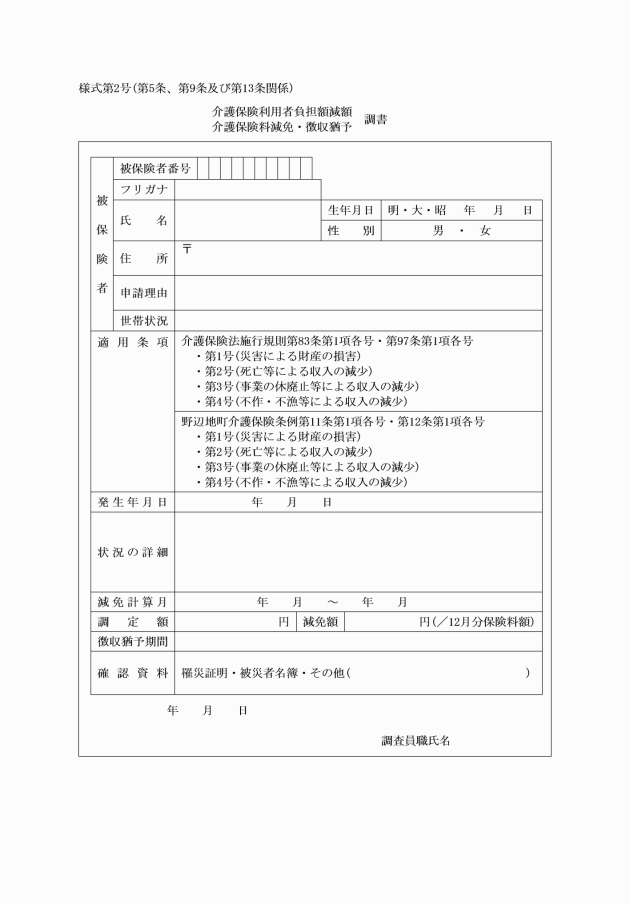

一 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「省令」という。)第八十三条第一項第一号又は第九十七条第一項第一号に該当する者の支給割合は、その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の、当該住宅、家財その他の財産の価格の十分の三以上の額であるものでその者の前年(一月から三月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)に応じ、次の表の区分のとおりとする。

損害の程度 合計所得金額 | 支給割合 | |

損害の程度が十分の三以上十分の五未満のとき | 損害の程度が十分の五以上のとき | |

五百万円以下であるとき | 百分の九十七 | 百分の百 |

五百万円を超え七百五十万円以下であるとき | 百分の九十五 | 百分の九十七 |

七百五十万円を超え千万円以下のとき | 百分の九十三 | 百分の九十五 |

二 省令第八十三条第一項第二号若しくは第三号又は第九十七条第一項第二号若しくは第三号に該当する者の支給割合は、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、その者の前年中の合計所得金額に対する当該年の合計所得見積額十分の三以上減少した場合においては、次の表の区分のとおりとする。

減少の程度 合計所得金額 | 支給割合 | |

減少の程度が十分の三以上十分の五未満のとき | 減少の程度が十分の五以上のとき | |

五百万円以下であるとき | 百分の九十七 | 百分の百 |

五百万円を超え七百五十万円以下であるとき | 百分の九十五 | 百分の九十七 |

七百五十万円を超え千万円以下のとき | 百分の九十三 | 百分の九十五 |

三 省令第八十三条第一項第四号又は第九十七条第一項第四号に該当する場合の支給の割合は、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)又は不漁による減収額(減収価格から漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)によって支払われるべき共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の十分の三以上の場合(当該合計所得金額のうち、農業所得又は漁業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。)においては、次の表の区分のとおりとする。

合計所得金額 | 支給割合 |

三百万円以下であるとき | 百分の百 |

三百万円を超え四百万円以下であるとき | 百分の九十八 |

四百万円を超え五百五十万円以下であるとき | 百分の九十六 |

五百五十万円を超え七百五十万円以下であるとき | 百分の九十四 |

七百五十万円を超え千万円以下であるとき | 百分の九十二 |

2 前項の規定による該当日は、申請があった日の属する月の初日からとする。

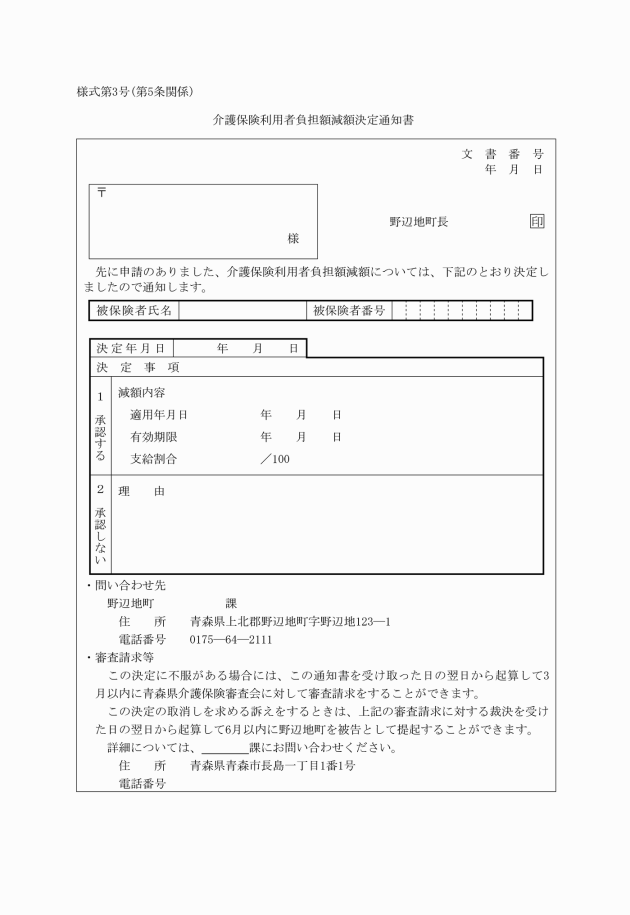

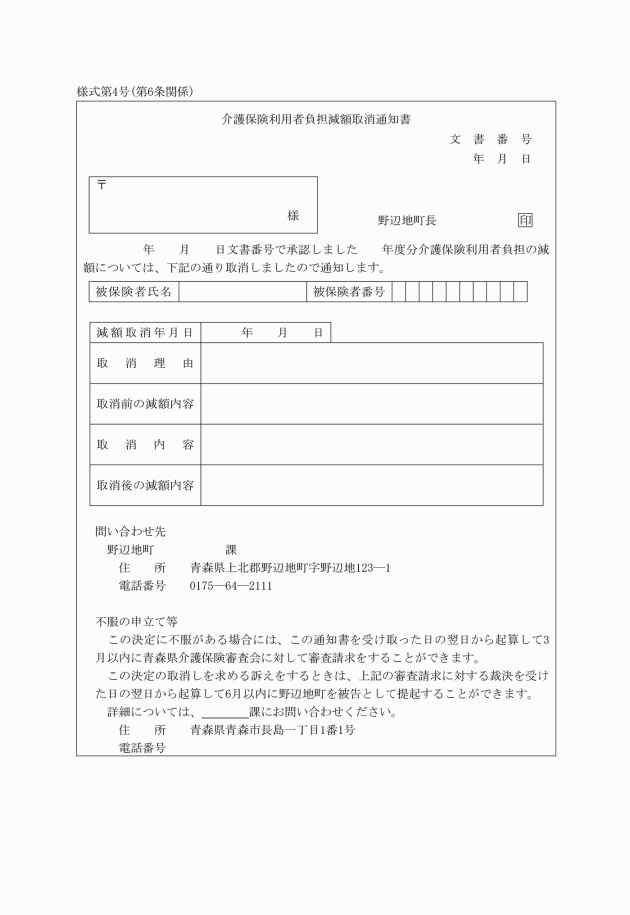

(利用者負担額の減額の取消し)

第六条 町長は、利用者負担額の減額を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為による場合は、その一部又は全部を取り消すことができる。

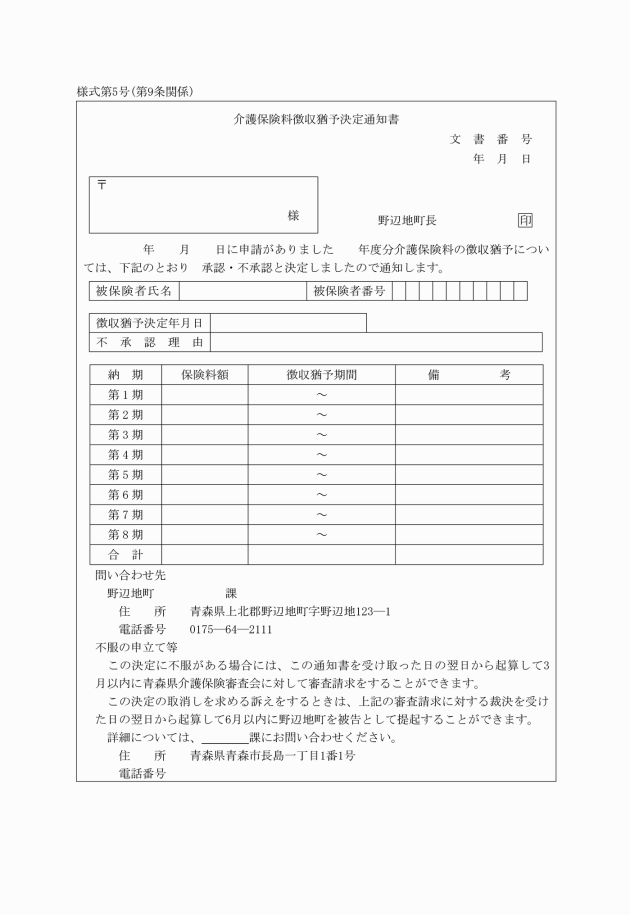

2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第十一条第一項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。

(令六規則五・一部改正)

(令六規則五・一部改正)

(令六規則五・一部改正)

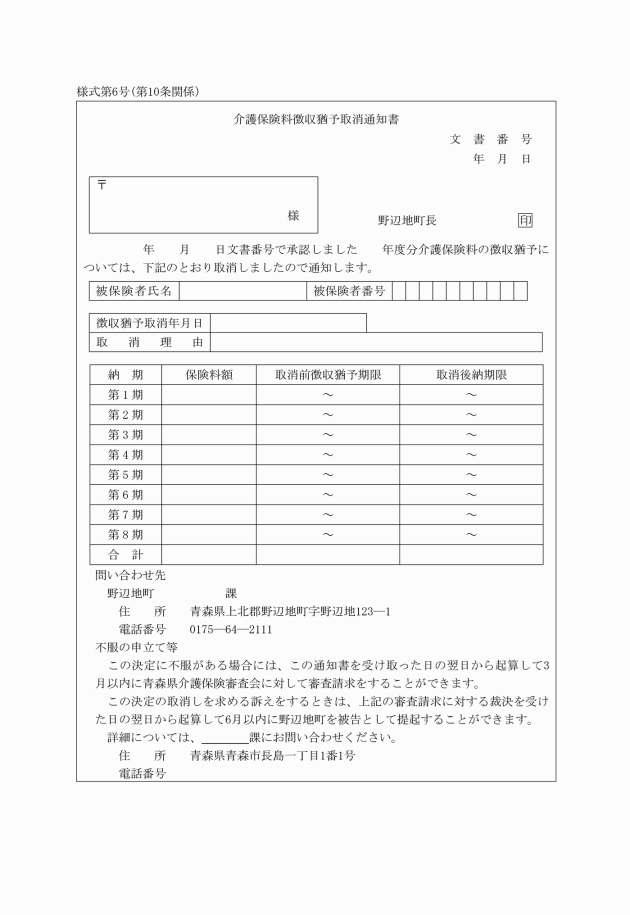

(保険料の徴収猶予の取消し)

第十条 町長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。

一 条例第十二条第一項第一号に該当する場合は、その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の、当該住宅、家財その他の財産の価格の十分の三以上の額であるものでその者の前年(一月から三月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)に応じ、次の表の区分のとおりとする。

損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |

損害の程度が十分の三以上十分の五未満のとき | 損害の程度が十分の五以上のとき | |

五百万円以下であるとき | 五割以内 | 十割以内 |

五百万円を超え七百五十万円以下であるとき | 二・五割以内 | 五割以内 |

七百五十万円を超え千万円以下のとき | 一・二五割以内 | 二・五割以内 |

二 条例第十二条第一項第二号に定める第一号被保険者の属する世帯の生計中心者が、死亡又は心身に重大な障害を受け若しくは長期入院した場合の減免は、その者の前年中の合計所得金額(死亡の場合、相続財産である家屋敷が所有権保留の状態にある場合の債務、被相続人の医療費、葬祭費、生計を一にする者に係る医療費等、相続人が負担すべきものと認められる金額は控除する。)に対する当該年の合計所得見積額が十分の三以上減少した場合においては、次の表の区分のとおりとする。

減少の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |

減少の程度が十分の三以上十分の五未満のとき | 減少の程度が十分の五以上のとき | |

五百万円以下であるとき | 五割以内 | 十割以内 |

五百万円を超え七百五十万円以下であるとき | 二・五割以内 | 五割以内 |

七百五十万円を超え千万円以下のとき | 一・二五割以内 | 二・五割以内 |

三 条例第十二条第一項第三号に該当する場合の減免は、その者の前年中の合計所得金額に対する当該年の合計所得見積額が十分の三以上減少した場合においては、次の表の区分のとおりとする。

減少の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |

減少の程度が十分の三以上十分の五未満のとき | 減少の程度が十分の五以上のとき | |

五百万円以下であるとき | 五割以内 | 十割以内 |

五百万円を超え七百五十万円以下であるとき | 二・五割以内 | 五割以内 |

七百五十万円を超え千万円以下のとき | 一・二五割以内 | 二・五割以内 |

四 条例第十二条第一項第四号に該当する場合の減免割合は、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作による減収額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)又は不漁による減収額(減収価格から漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)によって支払われるべき共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の十分の三以上の場合(当該合計所得金額のうち、農業所得又は漁業所得以外の所得が四百万円を超えるものを除く。)においては、次の表の区分のとおりとする。

合計所得金額 | 減免の割合 |

三百万円以下であるとき | 十割以内 |

三百万円を超え四百万円以下であるとき | 八割以内 |

四百万円を超え五百五十万円以下であるとき | 六割以内 |

五百五十万円を超え七百五十万円以下であるとき | 四割以内 |

七百五十万円を超え千万円以下であるとき | 二割以内 |

2 前項の規定により算出した保険料の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満のときはこれを切り捨てるものとする。

(令六規則五・令六規則二七・一部改正)

(令六規則五・一部改正)

(令六規則五・一部改正)

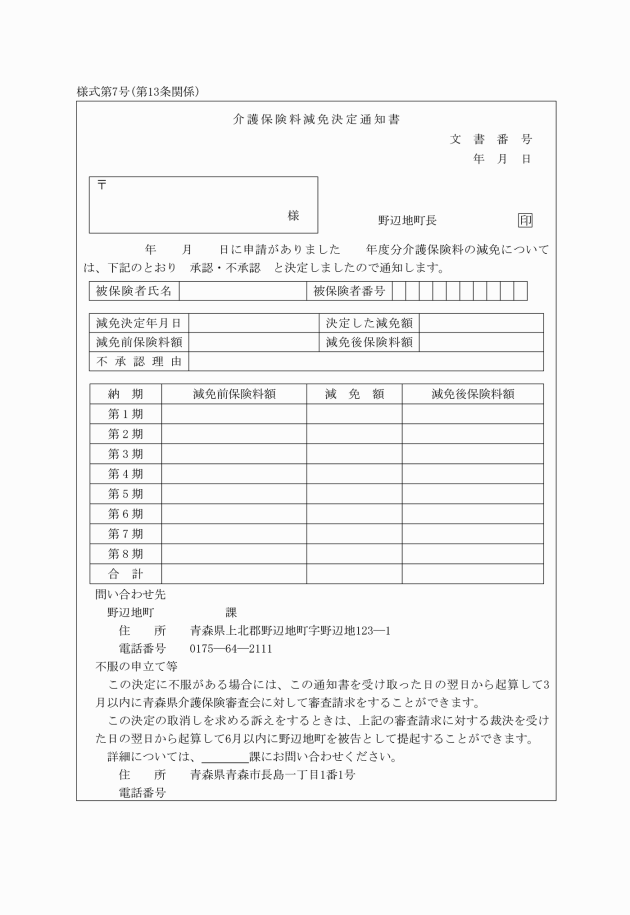

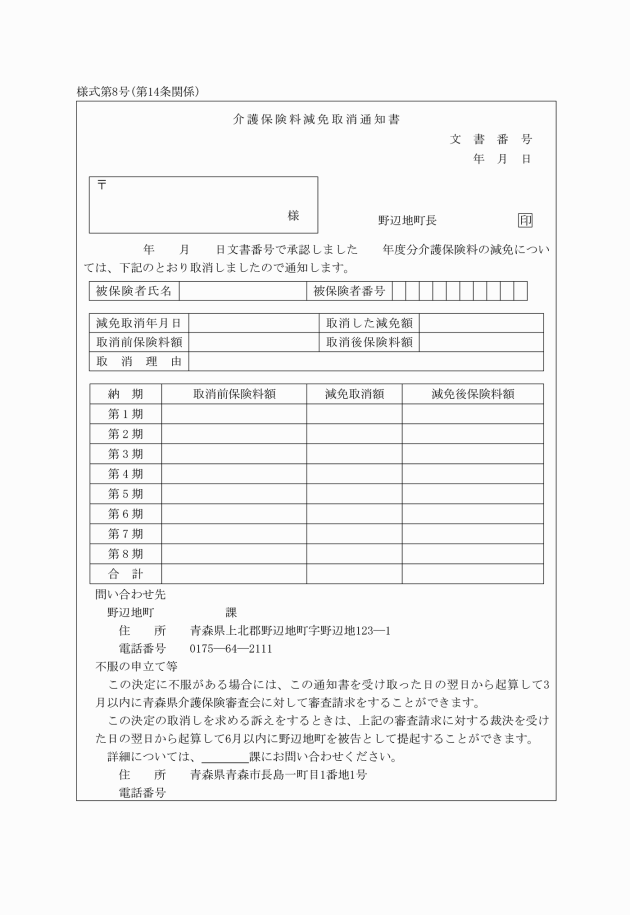

(保険料の減免の取消し)

第十四条 町長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。

(令六規則五・一部改正)

附則

(施行期日)

第一条 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(令二規則一〇・旧第一項・一部改正)

(野辺地町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則の廃止)

第二条 野辺地町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則(平成十三年野辺地町規則第十四号)は廃止する。

(令二規則一〇・旧第二項・一部改正)

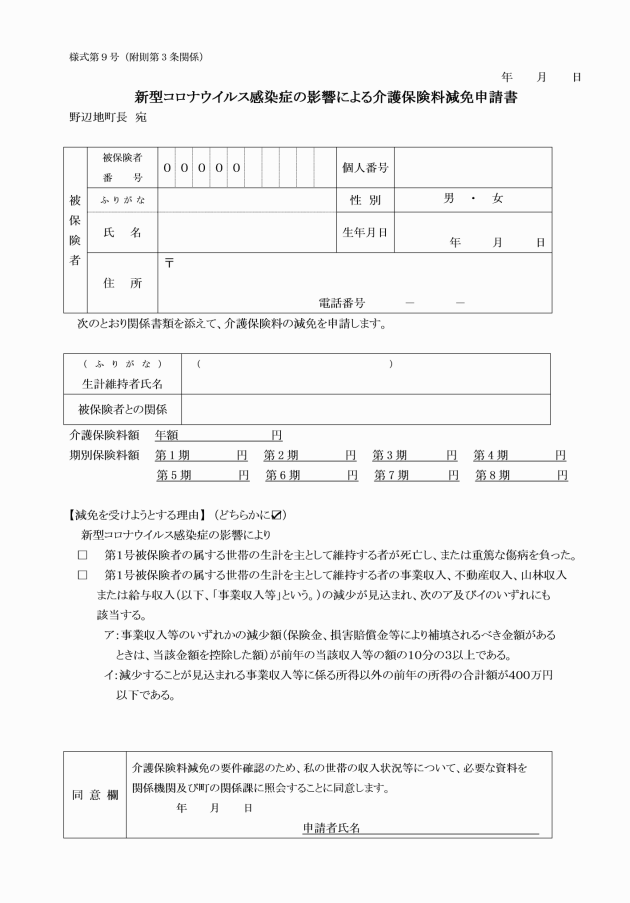

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第三条 条例附則第七条第一項の規定により適用する条例第十二条第一項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第十一条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一 条例附則第七条第一項第一号に該当する場合 保険料の全部

二 条例附則第七条第一項第二号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第七条第一項第二号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第二十二条の二第一項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

前年の合計所得金額 | 減免割合 |

二百十万以下であるとき | 十分の十 |

二百十万を超えるとき | 十分の八 |

(令二規則一〇・追加、令三規則一三・令六規則五・一部改正)

附則(平成一七年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二三年一一月三〇日規則第二三号)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二八日規則第一六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(野辺地町介護保険施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この規則の施行の際、第九条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二八年三月三一日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の野辺地町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の野辺地町個人情報保護条例施行規則、第六条の規定による改正前の野辺地町児童福祉法施行細則、第七条の規定による改正前の野辺地町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の野辺地町児童手当事務取扱規則、第九条の規定による改正前の野辺地町子ども・子育て支援法施行細則、第十条の規定による改正前の野辺地町特定教育・保育施設等の利用者負担額に関する規則、第十一条の規定による改正前の野辺地町乳幼児医療費給付条例施行規則、第十二条の規定による改正前の野辺地町子ども医療費給付条例施行規則、第十三条の規定による改正前の野辺地町すこやか医療費給付条例施行規則、第十四条の規定による改正前の野辺地町老人福祉法施行細則、第十五条の規定による改正前の野辺地町身体障害者福祉法施行細則、第十六条の規定による改正前の野辺地町知的障害者福祉法施行規則、第十七条の規定による改正前の野辺地町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第十八条の規定による改正前の野辺地町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第十九条の規定による改正前の野辺地町養育医療費用徴収条例施行規則、第二十条の規定による改正前の野辺地町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第二十一条の規定による改正前の野辺地町介護保険施行規則、第二十二条の規定による改正前の野辺地町生活支援ハウス運営事業施行規則及び第二十三条の規定による改正前の野辺地町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年七月一日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和三年七月九日規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和二年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

附則(令和四年七月一日規則第一一号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

附則(令和六年三月二一日規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 令和五年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

附則(令和六年一一月一九日規則第二七号)

(施行期日)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(平27規則16・全改)

(令6規則5・一部改正)

(平17規則26・平28規則12・一部改正)

(平17規則26・平28規則12・一部改正)

(平17規則26・平28規則12・一部改正)

(平17規則26・平28規則12・一部改正)

(平17規則26・平28規則12・一部改正)

(平17規則26・平28規則12・一部改正)

(令2規則10・追加、令4規則11・一部改正)