○野辺地町立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和三年二月一日

教育委員会訓令第一号

(趣旨)

第一条 この要綱は、野辺地町立学校における職員の利益の保護及び良好な勤務環境の確保を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントが生じた場合又はハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

一 ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントを総称していう。

二 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

三 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠・出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、勤務環境を悪化させる言動をいう。なお、業務分担、安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものは該当しない。

四 パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

五 ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(令四教委訓令一・令六教委訓令三・一部改正)

(職員の責務)

第三条 職員は、次に定めるところに従い、ハラスメントをしてはならない。

一 ハラスメントをしないために職員が認識すべき事項

ア ハラスメントは、人によって受け止め方が異なるので、受け止める相手の立場に立って判断すること。

(ア) セクシャル・ハラスメントについて、性に関する言動に対する受け止め方には個人間やその人物の立場等で差があり、セクシュアル・ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断が重要となること。

(イ) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントについて、妊娠、出産、育児又は介護に関する否定的な言動及び妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用したこと等により周囲の職員の業務負担が増大することも、ハラスメントの原因や背景となること。また、当該制度を利用する職員も、周囲の職員との円滑なコミュニケーションを図りながら適切に業務を遂行していくという意識をもつこと。

(ウ) パワー・ハラスメントについて、指導のつもりであったとしても、適正なレベルを超えると相手を傷つけてしまう場合があること。また、その適正なレベルは職員等一人一人異なるので、相手の立場に立った言動をとること。

イ 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。

ウ ハラスメントであるか否かについて、職務上の地位や人間関係を考え、拒否することができないなど、相手からいつも明確な意思表示(拒否や抗議等)があるとは限らないこと。

エ 勤務時間外又は職場外におけるハラスメントについても十分注意する必要があること。

二 職場の構成員として良好な勤務環境を確保するため職員が認識すべき事項

ア ハラスメントについて問題提起する職員等をいわゆるトラブルメーカーと見たり、ハラスメントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけたりしないこと。

イ ハラスメントが見受けられる場合は、職場の同僚として注意を促すこと。また、被害を受けていることを見聞きした場合には、声をかけて相談に乗ること。

ウ 職場においてハラスメントがある場合には、同じ職場に働く者として、気持ちよく就労ができる環境づくりをするために校長等に相談するなどの方法をとることをためらわないこと。

三 ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる事項

ア 一人で我慢しているだけでは、問題は解決しないことを認識すること。

イ ハラスメントをなくすことは良好な勤務環境の形成に重要であるとの考えに立って、嫌なことは相手に対し明確に意思表示したり、信頼できる人に相談したりするなど、ハラスメントに対する行動をためらわないこと。

(令六教委訓令三・一部改正)

(管理監督者の責務)

第四条 校長及び教頭(以下「管理監督者」という。)は、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(所属相談員)

第五条 校長は、職員からハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)がなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「所属相談員」という。)を指定するとともに苦情相談を受けるために必要な事項を定めて、職員に明示するものとする。

2 所属相談員は、苦情相談がなされた場合には、別記に定めるところに従い、迅速かつ適切に対処するものとする。この場合において、苦情相談をした職員及び苦情相談に係る調査の協力をした職員等が、他の職員から誹謗や中傷などの不利益を受けることがないように十分配慮するものとする。

(教育委員会への苦情相談)

第六条 職員は、前条第一項に掲げる所属相談員への苦情相談のほか、教育委員会への苦情相談を行うことができる。

附則

この訓令は、令和三年二月一日から施行する。

附則(令和四年二月一日教委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和六年五月三一日教委訓令第三号)

この訓令は、令和六年六月一日から施行する。

別記

〈苦情相談がなされた場合の処理マニュアル〉

一 事態を悪化させないようにするために、可能な限り迅速に対応するとともに、相談者から事実関係等を聴取するに当たっては、相談者が求めていること、また、相談者の心身の状態等に鑑み、どの程度の時間的余裕があるのかについて把握すること。

二 事実関係については、次の事項を確認すること。

(一) 当事者(相談者及び加害者とされる職員又はとされる職員及び加害者とされる他の事業主に雇用される労働者等)間の関係

(二) 問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。

(三) 相談者は、加害者とされる者に対してどのような対応をとったか、また、加害者とされる者はどのような対応をとったか。

(四) 相談者は、その他どのような対応をとったか。

なお、これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、当事者のみが知り得るものか、又は他に目撃者はいるのかを把握すること。

三 原則として、加害者とされる者からも事実関係等を聴取する必要があること。ただし、セクシュアル・ハラスメント又は妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが職場内で行われ比較的軽微なものであり、対応に時間的余裕がある場合などは、観察及び指導による対応が適当な場合もあるので、その都度適切な方法を選択して対応すること。

なお、加害者とされる者から事実関係等を聴取するに当たっては、二及び三を参考とするとともに、加害者とされる者に対して十分な弁明の機会を与えること。

また、加害者が他の事業主に雇用される労働者等である場合は、必要に応じて、当該事業主に事実関係の確認の協力を求めること。

四 当事者間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実確認が十分にできないと認められる場合などは、第三者から事実関係等を聴取することも必要であり、聴取するに当たっては、二及び三を参考の上、適切に対応すること。

五 苦情相談を受けるに当たっては、相談内容が他の者に見聞きされないよう遮断された場所において実施すること。

六 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。

七 苦情相談について具体的な措置(加害者が他の事業主に雇用される労働者等である場合は当該事業主に再発防止に向けた措置への協力を求めることを含む。)を講じる場合は、校長と相談の上、これを行うこと。

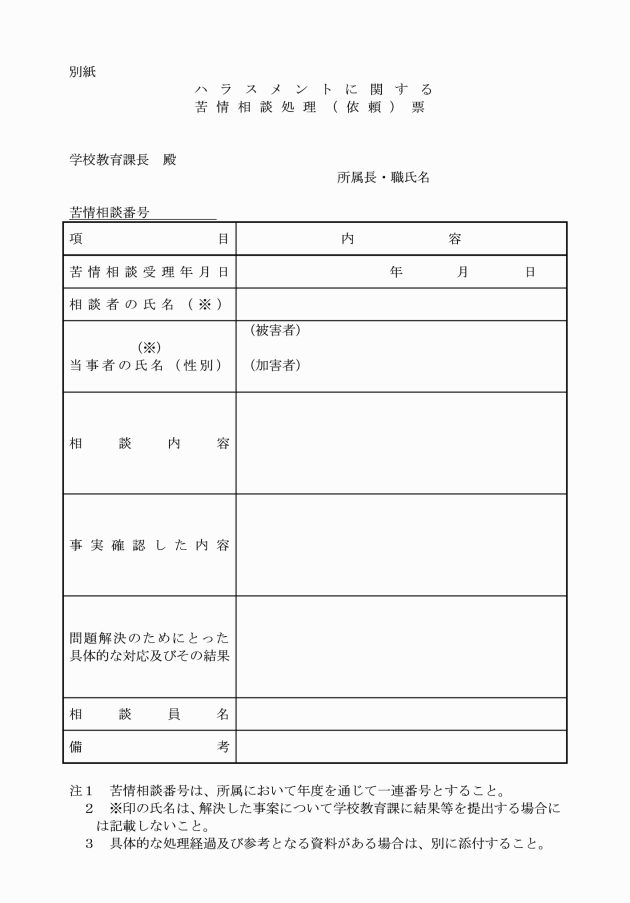

八 苦情相談を受けた場合の手続

(一) 苦情相談を受けた場合は、ハラスメントに関する苦情相談処理票(別紙)により、処理内容等を記録すること。

(二) 所属での対応方法等を判断するために必要がある場合は、その内容に応じて、学校教育課に相談すること。

(三) 苦情相談に関し、具体的にとられた対応については、当該苦情相談をした者に説明すること。

(四) 苦情相談について解決した場合には、ハラスメントに関する苦情相談処理票に問題処理のためにとった具体的な対応及びその結果等を記載して、学校教育課に提出すること(起案処理不要)。

(五) 関係者等に事実の確認等を行った時点又は解決に向けて相応の対応をした時点において、所属では解決できないと判断した場合には、速やかにハラスメントに関する苦情相談依頼票(別紙)に解決できないと判断した理由、事案の問題点等を記載した書面を付して学校教育課に提出すること(起案処理不要)。