○身体障害者福祉電話設置事業運営要綱

昭和五十四年二月一日

告示第一号

(目的)

第一条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による障害の程度が一級及び二級に該当する重度の身体障害者(以下「障害者」という。)に対し福祉電話(以下「福祉電話」という。)の貸与を行うことによつて、当該障害者の孤独感を和らげるとともに、関係機関及び地域住民の協力を得て安否の確認を行う等在宅障害者に対して各種のサービスを提供する事業を実施するため、町が設置する福祉電話の貸与及びその運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第二条 事業の内容は、次のとおりとする。

一 障害者に対する電話訪問

二 電話による各種相談及び助言

三 その他必要と認められるサービス

(対象者の選定)

第三条 町長は、次の要件を備える障害者のうちから申出に基づき福祉電話の貸与者を決定する。

一 野辺地町に居住しているもの。

二 低所得者の世帯(原則として均等割以下の世帯)で、現に電話を占有していないこと。

三 障害者であるため、定期的に安否の確認を行う必要があると認められること。

(貸与の申出)

第四条 福祉電話の貸与は、原則として障害者本人又は民生委員の申出によるものとする。

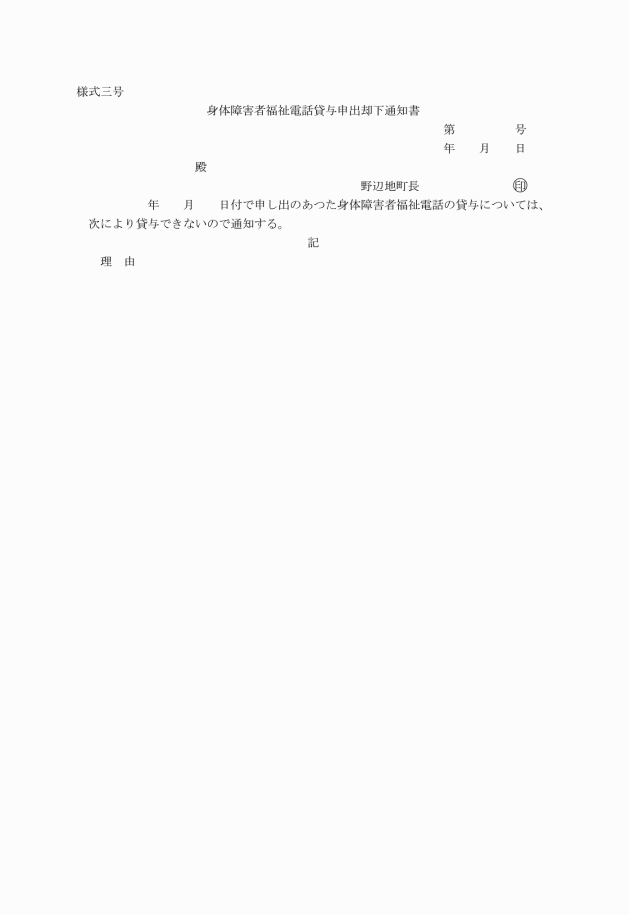

2 福祉電話の貸与を受けようとする者は、身体障害者福祉電話貸与申出書(様式一号)を町長に提出しなければならない。

(福祉電話使用貸借契約)

第六条 前条の規定により福祉電話の貸与の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、町と福祉電話の貸与に関して身体障害者福祉電話使用貸借契約書(別記一)により契約を締結するものとする。

(貸与期間)

第七条 福祉電話の貸与期間は、貸与を受けた日(契約書により契約の日)から障害者の安否の確認を行うことが必要としなくなるまでの間とする。

(費用)

第八条 福祉電話の基本料金及び使用料は、借受人の負担とする。

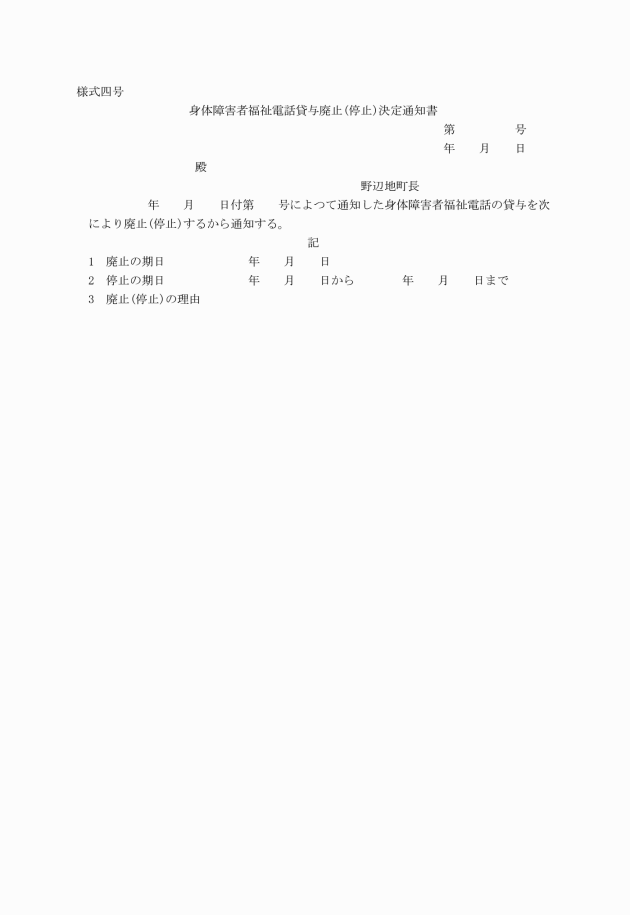

一 借受人が第二条に定める要件を欠くこととなつた場合

二 借受人が第六条の規定により締結した契約に違反したと認められた場合

三 その他この要綱に違反したと認められる場合

(貸与又は返還の場合)

第十一条 福祉電話の貸与又は返還にあたつては、借受人の居住地において引き渡し、又は引き取るものとする。

(関係機関との連携)

第十二条 町長は、この事業の実施にあたつて福祉事務所、保健所、民生委員等の関係機関との緊密な連携を図るとともに、医師、保健婦、家庭奉仕員等の協力を得て地域社会における身体障害者援護体制の組織化を図る等事業の円滑な運営に努めるものとする。

(台帳等)

第十三条 福祉電話貸与の実施にあたつては、貸与台帳等必要な帳簿を作成し整備するものとする。

(その他)

第十四条 本事業の実施に関し、この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、昭和五十四年二月一日から施行する。

附則(平成元年九月二八日訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平元訓令2・一部改正)

(平元訓令2・一部改正)

(平元訓令2・一部改正)

(平元訓令2・一部改正)

(平元訓令2・一部改正)

(平元訓令2・一部改正)