○野辺地町文書取扱規程

平成四年三月二十六日

訓令甲第一号

目次

第一章 総則(第一条―第十条)

第二章 文書の記号及び文書番号(第十一条―第十三条)

第三章 文書等の収受及び配付(第十四条―第二十条)

第四章 処理(第二十一条―第三十二条)

第五章 文書等の審査(第三十三条―第四十条)

第六章 文書等の整理保管(第四十一条―第四十四条)

第七章 雑則(第四十五条―第四十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるものを除くほか、町における文書等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平一七訓令甲六・一部改正)

一 課 野辺地町課設置条例(昭和三十七年野辺地町条例第十号)に定める課をいう。

二 所 野辺地町立児童館設置条例(昭和五十九年野辺地町条例第十一号)に定める児童館をいう。

三 課長 第一号に定める課の長をいう。

四 所長 第二号に定める所の長をいう。

五 文書 野辺地町情報公開条例(平成十二年野辺地町条例第八号)第二条第二号に規定する文書をいう。

六 文書等 文書及び町における事務の執行につき必要な電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下単に「電磁的記録」という。)をいう。

七 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワーク電子文書交換システム(地方公共団体の組織内の情報通信ネットワークを相互に接続した広域的な情報通信ネットワークにより、文書等を電子的に迅速かつ確実に交換するとともに、交換時点での内容の秘匿性並びに発送者及び収受者の真正性を確保するための仕組みをいう。)を利用して交換される電磁的記録をいう。

八 電子署名 電子計算組織による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

九 文書管理システム 電子計算機組織を利用して文書管理事務を総合的に行うためのシステムをいう。

(平一七訓令甲六・全改、平二一訓令甲五・令六訓令甲二・令六訓令甲三・一部改正)

(文書等の取扱いの原則)

第三条 文書等は、正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が円滑かつ適正に行われるようにしなければならない。

(平一七訓令甲六・一部改正)

(課長の責務)

第四条 課長は、常に職員をして文書等の作成及び取扱いに習熟させ、かつ随時その処理状況を調査し、事務処理の促進に努めなければならない。

(平一七訓令甲六・一部改正)

(所長の責務)

第四条の二 所長は、本庁において収受等所要の手続きを必要とする文書等が所に直接到達したときは、速やかに主管課長に配付しなければならない。

2 所長は、前項の文書等以外の文書等及び所で作成した軽易な文書等の適切な整理及び管理に努めなければならない。

(平一七訓令甲六・追加)

(総務課長の責務)

第五条 総務課長は、各課の文書等事務の処理状況に関して、円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。

(平一七訓令甲六・一部改正)

(閲覧の制限)

第六条 文書は、法令及び条例等の手続きにより開示するもののほか、職員以外の者に謄写若しくは閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。ただし町長の許可を得たときは、この限りでない。

(平一七訓令甲六・一部改正)

(文書等の庁外持ち出し)

第七条 国、県等関係機関に提出する文書等の運搬及び送達については、確実かつ安全に行われるよう努めなければならない。

2 前項に掲げる文書等並びに告示、発送及び町内配布等のための文書等以外の文書等は、庁舎外に持ち出してはならない。ただし、当該文書等を保管する課長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平一七訓令甲六・全改)

(文書の種類)

第八条 文書の種類は、その性質により次のとおり区分する。

一 一般文書

ア 通達 法令の解釈、行政運営の方針、職務運営上の細目等に関する事務について、所属機関又はその職員に対し指示し、又は命令するもの

イ 依命通達 上司から命令を受けて特定の事項を自己の名で発するもの

ウ 上申 上司又は上部官庁に対し、意見又は事実を述べるもの

エ 内申 上申のうち機密に属するもので、主として部内の人事関係事項について述べるもの

オ 答申 諮問を受けた機関が、その諮問事項について意見を述べるもの

カ 諮問 一定の機関に対し、調査又は審議を求めるもの

キ 通知 一定の事項又は意志を特定の相手方に知らせるもの

ク 依頼 ある一定の行為の実現を特定の相手方に求めるもの

ケ 送付 特定の相手方に対し、物品、書類を送付し、その受領を要求するもの

コ 報告 ある事実について、その経過を上司又は上部の機関に知らせるもの

サ 照会 相手方に対し、一定の事実、意見等について回答を求めるもの

シ 回答 照会、依頼又は協議に対して答えるもの

ス 進達 個人及び団体等から受理した書類、又は町が提出すべき申請書類等を上部機関に差し出すもの

セ 副申 進達する文書に意見を添えるもの

ソ 申請 許可、認可、承認、指令等一定の行為を申請するもの

タ 願 一定の事項を願い出るもの

チ 届 一定の事項を届け出るもの

ツ 許可 一般的に禁止されている行為を特定の場合に解除するもの

テ 陳情 特定の事項につき事実を訴え、必要な措置を求めるもの

ト 建議 行政機関、その他の関係機関に対して意見、希望を申し出るもの

ナ 協議 相手方の同意を求めるもの

ニ 伺い 特定の事項につき上司の意見の決定を求めるもの

ヌ 嘱託 特定の相手方に対して、事務処理その他特定事項を依頼するもの

ネ 復命 上司から命ぜられた用務の経過、内容及び結果について報告するもの

ノ 供覧 上司の閲覧に供するもの

ハ 回覧 相互に回して多くの人が見るもの

ヒ 証明 特定の事項、又は法律の関係の存在を公に証するもの

フ 議案 議会又は委員会に対して議決を求めるもの

ヘ その他 式辞、祝辞等の文書、案内状、礼状等の簡易文書、審査請求書訴願書等の争訟関係文書、その他請願書、意見書、賞状、表彰状、感謝状、申込書、見積書、契約書、請求書、受領書で各号以外のもの

二 法規文書

ア 条例

イ 規則

三 令達文書

ア 訓令甲 所属機関又は所属職員の全部又は一部に命令し、公表するもの

イ 訓令乙 所属機関又は所属職員の一部に命令し公表しないもの

ウ 内訓 訓令中秘密事項を内示するもの

エ 指令 個人又は団体からの申請又は届出に対して許可又は認可等の行政処分を行うため発するもの

オ 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項について作為若しくは不作為を命じ、又は行政処分を取り消すために発するもの

四 公示文書

ア 告示 一定の事項を権限又は法令に基づき、広く一般に周知させるため公示するもの

イ 公告 一定の事実について公表し、広く一般に周知させるため公示するもの

(文書等取扱いの責任区分)

第九条 文書等取扱いの責任区分は、特別な定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、総合行政ネットワーク文書の収受、配付及び送信については、当分の間、総務課の責任区分とする。

一 受領、配付、発送 総務課

二 受付、起案、合議、決裁、浄書、照合、整理、保管及び引継、保存及び廃棄 主管課

(平一二訓令甲三・平一七訓令甲六・一部改正)

(帳票等)

第十条 文書事務の取扱いに必要な帳票等及び印は、別に定めるところによる。

2 主管課長は、特定の事務専用の文書管理簿を作成しなければならない。

(平一二訓令甲三・一部改正)

第二章 文書の記号及び文書番号

(文書の記号及び番号)

第十一条 一般文書で発送を要するものは文書記号及び文書番号を、収受文書には文書番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号及び文書番号を付することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項本文の場合において、当該文書が親展又は秘密のものであるときは、文書記号の次に、「親」の文字を加えるものとする。

3 文書記号は、別表第一のとおりとする。

4 文書番号は、文書発送簿及び文書収受簿により付し、会計年度間を通じて順次一連番号とする。ただし、同一事案に関する文書の文書番号は、同一の番号とする。

5 第一項本文の規定にかかわらず、軽易な文書については、文書番号にかえて「号外」の文字を付さなければならない。

6 総合行政ネットワーク文書については、一般文書の例により適切な整理を行うものとする。

(平一七訓令甲六・一部改正)

(法規番号、令達番号及び告示番号)

第十二条 法規文書、令達文書、告示文書には、それぞれ法規番号、令達番号及び告示番号を付さなければならない。

2 前項の番号は、それぞれの番号簿により付し、年間を通じて一連番号とする。

(平一四訓令甲一〇・一部改正)

(文書の保存年限)

第十三条 文書には保存年限を記載しなければならない。

2 文書の保存年限は、別表第二の文書保存年限基準による。ただし、文書保存年限基準に保存年限の定めのない文書の保存年限は、当該文書の種類等を考慮して総務課長が定めるものとする。

3 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度の四月一日から起算する。ただし、特に、暦年で管理を要する文書にあっては、当該文書が完結した日の属する年の翌年の一月一日から起算する。

(令五訓令甲六・一部改正)

第三章 文書等の収受及び配付

(平一七訓令甲六・改称)

一 親展文書 当該文書の封筒の表面に収受日付印を押し、親展文書収受簿に必要事項を記載し、主管課長に配付し、親展文書収受簿に受領印を徴するものとする。

二 親展文書以外のもの(金券及び有価証券を除く。) 当該文書の余白に収受日付印を押し、主管課長に配付する。主管課長は、自課の主管に属し、収受すると判断した文書を文書収受簿(当該文書が書留にあっては、その旨)に記載しなければならない。

三 金券及び有価証券(現金を含む。以下同じ。) 特殊文書処理簿に記載し、主管課長又は会計管理者に配付し、受領印を徴するものとする。

2 前項の文書等で、訴訟に関する文書、入札書その他収受日時が権利義務の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を朱書して証印しなければならない。

3 総務課長は、二以上の課に関係のある文書等を受領したときは、当該文書等に係る事務を主として相当する課長に配付しなければならない。

4 主管の明らかでない文書等は、総務課長において町長から当該文書等の主管課の決定を受け、当該主管課に配付するものとする。

(平一二訓令甲三・平一七訓令甲六・平一九訓令甲二・一部改正)

(通信回線の利用による電磁的記録の収受及び配付)

第十四条の二 電磁的記録の受信は、通信回線に接続した総務課長が指定する電子計算組織により定時又は適時に行うものとする。

3 前項の場合において、電磁的記録の内容が記載された紙は、到達した文書とみなす。

(平一七訓令甲六・追加)

第十五条 主管課長は、文書等の配付を受けたときは、自ら処理するものを除くほか、課長補佐(課長補佐が二人以上の課にあっては当該事務の担当課長補佐)に処理方針及び処理期限を示して配付しなければならない。

2 課長補佐は、前項の規定により文書等の配付を受けたときは、これを閲覧し、自ら処理するものを除くほか、主管課長の指示した処理方針及び処理期限を示して事務担当者に配付しなければならない。

3 主管課長は、前二項の規定にかかわらず配付を受けた文書等のうち重要なものは、処理方針を指示する前に町長の閲覧及び指示を受けなければならない。

(平一七訓令甲六・一部改正)

(主管課に属しない文書等)

第十六条 主管課長は、配付を受けた文書等で、自課の主管に属しないと認めるものは、直接他の課に転送しなければならない。

(平一二訓令甲三・平一七訓令甲六・一部改正)

(送料未納又は不足の文書等)

第十七条 送料が未納又は不足の郵便物は、総務課長がその必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを受けとることができる。

(収受の手続きを経ない文書等)

第十八条 主管課において第十四条第一項第二号又は第三号の規定による処理を受けない文書を受け取ったときは、直ちに、当該文書を総務課に送付し、同項第二号又は第三号の規定による処理を受けなければならない。

(二以上の課に関係のある文書等の写の配付)

第十九条 課長は、二以上の課に関係のある文書を受領したときは、速やかにその写しを関係課長に配付しなければならない。

(平一七訓令甲六・一部改正)

(電話等による聴取)

第二十条 各課において電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、聞取書に記載して取扱わなければならない。

第四章 処理

2 電報案は、できるだけ簡明にし、ふりがなを付け、略符号のあるものは、これを用いなければならない。

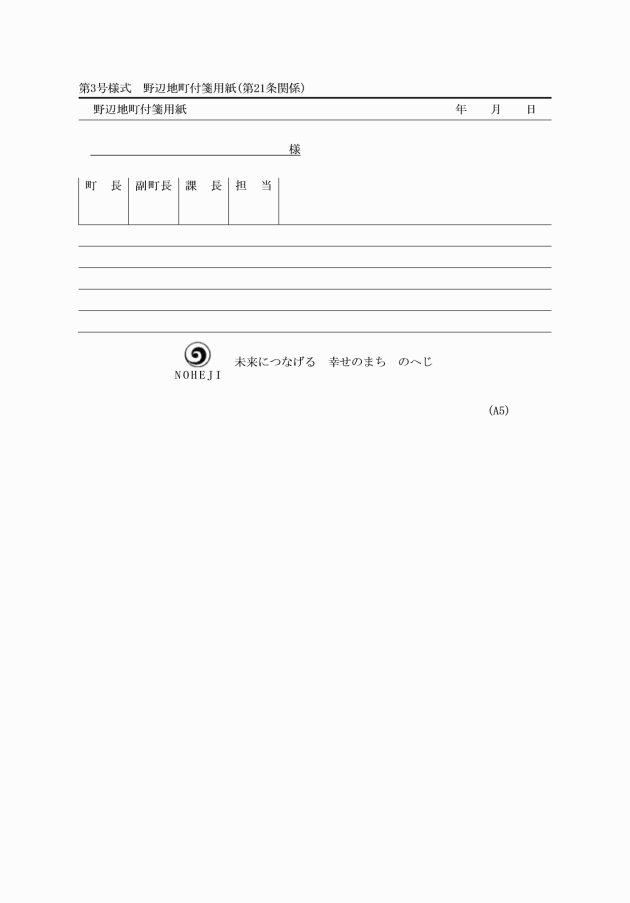

3 文書を起案するときは、決裁区分に応じ、起案用紙甲の決裁区分欄の該当箇所に○印を付さなければならない。(その他の用紙の場合は、決裁区分欄の非該当箇所に斜線を記す。)

(平一二訓令甲三・一部改正)

(起案の要領)

第二十二条 文書の起案には、その決裁に係る事項について、処理案の要旨及び理由を記載するものとする。ただし、その決裁に係る事項が定例又は軽微なものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、経過の概要、関係法規その他参考事項を当該起案の末尾に付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。

3 前二項の規定に係わらず、同一文例(以下「例文」という。)によって作成することができる起案文書は、あらかじめ当該例文について町長の決裁を受け、当該事案が発生した場合には、起案文書に単に伺い及び例文によって処理する旨だけを記載し、当該例文は記載しないものとする。

(発信者名)

第二十三条 文書の発信者名は、町長又は、会計管理者名をもってしなければならない。

(平一九訓令甲二・一部改正)

(事務担当課等の表示)

第二十四条 施行する一般文書には、当該文書に係る事務を担当する課の名称、担当者及び電話番号等(以下「事務担当課等」という。)を当該文書の末尾に表示するものとする。ただし、当該文書の性質上、担当者及び電話番号を表示することが適当でない場合は、それらの表示を省略することができる。

2 前項の規定は、勧告、諮問、答申及び建議に係る文書並びに裁決書、賞状、議案書その他事務担当課等を表示することが適当でないものについては、適用しない。

一 秘密に属するもの 「秘」、「親展」又は「部外秘」

二 公告、公表を要するもの 「要公告」又は「要公表」

三 書留又は速達扱いにするもの 「書留」又は「速達」

四 配達証明又は内容証明扱いにするもの 「配達証明」又は「内容証明」

(回議、決裁及び合議)

第二十六条 起案文書は、担当者から必要な職員を回議し、当該事案に係る事務を主管する課長補佐から順次直属の上司の決裁を受けなければならない。

2 他の課に関係のある起案文書は、主管課長の決裁を経た後、その課長に合議しなければならない。

3 起案文書の回議を受けた場合において、当該文書の記載事項について加筆又は訂正をしたときは、その加筆又は訂正した者が当該加筆又は訂正の箇所に認印しなければならない。ただし、その訂正が記載事項に変更を生じない場合は認印を省略することができる。

(平一四訓令甲一〇・一部改正)

第二十七条 合議を受けたときは、ただちに同意、不同意を決定するように努め、決定に時間を要するときは、その理由を主管課長に通知しなければならない。

2 合議を受けた関係課長は、起案文書に異議があるときは、主管課長と協議し、なおその意見が一致しないときは、意見を記した符せんをつけ、上司の指揮を受けなければならない。

3 合議を受けた起案文書について決裁後再び回付を要するときは、その起案の上部欄外に「要再回」の表示を朱書するものとする。

(平一四訓令甲一〇・一部改正)

(持ち回り)

第二十八条 合議を要する起案文書で緊急に処理を要するもの又は詳細に説明を要するものは、担当者又は当該主管課の職員(詳細な説明を要するものは、その内容を説明できるものに限る。)が合議書類を持ち回りして決裁を受けなければならない。

2 合議を要する起案文書で重要又は秘密に属するものは、原則として課長又は、担当者が自ら持ち回りして決裁を受けなければならない。

(決裁年月日)

第二十九条 最終決裁になった起案文書(以下「原議」という。)には、主管課において決裁年月日を記入しなければならない。

(法規番号の記入)

第三十条 法規文書の法規番号は、総務課で付するものとする。

2 一般文書で発送を要するものに係る原議には、文書番号を各課において付さなければならない。

(原議等の廃止又は変更)

第三十一条 原議及び最終決裁を受けない起案文書を廃止し、変更し、又は施行を保留すべきときは、上司の承認を得なければならない。この場合において、当該原議が、第二十六条第二号に規定する手続きを経たものであるときは、合議した関係課長にその旨を通知し、又は原議を回示しなければならない。

2 課長は原議を廃止し、又は原議の施行を保留する場合において、当該原議が令達番号簿に登載されたものであるときは、令達番号簿にその旨を記入し、当該文書番号を欠番とするものとする。

(供覧)

第三十二条 配付を受けた文書のうち、処理の手続きを必要とせず、単に上司の閲覧に供するものは、その欄外に「供覧」と朱書し、閲覧を受けなければならない。

(平一七訓令甲六・一部改正)

第五章 文書等の審査

(平一七訓令甲六・改称)

(総務課長への合議)

第三十三条 次に掲げる起案文書は、総務課長に合議しなければならない。

一 町議会の議案その他の案件に関するもの

二 条例、規則及び規程の制定又は改廃に関するもの

三 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関するもの

四 争訟に関するもの

五 不許可、不認可等の行政処分、行政処分の取消し及び変更その他の重要な行政処分に関するもの

2 前項第五号の規定にかかわらず、行政処分の取消しのうち、当該取消しの相手方から当該取消しの申請がある場合その他争訟に発展するおそれが少ない場合におけるものに係る起案文書で、あらかじめ副町長の承認を受けたものについては、合議を省略することができる。

(平六訓令甲一・平一四訓令甲一〇・平一九訓令甲二・一部改正)

(浄書等)

第三十四条 発送を要する文書は、浄書し、及び校合し、又は起案文書を複写するものとする。

2 浄書した者又はその文書を校合した者は、浄書又は校合を証するための認印を当該文書の原議の該当欄に押さなければならない。

(公印使用の承認)

第三十五条 公印は、原議により、文書を施行する都度公印管理者の承認を受けて使用するものとする。

2 公印管理者は、前項の規定により公印使用の承認を求められたときは、次に掲げる事項について審査し、その文書が適正を欠くと認めたときは、主管課長に返付して訂正その他の必要な措置を求めなければならない。

一 最終決裁の権限のある者が決裁しているか。

三 施行期日が適正か。

3 公印は、執務時間に使用しなければならない。ただし、公印管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(事前押印の承認)

第三十六条 前条の規定にかかわらず、距離的又は時間的に文書を施行する都度公印使用の承認を受けることが困難な場合は、公印管理者の承認を受け、あらかじめ公印を使用することができる。

3 主管課長は、第一項の規定により押印した文書で不用となったものについては、総務課長が管理する公印を押した文書にあっては総務課長に引き渡し、その他の文書にあってはこれを破棄しなければならない。

(公印の省略)

第三十七条 発送文書のうち、文書の性質その他の事由から公印の押印を不要と認められるものは、起案文書の公印使用発送承認印欄にその旨を明記し、これを省略することができる。

2 前項の規定により公印を省略するときは、必要に応じて、発信者名の下に「公印省略」と記入するものとする。

(平一四訓令甲一〇・追加)

(発送等)

第三十八条 文書及び物品の発送は、郵便(外国郵便を除く。)によるもの(現金書留、内容証明、引受時刻証明、配達証明、代金引換え及び特別送達の取扱いによるものを除く。)にあっては総務課において、その他のものにあっては主管課において、電報の発信は、主管課において行わなければならない。ただし、総務課において発送すべき文書又は物品で緊急その他やむを得ない理由により総務課に回付することができないものについては、主管課において直接発送することができる。

(平一四訓令甲一〇・一部改正)

一 起案文書の浄書に係る事項の電子計算組織により送信する電磁的記録の作成 浄書

二 作成した電磁的記録と起案文書との整合性についての確認 照合

三 前号の確認を行った電磁的記録の電子計算組織からの送信 発送

(平一七訓令甲六・追加)

(電子署名)

第三十八条の三 前条の規定により総合行政ネットワーク文書を発送する場合には、電子署名を付与しなければならない。ただし、軽易なものについては、電子署名を省略することができる。

2 電子署名は、総務課長が付与する。

3 総務課長は、総合行政ネットワーク文書に電子署名を付与したときは、当該起案文書の公印使用発送承認印欄に押印しなければならない。

4 前項に定めるもののほか、電子署名を付与するために必要な手続等は、別に定める。

(平一七訓令甲六・追加)

(発送の受付時間)

第三十九条 総務課において行う文書等及び物品の発送の受付時間は、午後三時三十分までとする。

(平五訓令甲五・平一四訓令甲一〇・平一七訓令甲六・一部改正)

(発送の要領等)

第四十条 総務課における文書等及び物品の発送は、次の要領により行わなければならない。

一 文書等等の発送は、即日行うこと。

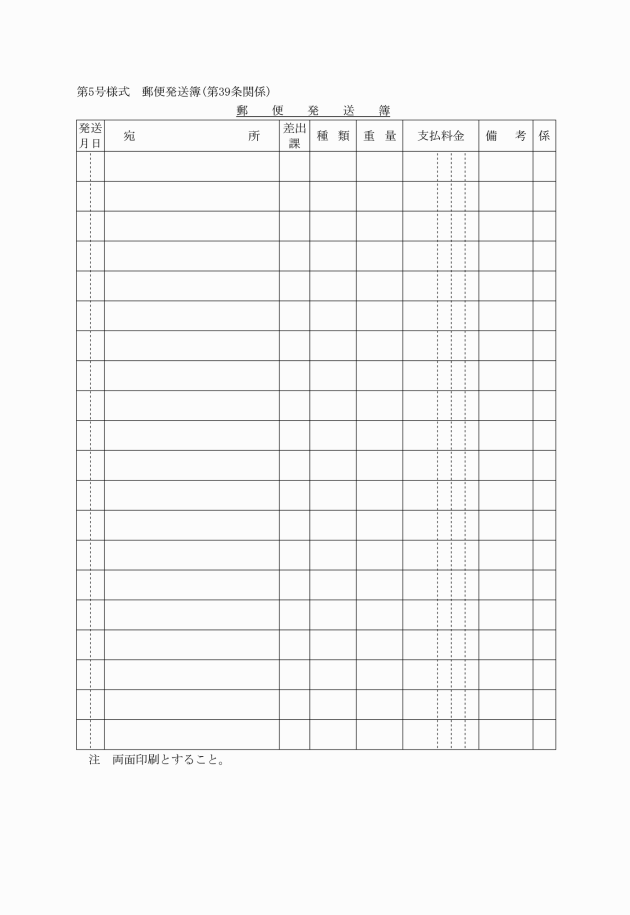

二 文書等等の発送は、郵便発送簿(第五号様式)により行うこと。

2 文書等又は物品を発送したときは、担当者は、その発送に係る原議の発送年月日欄に年月日を記載して必要に応じ認印をするものとする。

(平一四訓令甲一〇・平一七訓令甲六・一部改正)

第六章 文書等の整理保管

(平一七訓令甲六・令六訓令甲二・改称)

(文書の整理保管)

第四十一条 事案の処理が完結した文書で保存年限の満了しないもの(以下「完結文書」という。)は、次の各号に掲げる方法により課等において整理しなければならない。

一 完結文書は、総務課長が別に定める文書分類表に基づき、分類及び保存年限に区分し、保存年限に係る文書ごとに簿冊により整理するものとする。

二 文書が二以上の類目に関連するものは、最も関連の深い類目に整理すること。

三 完結文書の完結年度は、当該文書の完結年月日の属する会計年度とする。ただし、四月一日から五月三十一日までの間において施行する前年度の出納に関する完結文書については、当該文書の完結年月日の属する会計年度の前年度に属するものとする。

2 完結文書を整理する簿冊は、次の各号に掲げる方法により課等において整理しなければならない。

一 簿冊は、会計年度ごとに区分して作成する。ただし、暦年ごと又は数年度にわたって使用することが適当な簿冊については、この限りでない。

二 簿冊の完結年度については、当該簿冊に保管する完結文書の完結年度のうち最も遅い年度を当該簿冊の完結年度とする。

三 使用する簿冊については、文書管理システムに登録しなければならない。

3 完結文書は、原則として、当該事案の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日まで、主管課において保存管理するものとする。ただし、例規等事務処理上の規範となるもの又は執務のため、常時閲覧する必要のあるものは、引き続き主管課において保存管理することができる。

4 前項に定めるもののほか、文書の整理保管に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

(令六訓令甲二・全改)

(書庫における保管)

第四十二条 前条第三項に定める期間を経過した完結文書は、当該完結文書の保存年限が満了する日まで書庫に収蔵し、適切に整理し、保存管理するものとする。

(平一四訓令甲一〇・令六訓令甲二・一部改正)

(電磁的記録の保管及び保存)

第四十二条の二 第十四条の二第二項ただし書きの規定によりその内容を紙に出力しない電磁的記録であって必要と認めるものは、適当な方法により、当該電磁的記録を保管し、及び保存するものとする。

(平一七訓令甲六・追加)

(文書の廃棄)

第四十三条 総務課長は、完結文書の保存年限が満了したときは、速やかに廃棄文書目録を作成し、主管課長に対し、廃棄文書目録と保存年限を経過した文書を照合の上当該文書を廃棄させる旨を通知する。

2 主管課長は、前項の通知があったときは、廃棄文書目録と保存年限が満了した文書を照合し、当該文書を廃棄処分する。ただし、なお保存の必要がある場合は、更に必要な保存年限を定めてこれを保存することができる。

3 前項に定めるもののほか、文書の廃棄に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

(令六訓令甲二・全改)

(廃棄文書の処理)

第四十四条 前条の規定により文書を廃棄する場合に当該廃棄文書中に印影等移用のおそれのあるものまたは他に見せてはならないものは、塗り消し、若しくは切り取り、又は焼却しなければならない。

(平一四訓令甲一〇・一部改正)

第七章 雑則

(平一七訓令甲六・追加)

(紛失又はき損)

第四十五条 職員は、文書等を紛失し、又はき損したときは、主管課長を経て、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、その紛失又はき損の程度を考慮し必要に応じ町長に報告するものとする。

(平一七訓令甲六・追加)

(例外規定)

第四十六条 主管課長は、文書等の取扱いについて、この規程の定めるところによることができない場合は、総務課長を経て町長の承認を受け、この規程以外の方法により処理することができる。

(平一七訓令甲六・追加)

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第十一条第四項の規定は、平成五年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成四年度に限り、第十一条第四項の規定中「会計年度間」とあるのは「平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間」と読み替えるものとする。

3 この訓令の施行前において調製した簿冊及び用紙で現に残っているものは、当分の間これを使用することができる。

附則(平成五年四月三〇日訓令甲第五号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

附則(平成六年三月三一日訓令甲第一号)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

2 改正前の野辺地町文書取扱規程により調製した用紙で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成八年三月二九日訓令甲第一号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

附則(平成八年七月三一日訓令甲第五号)

この訓令は、平成八年八月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年八月六日訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、平成十年九月一日から施行する。

2 改正前の野辺地町文書取扱規程により調製した様式で現に残っているものは、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成一一年三月三一日訓令甲第五号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年四月二八日訓令甲第三号)

この訓令は、平成十二年五月一日から施行する。

附則(平成一四年三月三一日訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日訓令甲第一号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一七年三月三一日訓令甲第六号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日訓令甲第二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

前文(抄)(平成二三年二月二一日訓令甲第一号)

平成二十三年四月一日から適用する。

附則(平成二四年三月三〇日訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年七月四日訓令甲第六号)

この訓令は、平成二四年七月九日から施行する。

附則(平成二五年三月二九日訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月一八日訓令甲第三号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日訓令甲第二号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日訓令甲第六号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二一日訓令甲第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二八日訓令甲第三号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一 文書記号(第十一条関係)

(平二四訓令甲五・全改、平二四訓令甲六・平二五訓令甲三・令三訓令甲三・令四訓令甲二・令六訓令甲三・一部改正)

課名 | 文書記号 |

総務課 | 野総 |

企画財政課 | 野企財 |

防災管財課 | 野防管 |

税務会計課 | 野税会 |

町民課 | 野町 |

野町戸(戸籍発収専用) | |

介護・福祉課 | 野介福 |

野福祉(介護・福祉課長の指定する業務専用) | |

健康づくり課 | 野健 |

建設水道課 | 野建水 |

産業振興課 | 野産振 |

別表第2(第13条関係)

(令5訓令甲6・全改)

文書保存年限別基準

大区分 | 中区分 | 主な公文書の例 | 保存期間 | 重要公文書 |

1 議会の会議録、議案、報告その他町議会に関する公文書 | (1) 重要なもの | ア 議会の会議結果及び会議録 イ 各課で保有する議案、報告案件等の決裁文書 | 30年 | ○ |

(2) 5年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの((1)に該当するものを除く) | ア 請願、陳情、要望又は意見等 | 10年 | ||

(3) その他のもの | 5年 | |||

2 条例、規則又は規程の制定改廃に関する公文書 | (1) 重要なもの | ア 公布又は公表に関する文書 イ 各課で保有する以下の文書 (ア) 制定改廃に関する決裁文書 (イ) 諮問又は審議等に関する文書 (ウ) その他条例、規則の運用上必要と思われるもの | 30年 | ○ |

(2) その他のもの | 10年 | |||

3 職員の人事及び給与に関する公文書 | (1) 重要なもの | ア 任免、賞罰及び履歴に関する文書 イ 職員の配置計画及び定数管理に関する文書 ウ 職員組合との交渉に関する文書 | 30年 | ○ |

(2) 5年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの((1)に該当するものを除く) | ア 職員採用試験に関する文書 | 10年 | ||

(3) 3年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの((1)及び(2)に該当するものを除く) | ア 年次有給休暇及び特別休暇に関する文書 イ 職員研修に関する文書 ウ 給与支給に関する文書 エ 各種手当の適用に関する文書 オ 人事評価に関する文書 | 5年 | ||

(4) その他のもの | 3年 | |||

4 褒章、叙位、叙勲及び表彰に関する公文書 | ア 町が推薦したもの及び町主催の表彰に関する文書 | 30年 | ○ | |

5 公印の管理に関する公文書 | (1) 重要なもの | ア 公印の制定改廃に関する決裁文書 | 30年 | ○ |

(2) その他のもの | 3年 | |||

6 広報・広聴に関する公文書 | (1) 重要なもの | ア 町広報紙 | 30年 | ○ |

(2) その他のもの | 3年 | |||

7 訴訟及び審査請求に関する公文書 | ア 町を当事者とする訴訟に関する文書 イ 処分に対する審査請求に関する文書 | 30年 | ○ | |

8 町が関与した団体等の設置又は廃止に関する公文書 | ア 町が関与した一部事務組合、広域連合、地方独立行政法人、地方公社及び出資団体等の設置廃止に関する文書 | 30年 | ○ | |

9 町域内の災害に関する公文書 | (1) 重要なもの | ア 災害の対応記録等に関する文書(災害対策本部が設置された場合に限る。) | 30年 | ○ |

(2) その他のもの | 10年 | |||

10 寄附受納に関する公文書 | (1) 重要なもの | ア 土地又は建物の寄附に関する文書 | 30年 | ○ |

(2) その他のもの | 10年 | |||

11 告示、公告、訓令又は通達の制定改廃に関する公文書 | (1) 10年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの | ア 公示に関する文書 イ 各課で保有する以下の文書 (ア) 制定改廃に関する決裁文書 (イ) 諮問又は審議等に関する文書 (ウ) その他訓令、告示の運用上必要と思われるもの | 30年 | ○ |

(2) その他のもの | 10年 | |||

12 総合計画に関する公文書(当該計画の企画立案の事務を分掌している課が保有するものに限る。) | (1) 重要なもの | ア 基本構想及び基本計画の策定に関する文書 イ パブリックコメント実施に関する文書 ウ 諮問又は審議等に関する文書 | 30年 | ○ |

(2) その他のもの | ア 実施計画の策定に関するもの | 10年 | ||

13 法令に基づき策定した計画又は個別の事業に係る計画に関する公文書 | (1) 10年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの | ア 計画の策定に関する文書 イ パブリックコメント実施に関する文書 ウ 諮問又は審議等に関する文書 | 30年 | ○ |

(2) その他のもの | 10年 | |||

14 要綱、要領、指針等の制定改廃に関する公文書 | (1) 10年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの | ア 公示に関する文書 イ 各課で保有する以下の文書 (ア) 制定改廃に関する決裁文書 (イ) 諮問又は審議等に関する文書 (ウ) その他要綱、要領、指針等の運用上必要と思われるもの | 30年 | ○ |

(2) その他のもの | 10年 | |||

15 個人又は法人の権利義務の得喪に係る審査基準等の制定改廃に関する公文書 | (1) 重要なもの | ア 許可、認可、承認、命令、不利益処分等の行政処分の審査基準、処分基準、行政指導指針等の制定改廃に関する文書 イ 有効期限が10年を超える行政処分の決定に関する文書 | 30年 | ○ |

(2) その他のもの | 10年 | |||

16 他の行政機関又は事業者等との相互協力に係る協定に関する公文書 | (1) 10年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの | ア 協定等の締結に関する書類 | 30年 | ○ |

(2) その他のもの | 10年 | |||

17 契約に関する公文書(工事請負契約に限定しない。) | (1) 10年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの | ア 事案の決定及び契約の締結に関する文書 イ 検査に関する文書 | 契約が満了するまでの期間又は30年のいずれか長い期間 | ○ |

(2) 5年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの((1)に該当するものを除く。) | 10年 | |||

(3) 3年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの((1)及び(2)に該当するものを除く。) | 5年 | |||

(4) その他のもの | 3年 | |||

18 工事に関する公文書 | (1) 10年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの | ア 事案の決定及び契約の締結に関する文書 イ 検査に関する文書 ウ 設計図書 | 30年 | ○ |

(2) その他のもの | 10年 | |||

19 財産の取得及び処分に関する公文書 | (1) 10年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの(土地及び建物に限る。) | ア 土地建物等の取得及び処分に関する書類(交渉記録、売買契約書等) イ 土地境界確認申請・承諾書 ウ 登記済証 エ 財産台帳 | 30年 | ○ |

(2) その他のもの | 10年 | |||

20 予算、決算及び会計経理に関する公文書 | (1) 重要なもの | ア 予算編成又は決算調製の事務を分掌している課が保有する以下の書類 (ア) 各会計の予算書、決算書及び決算審査意見書 (イ) 起債の申請許可及び借入償還に関する書類 (ウ) 監査結果の報告に関する書類 | 30年 | ○ |

(2) 5年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの((1)に該当するものを除く。) | ア 予算編成又は決算調製の事務を分掌している課が保有する以下の書類 (ア) 予算編成方針 (イ) 継続費、繰越明許費及び債務負担行為に関する書類 (ウ) 予算の流用・充用に関する書類 イ 収入及び支出に関する帳票 | 10年 | ||

(3) その他のもの | 5年 | |||

21 国又は県の補助金等の交付申請、決定、請求に関する公文書 | (1) 重要なもの | ア 財産(土地・建物・物品等)の取得に要した書類 | 処分制限期間が経過するまで | ○ |

(2) その他のもの | 10年 | |||

22 公租公課に関する公文書 | (1) 重要なもの | ア 土地台帳及び家屋台帳 | 30年 | ○ |

(2) 5年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの((1)に該当するものを除く。) | ア 使用料又は手数料等の額の決定に関する書類 | 10年 | ||

(3) 3年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの((1)及び(2)に該当するものを除く。) | ア 課税台帳 イ 徴収簿 | 5年 | ||

(4) その他のもの | 3年 | |||

23 統計調査に関する公文書 | (1) 重要なもの | ア 統計調査の結果が記載された書類 イ 統計調査員の委任に関する書類 | 30年 | ○ |

(2) 5年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの((1)に該当するものを除く。) | ア 5年又は5年を超える周期で実施される統計調査の書類 | 10年 | ||

(3) その他のもの | 5年 | |||

24 照会、回答、依頼、通知、申請、報告等に関する公文書 | (1) (2)以外のもの | 5年 | ||

(2) 軽易なもの | 3年 | |||

25 法令等で保存期間が定められている公文書 | 法令等で定める期間 | |||

26 その他の公文書 | (1) 10年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があると認める公文書 | 30年 | ○(特に重要なものに限る。) | |

(2) 5年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの((1)に該当するものを除く。) | 10年 | |||

(3) 3年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの((1)及び(2)に該当するものを除く。) | 5年 | |||

(4) 1年を超えて効力を有するもの又は業務に使用する必要があるもの((1)から(3)までに該当するものを除く。) | 3年 | |||

(5) 1年を超えて効力を有しないもの又は業務に使用する必要がないもの | 1年 |

備考 重要公文書は永年保存とする。

(平二三訓令甲一・全改、令四訓令甲二・一部改正)

(平二三訓令甲一・全改、令四訓令甲二・一部改正)

(平二三訓令甲一・全改、令四訓令甲二・一部改正)