スポット

スポット

しだれ桜は西光寺本堂への参道左側にあります。樹木医によれば樹齢は300年を超えており毎年春には美しい花をつけその風情ある姿が人々に親しまれています。また、西光寺墓地には、北前船での航行の際、海難で死亡された人達や野辺地に滞在中に病死された人達の墓石があり、現在までの調査では13基確認されています。

江戸日本橋を起点とし、三六町を一里として一里ごとに街道の両側に土を高く盛り、その上に樹木を植え、里程標としたものです。この一里塚は奥州街道上につくられたもので塚と塚の間には街道のあとが残されています。

※一町は約109.09m。

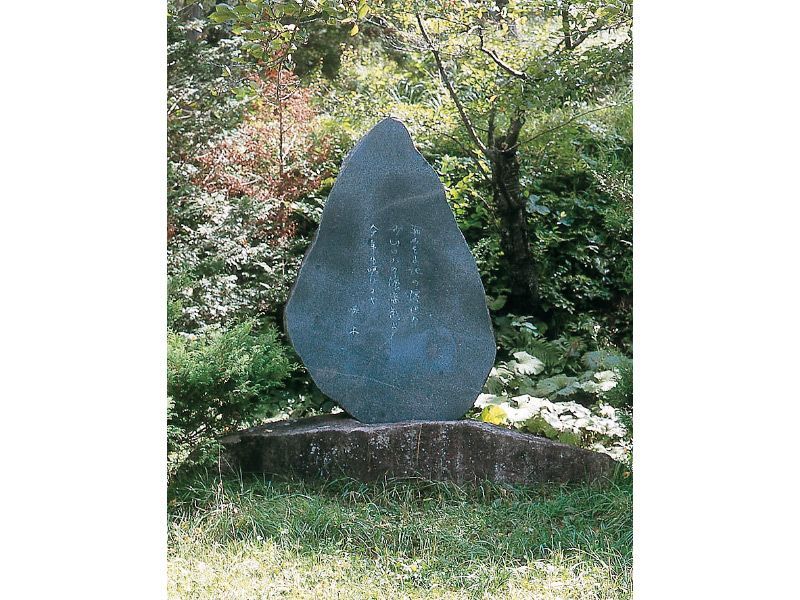

「潮かをる北の浜辺の砂山のかの浜薔薇よ今年も咲けるや」の歌碑が建ったのは1962年(昭和37年)5月4日です。野辺地にゆかりのある啄木を記念しここに建立されました。

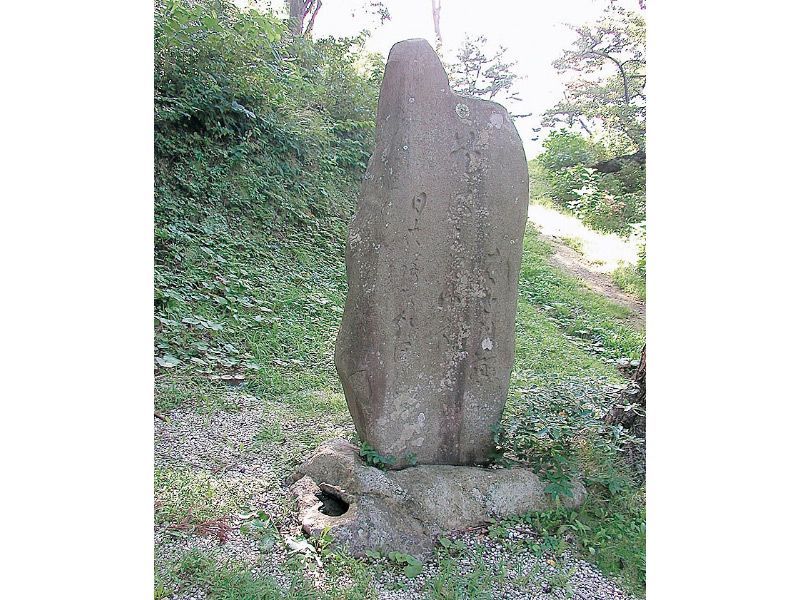

源義経は平泉から逃れ、青森県外ヶ浜町(旧三厩村)から北海道に渡ったのでは?という伝説がありますが、野辺地町でも芭蕉の句碑の土台石にあるくぼみは弁慶の足跡(左足)だという言い伝えがあります。

文政12年(1829年)に芭蕉を慕う野辺地の俳人たちによって建てられた碑。「花ざかり山は日ごろの朝ぼらけ」の句は、芭蕉が貞享5年(1688年)に桜の名所吉野山で詠んだものです。

明治9年(1876)の明治天皇の御巡幸にお供し、現在の役場地内にある行在所で亡くなった「花鳥」の銅像です。

昭和4年(1929)、その冥福を祈り愛宕公園中腹に建てられました。

銅像の制作者は、馬の彫刻家として知られる伊藤國男氏です。

現在では、愛宕公園のシンボルとなっています。

御膳水に向かって左側にそびえ立つ、樹齢300年を越えるエドヒガンは樹の高さ18m、幹の太さは、約5.3mで地表約50cmの所で二つに分かれています。エドヒガンは、日本の本州・四国・九州や韓国南部・中国中部に広く分布する桜の一品種ですが、北東北には数が少なく野辺地にエドヒガンがあるという事は植物学上極めて貴重です。